一座遺産城市的未來生活!大運河國家文化公園(杭州段)建設集中開工

大運河是杭州的“城之命脈”,孕育滋養了杭州城市千年發展。

今天,大運河國家文化公園(杭州段)建設全面集中開工。這又是杭州對大運河的一次創新實踐,將會重構一座遺産城市的未來生活方式。

杭州地處京杭大運河最南端,也是浙東運河的發端。大運河杭州段穿城而過,總長110余公里,包括11個遺産點段。大運河杭州段作為一處活態大型線性遺産,至今仍發揮交通航運、水利行洪、旅遊景觀等功能,是杭州的“城之命脈”。

近年來,習近平總書記多次對大運河作出重要指示,要求保護好、傳承好、利用好大運河這一祖先留給我們的寶貴遺産,要古為今用,深入挖掘以大運河為核心的歷史文化資源。

為更好地保護、傳承、利用大運河的歷史文化資源,杭州市以符合當代審美的現代城市理念,對大運河(杭州段)沿線11處遺産點段,各級文物保護點,約10萬平方米工業遺存做出科學評估,進行嚴格保護。

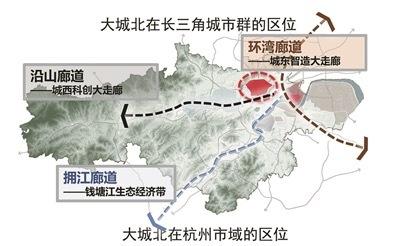

12月15日,杭州市委十二屆十一次全體(擴大)會議指出,要精心打造大城北等城市重點功能區塊,加快建設大運河國家文化公園,著力打造國際運河文化示範城市。在前期運河綜保工作的基礎上,以大城北3.5平方公里示範區為主要抓手,大運河國家文化公園(杭州段)建設正在加快推進。

杭州市運河集團相關負責人表示,此次集中開工的項目共16個,包括5個重點文化標桿項目,分別是京杭大運河博物院、小河公園、大運河杭鋼工業舊址綜保項目、大城北中央景觀大道、大運河濱水公共空間,將在保留歷史元素的基礎上實行保護和改造,以千年運河歷史、百年工業遺存為內涵,力求在保護好、傳承好、利用好大運河這一祖先留給我們的寶貴遺産的同時,為市民和遊客創造更豐富多彩的文化生活空間。按照“生態優先,文化先導,産業主導,市場運作”的保護與開發理念,“活態傳承千年運河文脈,人性化營造山水自然生態景觀,讓大運河杭州段真正成為‘人民的運河,遊客的運河’。”

在項目建設過程中,將引導數字經濟等知識密集型高端産業培育與發展,促進産城融合,營建一個具有未來感的城市空間,以符合當代生産、生活需求理念,導入公園綠地、遊艇碼頭、旅遊休閒、TOD綜合體、博物院和劇院等對標世界一流,打造構建全新的、與時代一脈相承的城市空間與文化生態。

接下去,杭州市運河集團將緊緊圍繞“數智杭州·宜居天堂”發展導向,抓住“亞運會、大都市、現代化”重要窗口期,凝聚共識,深謀實幹,落實好全會精神,加快建設大運河國家文化公園,著力打造國際運河文化示範城市,努力把美好藍圖轉化為生動實景,確保“十四五”開好局起好步。

京杭大運河博物院

讓大家沉浸式地體驗京杭大運河文化

項目西臨京杭大運河,位於昌運橋北側,靠近規劃麗水路。總建築面積約18萬平方米,用地面積5.71公頃。定位為打造文旅融合背景下的高品質文旅目的地和體驗式博物館,包含博物館、運河國際文化交流中心以及相關配套等多種功能。

不同於綜合性博物館,京杭大運河博物院是一個專題博物館。未來這裡既會運用高科技手段,讓大家沉浸式地體驗京杭大運河的文化,又會成為運河文化的研究高地,成熟的運河IP將走向全國乃至世界。同時,以打造一個高品質的國家級博物館為目標,推動大運河國家文化公園杭州樣板的建設,成為展示大運河文化帶建設“浙江擔當”的一個標桿項目。

該項目的建築設計由“鳥巢”的設計團隊——赫爾佐格和德默隆事務所操刀,他們用“懸停筆觸”的概念,在大運河之上打造出一個懸浮的博物館。計劃2023年底建成投入試運營。

大運河杭鋼工業舊址綜保項目

延續杭鋼記憶,活用工業遺存,打造文化地標

項目位於大城北示範區,緊鄰半山國家森林公園,距離武林商圈約10公里。總佔地面積約55萬平方米,開發量約50萬平方米,其中地上約32萬平方米,地下約18萬平方米。周邊3公里範圍內分佈著崇賢居住區、康橋居住區、桃源居住區、田園居住區,居住人口超過30萬人。

項目規劃利用保留下來的高爐、焦爐、筒倉、煙囪等工業遺存打造文化地標,同時通過建設杭鋼湖,聯通杭鋼河、電廠河,打通地塊南北水系,形成山水環鏈,開發水上運動和文旅項目,打造多個室內外自由聯動的活動空間,包括沿運河及其支流的濱水景觀帶、大型綠地公園、慢行遊步道等,滿足都市親綠、親水、親人文等需求。未來,大運河杭鋼工業舊址綜保項目將是一個集創意和辦公,藝文活動,體育休閒為一體的綜合場地,定位為年輕、時尚、活力、先鋒等主題,還計劃通過舉辦水上運動、工業馬拉松、音樂節等活動集聚人氣,打造未來城市生活的亮點。

該項目由家琨建築設計事務所與TLS景觀設計事務所聯合設計。計劃于杭州2022年亞運會之前開放部分公共區域。大城北中央景觀大道

大城北中央景觀大道

打造國際知名的超級線性公園

整個項目將連接半山國家森林公園和大運河,串聯煉油廠文化地標、地鐵上蓋綜合體、中央運動生態島、杭鋼舊址公園等,通過深入挖掘工業遺産潛在價值、將工業廢棄材料加以利用,在過去、現在與未來之間建立起時間維度的關聯性,形成結合文藝體系的創新型景觀大道。

內部將用觀光小火車串聯,形成旅遊體驗、運動休閒、商業零售等多種業態融合的城市公共空間,打造超級線性公園和特色景觀大道。

大城北中央景觀大道建成後,將打造若干個特色鮮明的活動,預計每年可吸引客流300萬人次。未來作為大城北示範區的特色地標之一,也將和其他運河項目一起,成為展示大運河形象的重要窗口。該項目計劃于杭州2022年亞運會前建成。

大運河濱水公共空間

打造“世界級濱水人居文明典範”

大運河濱水公共空間項目位於杭州大城北核心區,項目範圍東至大運河杭鋼舊址綜保項目,南至上塘河,西至京杭大運河,北至崇杭街。沿線主要由京杭大運河、電廠河、杭鋼河、上塘河、宣杭鐵路防護綠帶、支流水系及新開挖河道等兩岸濱水公共空間構成,形成集觀光、休閒、跑步、騎行等多種需求為一體的生活化的公共文化空間,組成半山與運河之間的山水景觀環鏈,打造具有標誌特性、文化特徵、國際水準的濱水空間。

其中,杭鋼河景觀帶(康賢路-吳家角港)項目是大運河濱水公共空間的重要組成部分,該項目總面積約為11.7公頃,總長度約為1.2公里。整體風貌定位以工業印記與現代藝術融合為主題,打造山水氤氳、南柔北剛、簡潔優雅的景觀風貌。目標是打造“世界級濱水人居文明典範”,呼應當代城市濱水人居新需求,沿承杭州大城北發展新定位,建設面向新時代的城市濱水公共空間。秉承綠色、開放、人本、藝術、共用的設計理念,沿線設置若干個以文化活動為主題的水岸活力公園,打造杭鋼河·城市濱水開放綠地、國際賽艇大師賽舉辦地、國際青少年賽艇比賽基地等。計劃2023年貫通。

小河公園

打造成具有國際影響力的文化藝術公園

項目位於京杭大運河、小河、余杭塘河三河交匯處,北臨橋西歷史文化街區,西側為小河歷史文化街區,東望青莎公園,南接大兜路歷史文化街區,總用地面積49387平方米。

公園的整體設計結合原中石化小河油庫歷史建築群,並加以保護和改造,在留下城市記憶的同時彰顯工業文明的人文情懷,將打造成具有國際影響力的城市地標文化藝術公園,計劃于杭州2022年亞運會前建成開放。

該項目由隈研吾主創設計。作為京杭大運河杭州主城區段綜保工程的收官之作,計劃于杭州2022年亞運會前完工並對外開放。

此次集中開工的項目還有:大運河未來藝術科技中心、杭鋼河(康賢路-吳家角港)景觀帶、運河灣國際旅遊休閒綜合體一期、JG1206-01江河換乘站項目、運河新城單元GS1001-02地塊公共租賃房、運河新城單元GS1202-A33-30地塊36班初中、閘弄口18、20地塊拆遷安置房、康園路工程,以及梅城古鎮的金源昌精品酒店二期、望山梅酒店等項目。

京公網安備 11010802027341號

京公網安備 11010802027341號