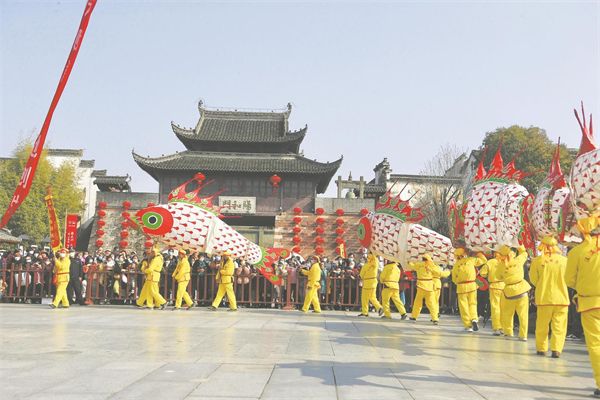

(記者 潘成/攝)

歙縣汪滿田村村民在表演有600年曆史的非遺魚燈。

(記者 潘成/攝)

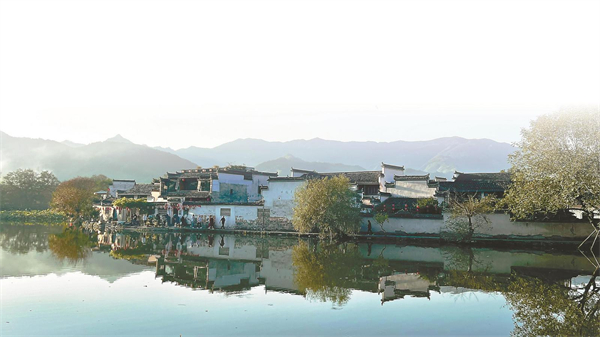

黟縣宏村一角。

山水天成,風景奇絕。信步走進一個村落,就會翻動一頁歷史;隨處踩動一塊石頭,就會觸動一個朝代。

第十三屆安徽國際文化旅遊節日前在黃山開幕。大批國際旅行商和嘉賓實地考察,仰看奇峰叢林疊翠,俯聽古村細語河喧,飽覽非遺爭奇鬥艷,感受嵌在原生態山水中的徽州千年文脈的“文化衝擊”,對此讚不絕口。

文化因賡續而繁榮興盛,傳統因創新而歷久彌新。徽州文化,徽風皖韻的重要精華所在,安徽四海皆知的“金名片”,應當在千年不輟的傳承、利用、創新中擦得更亮、煥發新彩,成為新時代堅定文化自信的時代源泉、美好安徽建設的豐厚滋養、經濟社會發展的文化引擎。

湯顯祖昔日慨嘆:一生癡絕處,無夢到徽州。今天的人們則期待,擔當新的文化使命,賦能促發展,逐夢到“徽州”。

理學為基

徽州文化是一種融合文化

漫步徽州,牌坊祠堂觸目可及,書院深宅比比皆是。

徽州是一個神奇的存在:偏居深山一隅,卻成就包羅萬象、自成一體的文化系統,在當代,有形無形的大量歷史文化遺産,輝映名山秀水,分外璀璨奪目。

地理上的古徽州,山地貧瘠,耕地甚少,按照農耕文明的邏輯,幾近“蠻夷之地”。徽州的轉折出現在西晉至北宋末期的三次“衣冠南渡”,大批中原世家大族為躲避戰亂陸續遷入,以大山為屏障,開發山區農林,繁衍生息。

南北大融合帶來了先進的農業生産工具和耕作技術,帶來了先進的耕讀文化和社會治理智慧。開放、融合的徽州文化,在崇文重教傳統的代代堅守中發揚光大。發軔、壯大於斯的新安理學,與山野鄉民的勤樸堅韌、自強不息精神氣質結合,形成獨特文化基因,活化到徽州的物質生産和精神生産之中,奠定了徽州文化強韌的精神基座。

在徽州,凡事皆依《文公家禮》,凡書皆讀朱子所注。從物態的祠堂、牌坊,到活態的禮儀、民俗,理學的優秀成分被徽州人內化於心、外化于行,成就了人文徽州。

徽州文化正成為鄉村振興的重要依託。依山傍水的村落選址佈局,“四水歸堂”的民居格局,和順和美的村規民約……彰顯“天人合一”、崇仁重義的宇宙觀、社會觀、價值觀。而今,一個個千年古村升騰新的“煙火氣”,蓬勃生長出“旅遊+”“生態+”豐富業態和場景。大批中外遊客走進徽州,一覽奇絕山水,二品千年文脈,三享優美生態。

徽州文化為創新基層治理提供源頭活水。在黟縣西遞村,村中有一座老宅側門墻界後退了半米多,正屋的墻角被削去三分,門額上刻有“作退一步想”5個篆刻字,與正堂內一副“忍片刻風平浪靜,退一步海闊天空”的楹聯相呼應,這裡就是黃山市“作退一步想”調解工作法的萌發地。

如今,黃山市全域打造“作退一步想”工作室1100余個,矛盾糾紛調解成功率98%以上,成為首批“全國市域社會治理現代化試點合格城市”,《“作退一步想”促進一步和》入選“全國市域社會治理現代化試點優秀創新經驗”。

“歷史上徽州的南北融合、人與自然融合,為當今生態文明時代推進徽州文化古今融合提供了參照和示範。”黃山市委宣傳部常務副部長胡建斌認為,徽州文化堪稱中國傳統文化的“活著”的樣本。應突出創意賦能,培育壯大全鏈條徽州文化産業,增強徽州文化的時尚感與流行度,讓徽州文化在新時代更好賦能高品質發展。

山水為家

徽州文化是一種生活美學

徽州文化包括徽商、徽劇、徽菜、徽州雕刻、徽州刻書、徽派篆刻、徽派版畫、徽派建築、徽派盆景、新安理學、新安醫學、新安畫派等諸多方面,是古徽州區域物質文明和精神文明的總和。

走進經典徽菜的“百寶箱”——宣城市績溪縣,不論早市的“撻馃”“澆頭面”、水餡包,還是正餐的“一品鍋”、臭鱖魚、刀板香,都讓遊人品出純正徽州風味。這裡,全縣平均每10個勞動力中就有1名廚師,“金徽廚”成為促進當地群眾就業增收的重要勞務品牌。

徽菜,中國八大傳統菜係中唯一以非省份名稱命名的菜係,其烹飪技藝入選國家級非遺。

依託採自山林的豐富有機食材,徽州人用精細火工烹制一日三餐,在各類宗族祭祀禮儀中,品類日趨講究和豐盛。隨著徽商影響力擴散,徽菜名揚四海。早期的徽菜重油、重色,以求“厚重”之味。在新安理學的影響之下,口味開始趨於中正平和。比如祁門“中和湯”原名“中河湯”,改名後,在自然屬性之上附加上文化屬性,佐證了徽州文化發展中的理性自覺之變。

自唐代以來一千餘年,徽州“一州六縣”或“一府六縣”格局,形成了穩定的地域空間和傳承譜係。徽州人把生活、起居、商業、思考、人文、醫藥、讀書、風俗等文化經典,以生活化的方式在徽州大地予以全景式展現。在這裡,人們看見歷史的美、生活的美、自然的美。

“徽州文化是徽州先人的生存技能、生活智慧、審美追求、價值取向等結晶,紮根民間世代傳承,既是一種文化現象,更是一種生活美學。”省政府參事、安徽大學徽學與中國傳統文化研究院研究員、博士生導師劉伯山認為,徽州文化深切透露了東方社會與文化之謎,全息包容了中國封建社會後期民間經濟、社會、生活與文化的基本內容,堪稱中國封建社會後期的地域性“百科全書”。這是徽學成為與藏學、敦煌學齊名的三大“顯學”的根苗所在。

“近年來,黃山市推動徽州文化創造性轉換、創新性發展,讓徽州文化與時代氣息交相輝映。”黃山市文化和旅遊局局長吳小勝介紹。

黃山、宣城等徽州文化區域,將散落各地的古民居古建築,打造成安放身心的鄉村美學綜合體、鄉村藝術空間,通過藝術語言、時尚呈現,打造“非遺+”等更多潮流新玩法,增強徽州文化時尚感和流行度,推動山水年輕化、文化當代化、美食國際化。

依託一個個“見人、見生活”的現代鄉村聚落,鄉村旅遊、文化創意、徽派古建、新安醫學、徽菜産業、民宿産業和藝術經濟……成為當下推動高品質發展的特色産業和富民支撐。去年,黃山市僅徽菜産業綜合産值突破200億元。

商業為養

徽州文化是一種發展智慧

在教育部組織編寫的《中國歷史》七年級下冊,有這樣一段話:“與晉商相匹敵的是江南徽州府商人組成的徽商,他們主要從事食鹽、典當、茶葉、木材、糧食、布綢等行業的經營活動。這些商幫的活動,對當時社會經濟的發展産生了很大的影響。”

“大抵徽俗,人十三在邑,十七在天下。”徽商在明清時期演繹了“無徽不成鎮”的傳奇。據史料記載,從明萬曆四十五年(1617年)到道光十年(1830年),徽商控制了全國財政的4/7。乾隆二十七年,乾隆皇帝在揚州天寧寺接見的16位商人之中,有14位就來自於徽州府。

古代士、農、工、商四個社會階層中,商人居最後。但在徽州,沒有其他區域涇渭分明的等級差別。徽商的形成,既有徽州地理條件所迫,顧炎武説徽州“中家以下皆無田可業。徽人多商賈,蓋勢其然也”;也有南北文化交融的基因,中原文化與山越文化交織融合,催生了商業與文化共榮共通,文雅之中透露剛健,傳統之下盡顯開放。

徽商形成稱雄商界四百多年的獨特氣象,還有一個奧秘是“賈而好儒”。

受新安理學、宗族觀念等儒家思想影響,在外闖蕩的徽商相互扶持、克難克艱,吃苦耐勞、誠實守信。他們一手拿著《論語》,一手打著算盤,秉持著“以義為利”的理念,“詭而海島,罕而沙漠,足跡遍半禹內”,貿易無所不至。

“將傳統徽商義利兼顧、以義為利的價值觀賦予時代內涵,可以塑造當代商業文化價值觀。”安徽大學徽學研究中心主任周曉光表示。黃山市工商聯黨組書記吳立民認為,充分挖掘和展示徽州文化的豐富內涵、獨特魅力和時代價值,讓徽州文化融入當今時代、映照美好生活,將在文化強省建設中貢獻更加強大的徽州文化力量。

“鼓勵跨學科、跨行業、跨部門的協同創新發展,應成為今後徽州文化研究、保護、利用的主流。”周曉光建議,設立徽州文化保護和利用專項基金,助力徽州文化研究、傳播和傳承創新實踐項目;切實加強國內唯一的跨省域“徽州文化生態保護區”建設,將建設方案落到實處。

京公網安備 11010802027341號

京公網安備 11010802027341號