就在今天,莘莘學子紛紛步入高考考場,也迎來人生旅途中的重要一站。而在40年前,冬天來臨前,工人、農民和下鄉知青們,全然沒想到自己會從這些身份中解脫出來,成為大學生。現在的他們已是活躍在社會各界的人才。當年,他們是如何奏響人生交響曲的,讓我們來聽聽老學長的故事。

喜訊猝不及防

備考摸不著頭緒

1977年10月份,《人民日報》突然發了大篇報道,意為恢復高考。這個消息傳遍全國,有資格報考的人蜂擁而至,那一年,報名人數高達570萬,幾乎所有人都想去試一試,但最後的錄取人數僅有27萬左右。

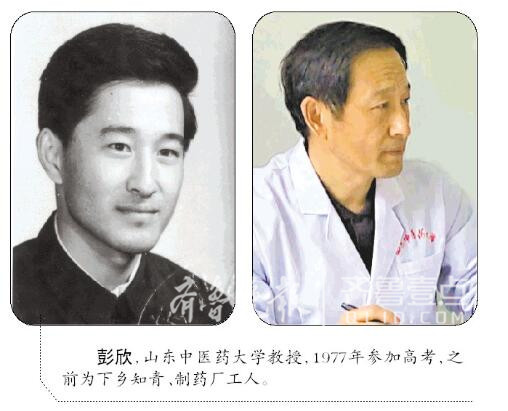

知道這個消息時,梁如霞已經在青島老家的低壓電器廠當了三年工人,做手錶殼子;楊守森則跟在濰坊高密老家走村串鄉的公社電影放映隊裏,閒暇時看小説寫詩歌,做著文學家的夢;而下鄉知青彭欣,當時在濟南歷城董家公社,跟著老鄉下地除草、喂豬、挖水渠……

所有人為之振奮,但談到如何備考,幾乎無人知道在短時間裏該如何應對。從知道消息到參加考試,只有一個多月,“那時沒教材、沒復習資料,備考數學就拿出高中的教材翻翻,復習地理對著大地圖瞅,歷史是看範文瀾的《中國通史》。背當時的政治路線,考試時我連標點符號都沒錯。”梁如霞笑著説。

楊守森則只能在放電影時,坐在隆隆的機器後看一會兒數學。“數學雖用力最多,考得卻是一塌糊塗,才不過幾十分。”楊守森想起來哭笑不得。

但實際上,不管在幹什麼,他們從未放下的卻是對讀書的嚮往。“那時對知識的渴求,你們現在年輕人可能不懂,那時的知識真是匱乏。想要看電影,就那幾部來回看,《地道戰》的臺詞背得滾瓜爛熟。一本書大家來回翻得爛爛的。”從小在教委大院長大的彭欣,一直有一個根深蒂固的大學夢。

而楊守森所在的高密縣小村莊,是眷顧這個年輕後生的。“那裏雖貧窮落後,但有一些喜歡讀書的年輕人,《苦菜花》《林海雪原》等紅色經典,常在他們中間傳閱、講述。我在十幾歲時,也半通不通地跟著他們讀過一些,大概從那時開始,不知不覺地對文學産生了興趣。”

對知識有種“害餓”的感覺

1977級的學生成分最為複雜。年齡最大的有三十六七歲,孩子都上初中了,小的只有十六七歲,有些則是拖家帶口來上學。除了極個別年齡較小的應屆生外,大都有過幾年不同的社會閱歷。下鄉知青、退伍軍人、碼頭搬運工、木工……

上了幾年“社會大學”,再進入知識的象牙塔,幾乎所有的大學生都把讀書當成了頭等大事。大學裏除了看書別無其他,通宵達旦,被輔導員趕回宿舍後,一旦熄燈,走廊、衛生間、校園電線桿子下,全都是讀書的身影。由於那時候書籍資料匱乏,每人都是爭先恐後地看書,因為書很快就被別人借走了。“很多現在的大學生只有快考試了才通宵看書,那時候對我們而言,考試反而不是重要的事兒,讀書才是。”梁如霞説。

彭欣告訴記者,那時大家對知識有一種饑渴,“有一種‘害餓’的感覺,像餓了太久的孩子突然看到了食物。”楊守森將這種饑渴歸結為懂事。“比如我,上大學時已經22歲了,現在來説是大學畢業的年齡,已經知道好歹了,機會對我們來説確實來之不易。”

中文系的楊守森,一直訂有1976年復刊的《詩刊》,每逢刊物到手,他都會發狂地讀了一遍又一遍;《詩經》《離騷》《唐詩三百首》,全都下過背功;學校圖書館裏,凡當時已經開放、得允借閱的古今中外詩集,差不多都借閱了一遍。“我甚至曾有過一天寫十幾首詩的狂熱,那時的學校操場全都是搖頭晃腦的讀書人,那時候幾乎沒人顧得上談戀愛。”楊守森笑著説。

有故事的1977級大學生

1977級大學生,大浪淘沙後脫穎而出,幾乎每個人都可以説出自己的高考故事。

梁如霞也曾想,假如自己不考大學,會是什麼樣的人生?可能也會像自己的弟弟妹妹一樣,當工人,後來經歷“下崗潮”,然後自尋出路,可能會比現在曲折很多。但是,梁如霞也知道,自己本來就是“想幹點事兒”的人。“如果沒有恢復高考不能上大學,我可能會當個詩人吧,總之肯定不能只是機械地幹活。”

對楊守森而言,高考確確實實改變了他的命運。“對於我這樣的農民之子,錄取通知書意味著可以吃國庫糧了,可以由鄉下人變為城裏人了……如果沒有參加高考,我可能會成為一個不入流的作家吧,又或者是農民,也可能是村支書。”楊守森還有幾個兄弟姐妹,因無緣高考,至今仍為農民。

1977年的高考,不僅改變了個人命運,也改變了國家命運。1981年到1982年間,1977年考錄的27萬大學生陸續畢業,為中國社會注入了一批新生力量。1982年夏,40萬名1978級大學生也基本畢業。當時,各行各業人才“青黃不接”。而11年的積壓,67萬畢業生會聚到一起噴涌出來,填補了巨大的人才空缺。(齊魯晚報·齊魯壹點記者 郭立偉)

歡迎廣大網民為中國網山東提供新聞線索,積極投稿。中國網山東熱線電話:【0531-88556593】 投稿郵箱:zgwsdchina@126.com 中國網山東微網志:http://weibo.com/aixinqiye 微信公眾號 :sdpdchina