天下黃河青海清 黃河水滋養良疇沃土

發佈時間:2020-08-31 11:27:17一位導遊告訴我,自從位於民和回族土族自治縣與循化撒拉族自治縣交界處的積石峽水電站建成後,青海境內的整個黃河水全都變成了清河,而且越往下游水越清。今天的黃河,不僅是“天下黃河貴德清”,而是“天下黃河青海清”!

青海碧藍的天空與清澈的黃河水

黃河,是我國第二大河,也是世界上著名的大河之一。她發源於青海省西部巴顏喀拉山北麓的約古列宗盆地,自西向東,橫貫青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南、山東等九省區,全長達5464公里,歷來被稱為中華民族的母親河。

黃河最初的源頭由巴顏喀拉山下無數的雪山涌泉和一條條涓涓溪流匯合而成,她從海拔5000多米的高原奔流而下,沿途匯集眾多大大小小的河流,成為一條浩浩蕩蕩的巨大河流。亙古以來,她像一把金光燦燦、銳不可擋的利劍,劈千山,斬萬壑,直指東方大海;又像一條自天而降、桀驁不馴的金色巨龍,噴雲吐霧,奔騰咆哮著,飛舞在我國北方遼闊蒼茫的大地上。

黃河是古老的。在我國古籍記載中,黃河古稱河,又名濁河,也叫中國河,她被稱之為黃河始於唐宋。而她之所以改稱為黃河,正是因為這條河流從源頭順流而下後,在萬山叢中穿峽奔騰,沿途沖刷並夾帶著大量的黃土泥沙滾滾而下,是一條名副其實的黃色河流。千百年來,滔滔黃河猶如黃色巨龍賓士在中華腹地,養育了中華民族的眾多人口。

黃河是壯麗的。黃河源區,廣袤的雪山草地上是猶如星星一般成百上千、大大小小的海子和水泊,與之相連的則是黃河源頭的兩大湖泊——扎陵湖和鄂陵湖,這對姊妹湖清澈的湖水猶如兩顆巨大的藍寶石,鑲嵌在巴顏喀拉山下的大草原,形成黃河流域兩個最大的天然淡水湖。河水出湖而下,清澈如許的河水開始泛黃,滔滔河水像一條金色的哈達,飄逸在無邊的草原和皚皚雪山間;之後便在九曲十八彎的萬山叢中穿行,由此開始,黃河以不屈不撓、勢不可擋的勇氣劈山鑿崖,衝出一條條險峻奇絕的高山峽谷,以及曲曲河套和長長平川,並在沿途留下無數壯麗無比的山水奇觀,最後匯入大海。

黃河更是偉大的。自古以來,她不僅是中華民族賴以繁衍生息、成長壯大的搖籃,同時黃河流域也是中華文明的重要發祥地。在數千年來的漫長歷史歲月中,偉大的黃河,用她自己甘醇的乳汁哺育了中華民族的代代子孫。偉大的中華民族,正是在黃河與長江的養育下,用自己無窮的智慧和勤勞,創造了世界上古老、燦爛的歷史文明和豐富多彩的中華文化。

然而,黃河自古以來就是一條桀驁不馴、洪災頻發的大河。在遠古年間黃河流城發生過多少次洪災,人們已無從得知。最早見諸史載的洪災,莫過於早在4000多年前舜帝時期的那次洪災。奇巧的是,20世紀90年代,考古工作者在積石峽水電站開工前的一次文物考察中,在地處積石峽口的官亭鎮喇家村一處臺地上發現被洪水吞沒的災害遺址,遺址出土的大量文物和受災遇難的場景真實地告訴人們:這次洪水就發生在離此不遠的黃河積石峽峽谷。當時,居住在黃河上游積石峽口(現民和回族土族自治縣官亭地區)古代先民的大片村落和無數的百姓,瞬間被淹滅在了滔滔洪水之中。

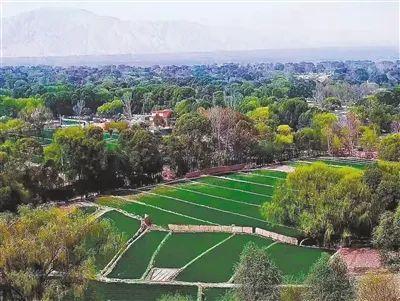

黃河水滋養的良疇沃土

多年前,筆者曾訪問過地處積石峽口的民和官亭喇家遺址,併為此寫了一篇題為《喇家遺址與大禹治水的斷想》的文章。筆者認為:這次發生在上古時代可怕的洪災,不僅使民和官亭地區的大片土地和村落毀於一旦,而且巨大的洪水順勢而下,橫掃黃河中下游兩岸無數的村落,吞噬了難以計數的生靈,給中原大地造成了一次近乎毀滅的特大災害。這讓人聯想起大禹治水的傳説。當時的舜帝為了救治水災,先是特派鯀去治水。鯀順河而上,看到滔滔河水從谷地巨大的堰塞體傾瀉而下,便採取鑿山取土的辦法來堵塞泄洪口,誰知越堵水越大,洪水不僅沒治住,反而造成堰塞體不斷垮塌,洪水更加兇猛。舜帝一怒之下殺了鯀,然後派鯀的兒子禹去治水。聰明的禹看到父親治水失敗是由於堵,於是採取疏通的辦法,將堰塞體一點點鑿開,讓河水順流而下,歷經數年,洪水終於被治住,這便是史書所記的大禹“導河積石”。

舜帝見禹治水有方,並取得輝煌成果,將帝位傳給了禹,禹由此成了第一位因治水有方而被載入中華民族史冊的人,世人稱之為大禹。千百年來,大禹所留下的英名和傳奇,不是因為帝王,而是因為一樁樁千古流傳、動人心魄的治水愛民故事。

從某種意義上講,中華民族治理黃河的歷史也是一部治國史。數千年來,黃河流域尤其是中下游地區幾乎年年都有大大小小的水災,其中黃河歷史上幾次大的改道和河水氾濫,不僅毀壞過無數的村莊和農田,而且毀滅了一座又一座古代城池,使中原大地眾多的良田變為黃泛區,難以計數的生靈一次次被洪水所吞沒,華夏民族也正是在同黃河的一次次搏鬥中,在不屈不撓、艱苦卓絕的治河中逐步發展,逐步前行,一步步走到了現在。

然而歷數中華民族的治河史,真正大規模治理黃河,還是新中國成立後展開的一個個舉世注目的偉大工程。早在20世紀60年代初,我國在蘇聯專家的幫助下,在地處黃河中游的三門峽建造了新中國第一座大型水利工程——三門峽水電站,然而這座水電站由於受當時多種因素的影晌,尤其是對黃河上游泥沙的控制難以解決,最終無法實現綜合利用而成為一座防洪泄洪的大型水庫。從20世紀七八十年代起,我國把治理黃河、建設水電工程的重心向黃河上游轉移,先後在甘肅劉家峽和寧夏青銅峽建起兩座大型水電站,緊接著在地處黃河更上游的地方開始建大型水電站。

黃河在青海境內流徑長達近2000公里,佔整個流域的三分之一多,其中從阿尼瑪卿山到積石山的千余公里,全都奔流在綿延不絕的高山峽谷之中,這一條條壯麗奇偉的高山峽谷和寬闊宏大的川垣,構成了青海中東部一道道奇絕亮麗的自然景觀,也為建造水電水利工程創造了得天獨厚的優良條件。20世紀70年代末,我國在海拔約3000米的龍羊峽河谷開建黃河流域梯級電站的龍頭電站,這座壩高達178米的大壩,堪稱當時亞洲第一高壩,它將整個黃河源頭地區13萬平方公里土地上所有河流的年流量全部吸納其中,從而形成一座面積達近400平方公里、蓄水量達240億立方米的高原平湖,成為當時我國第一大人工水庫。黃河源頭原本清清的河水流經莽莽雪山草原和蜿蜒曲折的高山峽谷後,河水多含砂石而逐漸變為濁流,龍羊峽水電站建成後將源頭的泥砂攔在巨大的水庫中,使原本渾濁的河水完全變成了一湖綠水,它使滔滔黃河亙古以來第一次完全成為了一派清流,庫區形成一個碧波萬頃的巨大湖泊,成為青海高原的一大美景。

貴德黃河邊上的水車

龍羊峽水電站建成後不久,隨著我國社會經濟的快速發展,國家和青海省水電水利部門先後在龍羊峽下游的李家峽和拉西瓦建成兩座規模巨大的水電工程,從龍羊峽和拉西瓦宣泄而下的黃河水顯得更加碧綠清亮,一河綠水從素有高原小江南之稱的貴德縣貫穿而過,碧綠的河水與黃河兩岸桃紅柳綠的村莊、縱橫的阡陌、鱗次櫛比的樓宇相映成趣,形成一道令人驚嘆的美麗風景。於是頗有文化意識的貴德人為發展當地旅遊,率先喊出了一句“天下黃河貴德清”的響亮口號,並請時任國務院副總理的錢其琛為之題詞,一時間,省內外無數的遊客紛至遝來,貴德成為青海省一大旅遊熱點。

自20世紀80年代起,青海境內的黃河水利水電建設,伴隨著我國西部大開發的戰略部署而駛入一條快速發展的建設軌道。在龍羊峽、拉西瓦、李家峽水電工程竣工之餘,國家和我省水電部門陸續開建公伯峽和積石峽兩大裝機容量達數百萬千瓦時的梯級電站。公伯峽水電站位於我省化隆回族自治縣與循化撒拉族自治縣交界處,裝機容量達150萬千瓦時,總庫容達5.5億立方米;積石峽水電站位於循化縣與民和縣交界處,電站裝機容量達1020千瓦時,總庫容達2.6億立方米。與之同時,還從黃河最上游到積石峽之間近千公里的河谷,建起瑪爾擋、班多、巴溝、尼那、蘇只、直崗拉卡等十多座中小型水利水電工程。這些大中小型的水電水利工程在黃河上築起一座座高低不等的大壩,形成一座座大小不等的水庫,像珍珠項鍊般鑲嵌在青海高原的高山大川之間。如今,青海境內的黃河不再是波濤洶湧、濁浪滾滾的濁河,而完全變成了清流浩茫,碧波盪漾的一河綠水。古老的黃河在她的最上游煥發出一種讓人驚艷的清澈和亮麗。

黃河上游之水日漸變清得益於黨中央和國務院積極保護三江源自然環境和水環境的一系列偉大戰略部署。青海省是黃河、長江、瀾滄江的發源地,素有“中華水塔”和“三江源”的美稱。20世紀90年代,在黨中央、國務院的大力支援下,青海省為保護三江源地區獨特的自然環境,成立了專門的組織機構——青海省三江源自然保護區管理局,全方位對三江源地區的生態環境實施一系列保護措施,包括在牧區實施退牧還草、農業區退耕還林,以及全面落實河長制和湖長制等措施。人們看到,這些年來尤其是黨的十八大以來,由於青海省黨政領導認真貫徹落實習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,三江源乃至青海省各地都把生態治理和綠色發展放在首位緊抓不放,從而取得明顯的成效。我們完全可以相信,隨著黨和政府對生態環境的重視,特別是青海省在全國率先啟動國家公園示範省建設,全省上下生態保護意識及保護措施不斷增強,將來的青海一定會天更藍,水更清,山更綠。

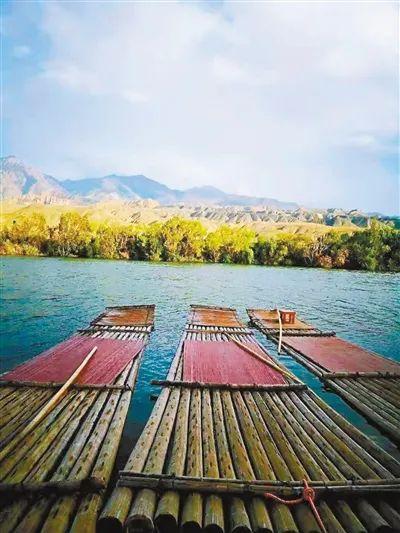

古老的黃河從前波濤洶湧,濁流滾滾,居住在黃河兩岸的人們望河興嘆,連吃水、用水都很困難。如今,這一座座大大小小的水庫除發電之外,兼有防洪、灌溉、養殖、運輸、旅遊觀光、體育比賽等多項效益,寬闊清澈的湖水,不僅改善了黃河兩岸的生態環境和自然景觀,也有力地促進了當地工農牧漁業的發展。人們看到:龍羊峽電站建成後不久,龍電人充分利用龍羊峽巨大的水庫、寬闊的湖面,優質天然、純凈清潔、毫無污染的黃河水,試養高原冷水性虹鱒魚、金鱒魚,並獲成功。之後,龍羊峽水庫的虹鱒魚養殖蓬勃發展,虹鱒魚産量很快躍居國內首位,約佔全國的百分之七八十。歷來以食牛羊肉為主的青海人,不僅吃上了肥美名貴的高端魚類,還將其大量銷售到北京、上海、天津、廣州等大城市,深受當地消費者的歡迎和好評。此外,前些年,龍電人還利用水庫清潔無比的湖水生産出優質天然的純凈飲用水——“青海清”純凈水供人們飲用。而在此後建成的李家峽、公伯峽電站等工程中,當地人利用巨大的水庫和優質的水源,養殖黃河草魚、鯉魚、鯽魚等水産品供應市場。過去靠種田、養羊為生的農牧民找到了脫貧致富的新門路,成了漁民和行銷戶。筆者作為普通的消費者,曾不止一次地從市場採買來青海自産的虹鱒魚、黃河鯉魚烹飪食用,享受以往難得的人間美味。除此而外,近年來,這些電站水庫建成後,平緩的河水和清澈寬闊的水庫不僅成了當地一道風光無限的人間美景,吸引來自四面八方的人們旅遊觀光,而且青海人還辦起了搶渡黃河、垂釣等體育賽事。可以毫不誇張地説,昔日的黃河水,如今完全成為當地人源源不斷的寶貴財源。

人類社會發展的歷史表明,人類和自然是命運共同體,人類對自然的過度開發和破壞必然遭受自然界的懲罰,相反,人類對自然界的保護必定得到應有的回報,青海省對三江源地區自然生態環境和水環境的持續保護完全證明了這一點。近年來,我省的人們欣喜地發現,隨著三江源生態環境和水環境保護工程的實施,特別是以黃河為主以及湟水河、大通河等河流實施攔河築壩,從而使黃河上游以及湟水流域的水域面積和濕地不斷擴大,青海正在發生可喜的變化:下雨的天數比以前多了,江河源頭大大小小的河流和湖泊水量在逐年增加,廣闊的草原牧草越來越旺,許許多多的荒山變綠了,河流的水更清了,人們居住的環境變美了,生活也越來越有幸福感。

黃河上的木筏

生於斯,長于斯,又在新聞戰線上奔波三十多年的我,早些年曾經不止一次造訪過從黃河源頭的扎陵湖和鄂陵湖到青海境內的每一條峽谷和川垣,也曾寫過一系列遊歷黃河兩岸壯麗景觀的散文和遊記,我始終忘不了在黃河上游那廣袤無際的大草原和一座座壯麗奇險的峽谷中穿行的經歷,忘不了滔滔黃河在峽谷中奔騰咆哮的轟鳴聲。可以説,黃河在我心中永駐,黃河也常在我夢中浮現。多年前退休後離開曾經的工作崗位,放下手中的筆宅居在家的我,已完全融入到頤養天年的平靜生活中,原本決計不再寫什麼東西來顯示自己。可是2019年7月中旬一次偶然的機會,我同家人、朋友又一次來到李家峽水電站與公伯峽交界處的德吉村,讓我看到一幅之前從未見過、也根本想像不到的絕美景象。它讓我的內心久久難以平靜,使我再一次對偉大的母親河黃河充滿了熱愛,也充滿了無限的希望和期待。

德吉村是一個由公伯峽水電站庫區淹沒而移民新建的村落,它位於公伯峽水庫最上游,離此不遠是康揚水電站和李家峽水電站,來自上游的清清河水在這裡形成一灣長湖,湖水清澈碧透,平如明鏡,湖中的遊魚、水底的卵石清晰可見。前幾年,當地政府為了讓搬遷移民脫貧致富,幫助農牧民發展旅遊業,利用黃河邊得天獨厚的自然環境,在黃河北岸的這片臺地上建起了移民新村,只見一排排整齊漂亮的藏式新居依山傍水而建,錯落有致,家家戶戶辦起了農家樂。如今,整個村莊成了觀光點,從前的農牧民也都成了旅遊從業者,每天都有從四面八方前來黃河邊旅遊觀光的客人,黃河邊擠滿了男男女女、老老少少,他們在這裡吃藏餐,品黃河魚,飲黃河水,覽黃河風光,談黃河風情,真是其樂融融,有人戲稱這裡是青海的“小三亞”“小北海”。在這裡,一位導遊告訴我,自從位於民和與循化交界處的積石峽水電站建成後,青海境內的整個黃河水全都變成了清河,而且越往下游水越清。今天的黃河,不僅是“天下黃河貴德清”,而是“天下黃河青海清”!

好一個“天下黃河青海清”,這是一個多麼令人驚艷的古今奇觀,又是一個多麼令人振奮的豪言壯語,於是,一種作為青海人的責任感,一種曾經的職業使命感,在我心中不斷激蕩。我在反反覆復的猶豫中,決定拿起已經塵封的筆,為古老而又偉大的黃河在新中國成立之後這70年間的滄桑巨變,為青海人民在黨中央的堅強領導下在開發利用與保護黃河中的偉大實踐和取得的碩果,再寫一曲心中讚美的歌!