首頁>外匯管制持續收緊,海外置業也成搶上“末班車”!

來源:地産中國網 2017-04-17 09:33:00 作者:李逗

中國網·地産中國原創報道 近年來,隨著人民幣貶值的壓力增大和國內人群對於海外教育、養老、醫療等需求的增加,大量資金選擇海外置業。然而,愈發嚴格的外匯管制政策卻成了橫在他們面前的攔路虎。

2016年12月31日晚間,外管局發佈“國家外匯管理局有關負責人就改進個人外匯資訊申報管理答記者問”,表明個人年度購匯5萬美元的便利化額度沒有變化,同時重申了個人購匯不得用於海外購房及投資等未開放的資本項下交易。這被外界解讀為對前期政策的落實進行更為細化、精確的管理。

2017新年伊始,外管局祭出新招。自1月1日起,我國居民購匯時必須要填寫一份《個人購匯申請書》,儘管每人5萬美元的購匯額度並沒有被下調,但購匯流程相比以往更加複雜且加大了違規懲罰力度。具體來看,主要涉及三個方面:細化申報內容,對換匯目的進行嚴格審查和過濾;強化銀行真實性、合規性審核責任;對個人申報進行事中事後抽查並加大懲處力度。

此項制度一齣,立刻引起軒然大波,有人將之稱為“史上最嚴外匯管制”。然而,即便如此,國人海外置業的熱情也似乎並未被削減,今天剛剛閉幕的北京春季房展會上海外展區的表現便可見一斑。

據春展組委會披露的資訊顯示,今年展會匯集了來自泰國 、日本 、美國 、澳大利亞 、西班牙 、葡萄牙 、德國 、希臘等近30個國家的項目,陣勢浩大。而更為浩大的則是熱情高漲的購房人。

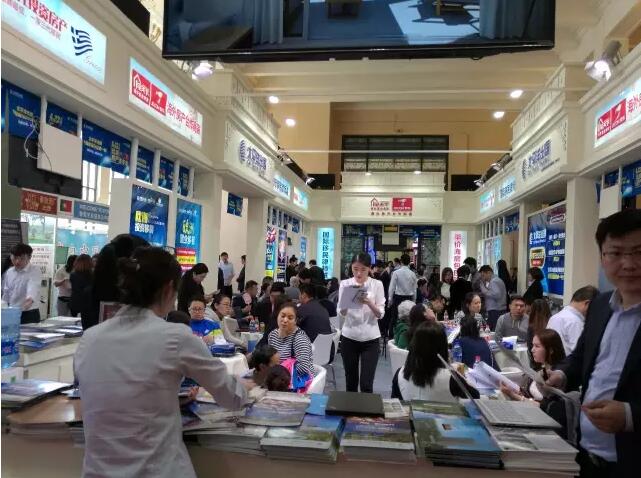

在北京春展現場,中國網·地産中國觀察到,不少諮詢機構現場座無虛席,場面火爆。

擋不住的人潮

學區房成了某些海外置業服務機構的賣點

海外置業講座現場也是聽眾眾多

北京房展組委會國際業務總監魏克非介紹,今年海外項目的參展比例有較大調整,一個是南韓項目從展會中取消了,另一個是澳洲項目有所減少。因為從去年6月份開始,澳洲銀行已暫停向海外客戶提供貸款。此外,歐洲項目也在減少,一是由於恐怖襲擊,另一個是難民的歷史遺留問題,這些問題短期內都將難以解決。

據現場一位英國的房屋置業顧問介紹,自今年外匯管制新規之後,前來諮詢的購房人群明顯增多,加之7月份外匯管制將再度收緊,許多人急於在此之前早點“上車”,以防日後更加被動。同時,由於去年英國脫歐的契機,使得英國房價不但沒有預期中的下跌,反而在16年實現4.5%的漲幅,造成許多人對英國的關注度越來越高。對於外匯管制的資金受限問題,該顧問透露,目前公司主要通過電子銀行轉賬的方式突破管制。

反觀熱情高漲的購房人群,一位年近50歲計劃購買英國房産的李先生表示,目前,英國平均房屋租金收益率穩定在6%-7%,並呈上揚趨勢,如果好地段的優質資源租金收益可以達到10%,而國內大部分城市的房屋租金收益只有1%-3%,再加上英國的政治經濟環境趨穩,不動産法的變動機率較低,因此有意購買英國房産作為投資。對於外匯管制的問題,李先生透露,自己打算採取笨辦法,靠每人5萬美元湊人頭“螞蟻搬家式”方法來轉賬匯款,但是又聽説這種方法曾經被查過,自己內心也很忐忑,不知道能不能“闖關”成功。

另一位40歲張女士表示,自己看中一套位於美國加州的別墅,唯獨不知道怎樣才能安全匯款。“美國開發商對於資金環節非常謹慎,往來匯款只能靠自己想辦法,有朋友向我介紹地下錢莊的方式轉賬,但考慮到交易額較大,風險性較高,我暫時沒有考慮。”

現場另一位德國置業顧問介紹到,去年位於德國漢密爾頓的房子漲幅高達25%,吸引了大批投資者海外購房。對於外匯管制的問題,該顧問謹慎的透露,“公司採用分期付款的方式,每年每次付房屋總價的20%,可以保證成功躲避外匯管制,不過具體操作就不便透露了。”

“目前,投資海外房産依然是一個熱度不減的趨勢。一方面源於國內一線房價居高不下,且房屋出租收益率一直處於低位,另一方面源於人民幣持續貶值,為保證資産安全,海外投資房産依然是個人資産保值升值的常用手段,這即便是嚴厲的政策也無法顯著削減的。”魏克非表示。

是中國網際網路新聞中心·中國網旗下地産頻道,是國內官方、權威、專業的國家重點新聞網站。

中國網地産