你在哪?什麼東村

在哪條路?什麼東路

保亭這個地名讓人“懵了”

“什(zá)麼東”係黎族語言音譯地名

“什麼東村,什麼東路,這是什麼意思啊?”西安遊客林權看了看路牌,讀了一遍,不禁笑出聲來。原來,“什麼東村”和“什麼東路”分別為村名和路名。近日,保亭黎族苗族自治縣城南社區什麼東村村民小組新晉為網紅打卡點,“什麼東村”和“什麼東路”標識牌的視頻和照片在網路上得到大量的關注。其中在抖音平臺上,與什麼東村相關的視頻點讚量最高一條超過56萬。

保亭黎族苗族自治縣城南社區什麼東村民小組新晉為網紅打卡點。記者 沙曉峰攝

騎行的人們經過保亭黎族苗族自治縣城南社區什麼東村。記者 沙曉峰攝

海南熱帶海洋學院中文系副教授文珍介紹,海南少數民族居住地區有許多采用黎語地名,常見的有嵌入動植物名稱或山石水田來命名,黎語地名文化內涵豐富,不僅如實描繪了少數民族居住地的自然環境和生計方式,還記錄了民族的歷史變遷。“什麼東村”和“什麼東路”均係黎族語言音譯地名。

保亭黎族苗族自治縣城南社區什麼東村民小組新晉為網紅打卡點。記者 沙曉峰攝

保亭什麼東村成“網紅”

多數人讀錯村莊名稱

“讓你們看看讓外賣小哥很頭痛的訂單。”保亭元茶園飲品店的店員在抖音上曬出一張外賣單,上面的收貨地址是什麼東路什麼東村,吸引許多網友評論。“真的有這條路嗎?”“住在村裏的是什麼人。”“這在哪?我也要去打卡。”“現在路牌也會問路了?”許多網友在評論區裏説。

在抖音平臺上,一條與什麼東村相關的視頻獲得了56.9萬的點讚量和3.7萬條的網友評論,評論區內的網友“腦補”了許多關於村莊名字的生活情節,還分享了全國各地有趣的地名,令許多網友感慨“真是無奇不有。”截至11月16日,在抖音平臺上搜索“什麼東路”和“什麼東村”,有相關視頻超過50條,均獲得較多的關注度。

11月16日上午,新海南客戶端、南海網、南國都市報的記者來到保亭什麼東村,拿著村路和村名的照片對保亭縣城和周邊居民和遊客進行採訪,除了附近居住的村民,大多數人都讀錯了村莊的名稱,讀成什(shén)麼東村。

“什麼東路?我是看錯了嗎?”瀋陽的遊客李女士推了推眼鏡,湊近看又讀了一遍,笑出聲來。“什麼東路?什麼東村?這是什麼地方?”保亭縣城的王先生看了照片讀出路名,感到十分疑惑,作為保亭人的他也沒聽過這個地名,覺得十分有趣。

慕名而來的遊客在保亭黎族苗族自治縣城南社區什麼東村拍照。記者 沙曉峰攝

“什麼東”係黎族話音譯

意為“敲鑼保護水田”

“什麼東是黎語的音譯,‘什’指的是水田,讀作‘zá’。”保亭城南社區副書記楊進全從小在什麼東村長大,關於村名的由來,他聽村裏的老人説過。黎族語言大致分為五大方言:哈、杞、潤、美孚、賽,什麼東村為黎族杞方言的居住地域。楊進全介紹道,“什麼東”用黎族話説是“da bo lang”,其中“麼”是“換”的意思,“東”代表黎族話的“鑼”,村名的直譯是“是以水田換鑼”,大意是“通過敲鑼來保護水田”。

這個名字的由來,背後蘊藏著村莊的發展歷程。“從前通訊不發達,遇到緊急情況或需要通知村民,村裏就以敲鑼的方式傳遞資訊,與古時打更的鑼類似。”楊進全説,什麼東村的村名來源於黎族人民的生活,敲的鑼直徑約50公分,聲音能傳幾公里遠,遇到洪水、火災等緊急情況,能快速地通知村民避險。

騎行的人們經過保亭黎族苗族自治縣城南社區什麼東村。記者 沙曉峰攝

什麼東村距離保亭城區較近,當天記者看到幾個人拿著手機在路牌前“打卡”。走進什麼東村,村內自然綠化覆蓋率高,種植許多檳榔等經濟作物。“保亭城南社區有10個居民小組,什麼東村是其中之一,常住人口34戶146人。”據楊進全介紹,什麼東村先後被評為海南法制示範村,被保亭黎族苗族自治縣縣委、縣政府評為安全文明小區先進單位。2005年,什麼東村先後獲得“全國創建文明生態村先進村”和“全省文明生態村建設示範村”稱號。

海南多地採用黎語地名

體現生活變遷和發展

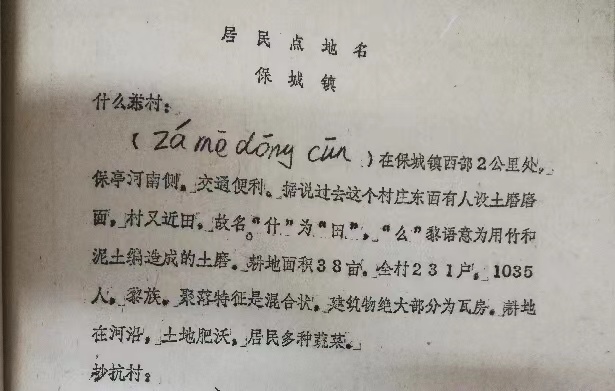

“過去什麼東村有人設土磨磨面,村莊又靠近水田,所以起了這樣的名字。”保亭史志辦相關工作人員介紹,根據《保亭黎族苗族自治縣地名志》記載,什麼東村位於保城鎮(現保亭城區)2公里,保亭河南側,該村是黎族生活聚集地,建築多為瓦房,耕地在河沿岸,土地肥沃,居民多種植蔬菜。其中,“什”是“田”的意思,“麼”為黎語意為用竹和泥土編造成的土磨。“黎族沒有漢字,只能靠語言傳承,多數地名都是使用音譯的字。”該負責人介紹,保亭有多個村莊用“什”字命名,保亭的什道、什玲、甘什等地名,都和黎族語言有關。

什麼東村的介紹。保亭史志辦供圖

地名作為特殊的語言文化現象,背後蘊含著豐富的文化內涵。廣東高校人文社科重點研究基地廣東技術師範學院民族研究所助理研究員王明坤從《廣東文化地理》地名材料中統計,黎族本地、侾、杞、美孚稱“水田”為“打”,別字有“三、什、扎、大”等,海南以“打”命名的地名有319處。

海南熱帶海洋學院中文系副教授文珍在《三亞黎語地名的文化解析》中提到,黎語地名中冠首為“大”“打”“那”“扎”“三”等都是音譯過來的“水田”,這是水稻種植的基本場所。“根據命名理據梳理黎語地名類別,最常見的是嵌入動植物名稱的黎語地名,以山石水田來命名的也較多,還有表地域情貌或敘述居住人群等豐富內容的其他類地名。”文珍長期以來從事黎族文化研究,她認為少數民族語地名是民族歷史的産物、民族文化的載體,對民族的生存環境、歷史進程和文明成果都具有鮮明的標識和見證功能。如何保護黎族語言地名並將其歷史文化內涵充分發掘與利用,是當下面臨的課題。

今 日 要 聞

MORE關 注 我 們