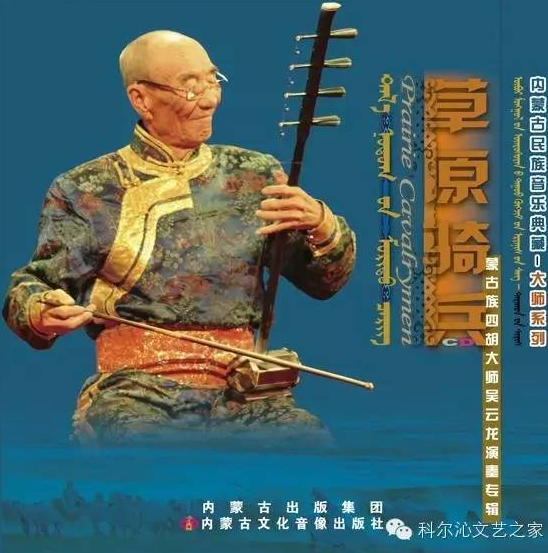

吳雲龍

吳雲龍(1935—2013年),又名官布斯楞,蒙古族四胡藝術大師、四胡演奏家、教育家、作曲家,蒙古族四胡藝術國家級代表性傳承人。是一位集傳統與現代、民間與專業為一身的蒙古四胡藝術集大成者。他不僅是一位傑出的四胡演奏家,同時在四胡音樂創作、樂器改革以及教育傳承等方面,均做出過重要貢獻。

在中國首批國家級非物質文化遺産項目蒙古四胡的傳承之地科爾沁草原上,關於蒙古四胡的傳奇故事和傳承人浩若星辰。説傳奇是因為蒙古四胡淵源古老,堪稱“胡人之琴”的代表作。圍繞這一古老而神奇的民族樂器有著太多太多的纏綿緋測、悲悲喜喜的故事,它吟唱一個民族的心靈史,追溯著一個民族的情感歷程。特別是近現代,蒙古四胡承載著蒙古族譽滿世界的文化名品“胡仁烏力格爾”“科爾沁民歌”並與之相映華光,如駿馬與草原,成就了科爾沁文化的百年輝煌。在科爾沁草原蒙古人家,幾乎家家戶戶的墻上都挂著一把四胡,有的人家甚至家陡四壁,家裏最值錢最奉若神明的就是這把飽經蒼桑的四胡了。這樣的生活習性,這樣的文化土壤,造就了數以萬計的四胡傳承人,造就了讓四胡音樂出神入化的民間藝人孫良、吳雲龍、王喇嘛、鐵寶、鐵剛、伊丹扎布。所有這些充滿神話色彩的民間藝人,個個功力非凡,很多人不識字,不識譜,卻精於心授口傳,不論獨奏、合奏,還是伴奏樣樣精到,上百首民歌曲信手拈來且各有風情,各顯風流。被譽為蒙古四胡一代宗師的孫良和科爾沁蒙古四胡大師吳雲龍堪稱蒙古四胡藝術承前啟後的大師級人物。十年前,孫良先生離世,今年年初,國家級非物質文化遺産代表性傳承人科爾沁蒙古四胡藝術大師吳雲龍也走完了他悲情如歌的一生。隨著吳雲龍的離去,蒙古四胡藝術的浩翰天空再也不會有這樣閃耀光茫的“啟明星”式的人物了。我甚至臆斷,蒙古四胡的“大師時代”已經終結。因為“大師”的出現,需要有一個“大師”生長的生活土壤、文化環境,甚至是苦難的境遇,非同尋常的人生閱歷。現在這樣安逸多元的生活,如流星般飛逝的時尚文化潮流,網路文化與外來文化的狂轟亂炸,想出一個“大師”級的民間藝人太過勉為其難了。因此,我會更加懷念孫良,更加懷念吳雲龍。記得20年前,我寫了一篇關於吳雲龍的文字《情若琴弦》。由於時日太久了,原稿翻了好長時間也沒有找到,之後求助圖書館工作人員找了好幾天才終於在原《哲裏木報》上找到。拿著20年前已經泛黃的舊報紙,讀著那篇略顯幼稚的文字,心中油然生出許多感慨,關於吳雲龍的記憶好像遙遠的琴聲,從天上飄來。我尋著那好似天音若有若無的琴聲,腦海裏吳雲龍熟悉的聲影又一次清晰起來,懷想他不暗世事的“孩子氣”,懷想他的神經質,讓我的內心苦了好一陣。吳雲龍的生活簡單又單一,70年與琴形影相吊,好像是音樂的虔誠教徒,好像就是為四胡而生。他一生有三大嗜好,拉四胡,抽旱煙,喝酒,且都是“玩兒命式”的,玩兒命地拉四胡、玩兒命地吸煙、玩兒命地喝酒。年齡大了,他的命裏就只剩下四胡了。他對四胡音樂癡迷到落下“職業病”的程度,拿起四胡手腳輕盈,十指飛歌,但在平時,如果他在全神貫注地做一件事情,你吼一聲或跺一下腳,他就會手發抖、眼發直,六神無主。他好像是一個夢遊者,守望著他音樂的夢世界。相比之下,一代宗師孫良的四胡持重、深厚,恪守傳統,吳雲龍的四胡奔放、鮮活,更富內心的靈動。他在四胡音樂創作方面無人企及。經典四胡名曲《牧馬青年》《草原騎兵》《春到科爾沁》都出自吳雲龍之手。

吳雲龍演奏四胡真是把情用到了極至。舞臺上的吳雲龍好像每一根神經都附和著琴弦上的音符,他的身心全部被音樂溶化了,他那枯瘦的身軀包括骨胳都散發著悠悠琴音。他的人生也像他的四胡音樂一樣,熱情、悲愴、真實、盪氣迴腸。他演出從來不計較場面,就是一個人,他也要投入到好像面對千萬觀眾。身體好的時候,他經常拿起四胡到公園和那些“草根”們自娛自樂,還手把手地教那些公園“藝術迷”們。近幾年,吳雲龍的眼睛幾乎失明瞭,演出的時候,弟子們把他扶到舞臺,只要上了臺,指尖觸到了琴弦,神曲般的美妙琴音就會應聲盪漾。對待演出,他比所有的弟子們都認真,再熟悉不過的曲子,他也要反反覆復地練。一個音符一個音符地琢磨,雖然行動不便,但一聽説有演出,就像孩子過節一樣高興。他最後一次參加演出是在他去世的半年之前,在成立通遼市非物質文化遺産保護中心揭牌儀式上,雖然人消瘦了許多,但依然神情飽滿地為大家演奏了兩首樂曲。在他身體還算硬朗的時候,每次見到他,他都會開玩笑説:“你們可快點把我的這點東西歸攏好了,説不定哪天我就把這些東西拿到另外一個世界去了。”吳雲龍是一個透明的人,透明得可愛又有些可笑。他最不會説謊,只要一説謊就會“露怯”。記得2009年,我們搞了一次“科爾沁民歌名家演唱會”,邀請吳雲龍攜弟子演奏民歌名曲,有一天,吳雲龍在幾個弟子的陪同下找到我的辦公室,説晚會上他們幾個人用新研製的“玉石四胡”演奏,當時我就猜出是其製作人想用吳雲龍名望為新品鍍金,想通過這次演出為玉石四胡揚名。玉石四胡是剛研製出來的“試驗品”,音質音色還不夠穩定,大師拿這種類似“工藝品”的四胡登上央視這個大舞臺展示蒙古四胡藝術的最高水準,當然不妥。據此,我沒有同意吳雲龍的要求。我問他:“吳老師,您是四胡藝術大師,玉石四胡能達到木質四胡的音色音質嗎?”當時,吳雲龍嘴上説能,但表情和眼神讓人一眼就看出他心虛。事後,他不止一次跟我解釋説,玉石製作者是他的學生,還送他一把玉石四胡,托咐他這麼説的,我告訴他,學生製作玉石四胡當然首先要送給老師鑒賞指點,況且,不經過您的點頭,誰也不會認這玩兒藝的。所以,咱們不當這個“託兒”,老先生略顯拘促地笑了,一個勁兒地説“對,對”。

吳雲龍是“一根筋”,但他又有大智慧,一根筋加四根琴弦,就是吳雲龍的人生經絡,就是他的大師圖譜。他的生活境遇,藝術追求和二胡大師盲人阿柄、劉天華有很多相像之處。他們的生活方式簡單又單一,他們的寂寞多於榮耀,平日裏鮮有大師光環,天籟般的音樂也是只見其聲不見其人。我甚至覺得,當藝術完全佔據人的精神世界之後,他人生坐標就像一把琴,生命的體驗是苦澀的,只是他們自己從來不覺得。就好像弓與弦在磨擦、碰撞、美妙的音樂是用身心煎熬出來的,是生命的深情歌唱,名利的誘惑在他們身上已經沒有了棲身之所。吳雲龍七歲學習演奏四胡,在民間有著音樂神童的美名。“偽滿州國時期”日本人曾想把他送到日本,欲把吳雲龍培養成為“天皇”的御用藝人。新中國成立後,這位少年天才幸運地被選進了專業藝術表演團體,從藝60多年,吳雲龍與孫良攜手把蒙古四胡從胡仁烏力格爾、科爾沁民歌伴奏樂器打造成蒙古器樂藝術的中流砥柱。其間,吳雲龍先生除了在四胡演奏上自成風格體系之外,畢其一生,完成了蒙古四胡的兩項具有劃時代意義的工作。其一,創作完成了大量蒙古四胡音樂作品。2007年,在通遼市舉辦的首屆中國科爾沁蒙古四胡藝術節上,推出“吳雲龍作品演奏會”,集中呈現了他的經典四胡音樂,如夢如幻蒼茫遼闊的華彩樂章,令出席活動的學者、藝術家為之動容,驚嘆不已,唏噓不已。2010年舉辦了蒙古四胡名家名曲演奏會,我們又驚呀地發現,蒙古四胡名曲基本都是吳雲龍創作或改編的,可以這樣説,吳雲龍四胡音樂的高度就是蒙古四胡音樂的高度。其二,編寫出了中國第一部蒙古四胡教程和演奏技法的範本式教材,培養了一大批蒙古四胡音樂藝術人才。今天,當我們緬懷這位一輩子用指尖和心靈訴説草原的老者時,心生無限悲憫。他留下了很多具有珍貴文化價值的藝術作品,演奏了大量的經典音樂作品,我們還沒來得及做一個系統的整理,除了四胡,他還有著超人的表演和模倣能力,跳查瑪舞、博舞,我們沒有留下影像資料,他留下的用盡一生蒐集整理的一套完整的科爾沁博舞音樂,我們還沒有正式整理出版。吳雲龍走了,他的一生命若琴弦,蒙古四胡就是他全部生命。在懷念他的日子裏,我時常打開車載音響,聆聽他的傳世四胡名曲,也會很自然想起他的天真可愛,他的執拗和清苦。有一首老歌《懷念戰友》是這樣唱的:“當我離開他的時候,好像那都塔爾斷了琴弦”。蒙古四胡大師吳雲龍離開了我們,我們的四胡也斷了琴弦,“瓜秧斷了,哈蜜瓜依然香甜,琴弦斷了,琴師還會回來。”每當想起吳雲龍,想到蒙古四胡,這首著名音樂家雷振邦創作的塔吉克老歌就會尤在耳畔,我想説我想問,蒙古四胡的琴弦斷了,琴師還會回來嗎?繼孫良、吳雲龍之後,誰又是命若琴弦的琴師呢?

本文作者

蘇日塔拉圖

蘇日塔拉圖著名詞作家、劇作家、散文家,通遼市文化新聞出版廣電局副局長,主要作品有:《科爾沁歷史文化長廊》總設計、總撰稿,歌曲專輯《蔚藍的風》,歌賦集《蒙古盛裝》,舞劇《天上的風》等。曾獲自治區“五個一工程”獎,自治區政府藝術創作“薩日納”獎,創作歌詞三百多首。