新重慶>

要聞

最近,重慶文藝界喜訊連連,捷報頻傳!文華大獎、群星獎、牡丹獎、山花獎……重慶文藝界“博觀而約取,厚積而薄發”,把一個個中國文藝“天花板”級大獎收入囊中。重慶,是怎樣做到的?

捷報頻傳

中國舞臺颳起強勁巴渝風

9月15日晚,河北雄安新區,星光璀璨。第十三屆中國藝術節在此落下帷幕。

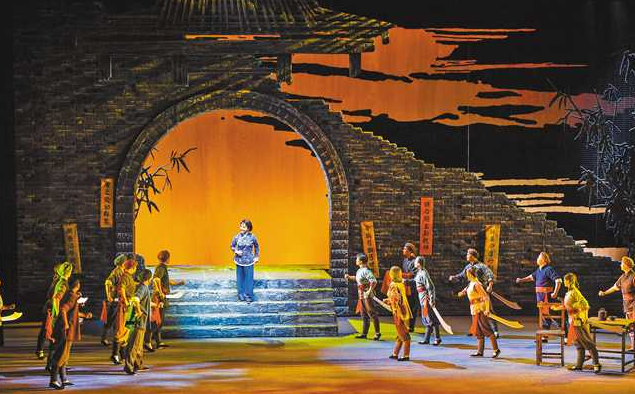

“獲得文華大獎的有:川劇《江姐》……”閉幕式上,第十七屆文華獎在萬眾矚目中揭曉。台下群情激奮,掌聲雷動。

“太難了,好在功夫不負有心人!”川劇《江姐》主演、中國戲劇家協會副主席、重慶市文聯主席、重慶市川劇院院長沈鐵梅眼裏泛起淚光。

文華獎是文化和旅遊部設立的國家舞臺藝術政府獎,堪稱“中國舞臺藝術的天花板”,設有文華大獎和文華編劇獎、文華導演獎、文華表演獎等單項獎。自1991年第一屆評選以來,至今已舉辦十七屆。

從2016年起,文華獎進行了大瘦身,本屆文華大獎獲獎作品僅15部,卻有來自全國各省區市和中直院團的58部作品參評。而回望上一屆獲獎作品,《永不消逝的電波》《天路》《草原英雄小姐妹》……無一不是家喻戶曉的“大爆款”。在激烈競爭中脫穎而出的《江姐》終獲大獎,可謂眾望所歸,來之不易——重慶上一次獲得這一殊榮,還是22年前由川劇《金子》奪得。

一枝獨秀不是春。當重慶文藝人還沉浸在獲得文華大獎的喜悅中時,一份份高含金量的捷報從四面八方傳來:重慶青年合唱團憑藉演唱作品《憶秦娥·婁山關》和原創合唱作品《川江暢想》,榮獲第十九屆群星獎(群眾合唱團隊門類);重慶市曲藝團青年演員李佳憑藉作品四川揚琴《血寫春秋》,斬獲第十二屆中國曲藝牡丹獎表演獎;銅梁區文化館創編的龍舞《銅梁焰火龍》,獲得第十五屆中國民間文藝山花獎;重慶歌舞團原創舞劇《絕對考驗》,入圍第十三屆中國舞蹈荷花獎終評作品名單……

近來的重慶文藝,正可謂百花齊放春滿園,呈現出一派生機勃勃的繁榮之象。

守正創新

讓戲曲有電影大片即視感

這些斬獲大獎的重慶文藝作品,為何能大放異彩?

以川劇《江姐》為例。上海戲劇學院教授、博士生導師熊源偉的評價是:川劇《江姐》從戲曲美學的原點出發,從戲曲的寫意性、程式化的本體出發,做出了可圈可點的努力,體現了難能可貴的創作自覺,為戲曲現代題材的創作積累了經驗。

取材于小説《紅岩》,由著名劇作家、詞作家閻肅擔任編劇的《江姐》,早在1964年就被搬上舞臺,此後數十年裏,全國各地不少劇種都對其進行了大量移植改編,特色各異。

川劇《江姐》沒有在創作上“躺平”、拾人牙慧,落入“話劇加唱”的窠臼,而是知難而上,在現代題材戲曲化的道路上進行了大膽追求、大膽實踐、大膽創造、大膽突破。

比如,繡紅旗是《江姐》劇中膾炙人口的片段。川劇《江姐》的處理是,從舞臺深處牽出一根長長的黃綢,同樣是“飛針走線”的虛擬動作和造型畫面,不同的是,江姐和獄友們牽著黃綢歌舞,以天地作“紅旗”,以“黃綢”為絲線,最後定格為黃綢折成的一顆五角“金星”。這樣以“線”代“旗”,領異標新,展現了一種寫意的、詩化的藝術處理形式。

又比如,在以往的《江姐》版本中,江姐受刑為暗場處理。川劇《江姐》則發揮戲曲程式化、假定性的特長,10名看守張開鐵鏈,將江姐縱橫交錯圍在中間,把江姐受刑明場處理,突出江姐巍然挺立的視覺形象。且鐵鏈交錯,讓畫面更飽滿,變化更豐富,震撼力也更加強烈,創造出源於戲曲本體的舞臺語言。

此外,川劇《江姐》從劇情編排、唱腔設計、譜曲配器上也進行了獨立創作。藝術化、情感化、合理化地融入“獄中八條”,賦予了作品新的時代價值。用最具川劇特色的高腔作為全劇音樂的主體,配以小型民族管弦樂隊伴奏,保持了川劇高腔“幫、打、唱”的特點,對“紅梅讚”進行了戲曲化、川劇化改編和設計,創新植入了川劇《白蛇傳》中的托舉等高難度動作,彰顯了川劇與紅岩故事天然契合的在地性。

所有這一系列的藝術實踐與創新,讓川劇《江姐》迸發出強勁的生命力。“藝術創新,需要有深刻的現實洞悉力和寬廣的歷史感,從而突破自我的拘囿。”沈鐵梅認為,創新還需要胸懷和創意對接,只有抱定“我們的征途是星辰大海”的胸懷和情懷,才能“籠天地于形內,挫萬物于筆端”,奉獻出創意無限的好作品。

不少觀眾在觀看《江姐》後感嘆,看川劇竟然也看出了電影大片的即視感,特別是創造性地運用傳統戲曲形式,探索了其當代審美表達方式,成為守正創新、寓教于樂,開拓文藝新境界的時代精品。

植根巴渝

創作更多重慶味時代精品

從重慶這波斬獲的文藝大獎中不難發現,獲獎作品無一例外植根于巴渝“文化場”。

獲得中國曲藝牡丹獎的重慶市曲藝團演員李佳,畢業于重慶藝術學校曲藝班,師承四川揚琴國家級傳承人陳再碧、葉吉淑,演唱過《寶玉哭靈》《伯牙碎琴》《香蓮闖宮》《長城新謠》《闖夔門》等優秀曲目。

她本次參賽作品四川揚琴《血寫春秋》,講述的是革命先驅楊闇公在重慶佛圖關英勇就義的故事。“為準確把握楊闇公人物性格,我多次前往楊闇公舊居、陳列館等地采風,深入了解楊闇公烈士的生平事跡,感受革命英烈的偉大人格,以及為革命事業寧死不屈的崇高精神和鐵骨錚錚的英雄氣概。這賦予了我靈感,讓我更加準確地把握到作品的脈搏。”李佳説。

獲得群星獎的重慶青年合唱團,演唱了《憶秦娥·婁山關》《川江暢想》兩首作品。其中,《憶秦娥·婁山關》是組委會規定曲目之一,《川江暢想》則是該合唱團的原創。

《川江暢想》從極具地域特色的峽江風情入手,以多段體音樂曲式結構,創造性地轉化了“川江號子”,並利用富有變化的和聲,描繪出長江沿岸壯闊景色,唱響長江生態環境保護的主題,既接地氣、貼近生活,又有歷史厚重感,讓作品的創新性、時代性、藝術性俱佳。

摘得山花獎的龍舞《銅梁焰火龍》,以“大蠕龍”為基礎,採用“二龍戲珠”的結構和套路,展示了“火龍”的激烈火爆和“競技龍”的高難度特技,並植入變臉、吐火、火把舞等絕活,強化了巴渝文化屬性,將國家級非遺項目——銅梁龍舞精湛的技藝性、濃郁的民俗性、鮮明的地域性、超高的觀賞性展現得淋漓盡致。

目前已入圍第十三屆荷花獎終評的舞劇《絕對考驗》,以紅岩英烈張露萍為人物原型,從個體的、生命的、女性的角度切入,糅合現代、民族、街舞、國標等藝術形式,生動塑造了一個在孤獨絕境下閃耀人性光輝和信仰力量的舞臺藝術形象,實現了紅色題材的創造性轉化和發展。

凡是民族的,就是世界的。這些獲獎作品厚植巴渝,從中汲取豐厚養分,既講時代精神,也講藝術品質,同時兼顧觀賞效果,用昂揚的旋律、生動的筆觸、精湛的藝術講述重慶故事,以堅定的文化自信,弘揚“行千里·致廣大”的人文精神。這,便是它們能在全國舞臺上大放異彩的關鍵所在。

夯實土壤

重慶必定能鑄就文藝高峰

文藝是時代前進的號角。沒有文化的繁榮,就沒有城市的興盛;沒有文化的豐富,就沒有生活的豐盈。

好的土壤,才能生出精品之花。

一方面,重慶作為人文薈萃、底蘊厚重的歷史文化名城,“長嘉匯”源遠流長,“三峽魂”雄闊壯美,“武陵風”絢麗多彩,歷史久遠的巴渝文化、享譽世界的三峽文化、可歌可泣的抗戰文化、彪炳史冊的革命文化、獨具特色的統戰文化、感天動地的移民文化,為廣大文藝工作者創造性轉化、創新性發展提供了豐沛的素材。

另一方面,近年來,重慶進一步推進國有文藝院團改革發展,激活文藝的一池春水,包括建立健全扶持優秀劇本創作的長效機制、促進劇目生産表演的有效機制、鼓勵演職員多演出的激勵機制、佈局合理的劇場供應機制、國有文藝院團雙效統一的體制機制等。同時,按照“主客共用、近悅遠來”的發展理念,利用山城獨特的摩天大樓、防空洞、兩江遊船、山城步道等,大力打造新型演藝空間,形成天上、地下、水上和岸上多維立體、藝術門類齊全、特色鮮明的國際化都市演藝聚集區,授牌了一批演藝新空間,讓市民和遊客從文藝的角度感受“行千里·致廣大”的內涵和價值。

市第六次黨代會報告更是明確提出,要增強文化自覺,堅定文化自信,弘揚“行千里·致廣大”的人文精神,以文鑄魂、以文化人,為重慶改革發展提供強大的價值引導力、文化凝聚力、精神推動力。

令人期待的是,第十四屆中國藝術節將於2025年9月在川渝舉辦,屆時將舉行第十八屆文華獎評獎、第二十屆群星獎評獎,以及美術、書法篆刻、攝影展覽和演出交易、巡演、論壇、文化惠民、校園行等一系列活動。

演出多了、市場有了、舞臺大了……重慶,需要文藝高峰,也必定能鑄就文藝高峰!(韓毅)