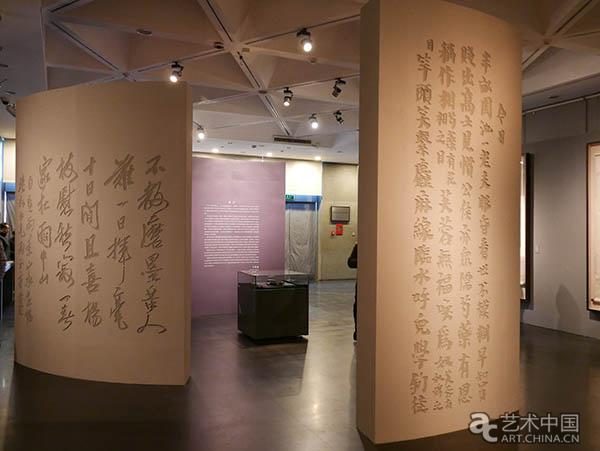

展覽現場

2017年12月22日下午,“我生無田食破硯——齊白石筆下的書法意蘊之二”專題展在北京畫院美術館正式面向公眾開放,此次展覽由北京畫院聯合遼寧省博物館、湖南省博物館、首都博物館、重慶中國三峽博物館以及中央美術學院美術館共同主辦,將國內六家重要齊白石收藏機構的六十余件套精品匯聚一堂。展覽策展人薛良表示,相比于之前北京畫院自藏的齊白石書法作品展,此次展覽之所以面向全國徵集展品,就是要解決齊白石書法“從哪來”的問題。為觀眾了解、欣賞齊白石書法藝術的發展流變提供了一次絕佳的機會。

展墻上通過淺浮雕的形式錶現出齊白石具有代表性的三種書體

“我生無田食破硯”源自古代文人蘇東坡的詩句,清代篆刻名家黃易曾以此句治印。齊白石習篆刻初期,曾專門臨刻過黃易的這方印章。這句印語雖是齊白石早年倣刻的無心之舉,但是在後人看來卻成為他一生藝術生涯最真實的寫照。他生於湖南湘潭的窮苦人家,祖上只有幾畝薄田,為糊口學木工雕花。卻愛書畫,幸遇恩師胡沁園,得篆刻法,又走上藝術這條收入不穩定的道路,以賣畫為生。曾一度入不敷出,前半生甚是艱苦。

展覽按照齊白石的書法藝術脈絡,按時間順序分成四大板塊,分別用白石老人作品中的詩句命名:第一部分內容講述了他早年書法面貌的産生原因及其師承;第二部分展示了他在前往北京生活後書法藝術上的獨創;第三部分以他在賣畫過程中所寫的潤格和門條組成,展現他的性情和民族大義;第四部分是他在晚年的書法和詩詞特點,與和平年代相呼應。

“日洗硯池揮宿墨”: 臨古摹今

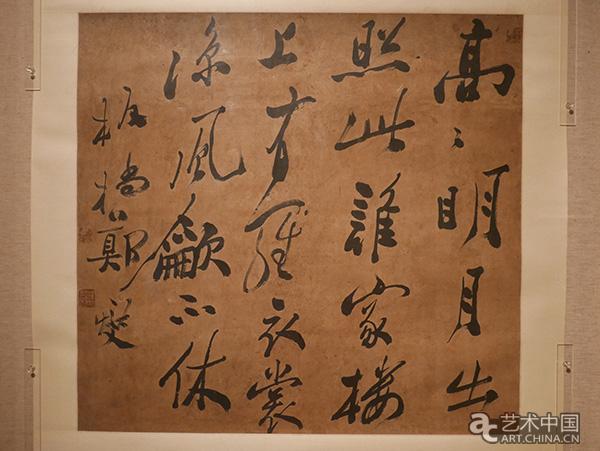

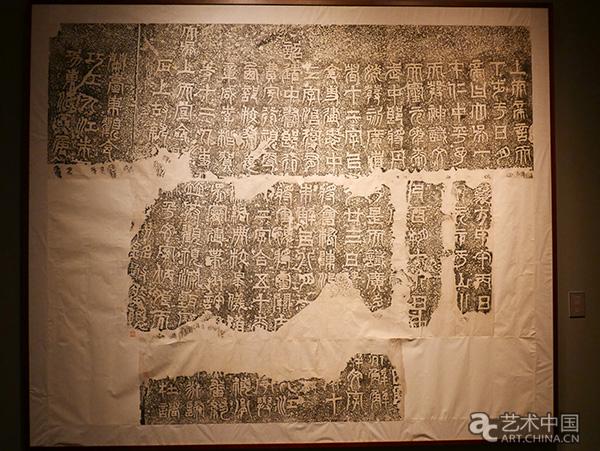

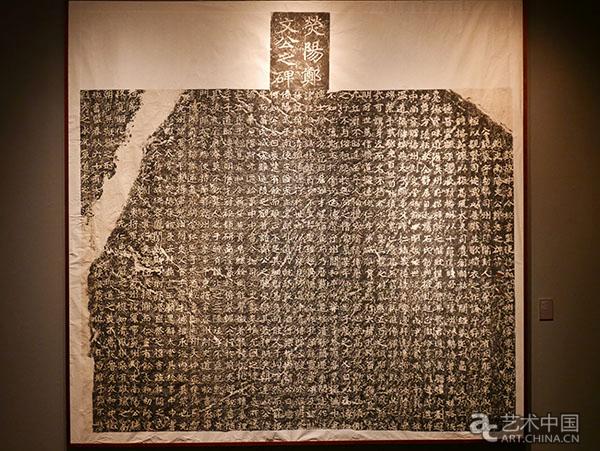

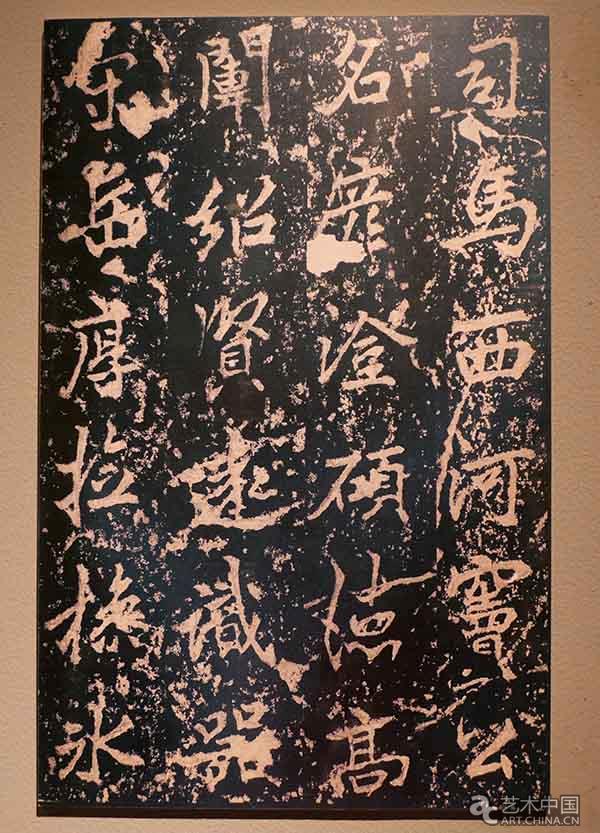

這一部分有一些齊白石作品以外的書畫碑帖作為旁證。展覽開端,鄭板橋的《行書五言詩》和吳昌碩的《墨竹》意在表明齊白石早期書法所受的影響。展覽現場展出了影響齊白石書法和篆刻演變的兩個碑帖——《天發神讖碑》和《熒陽鄭文公之碑》的拓片,都來自李苦禪先生的舊藏 。展廳中央是齊白石臨摹金農的《水族四條屏》,而金農的八開《花卉冊頁》分列兩邊,相互映襯。展覽中還陳列了齊白石收藏的當年來自學生李可染的拓本,他獨愛陳摶的這一幅,從中便刻看出白石老人的書法審美取向。

《行書五言詩》 鄭板橋 64.5cm×69cm 清代 軸 北京畫院藏

《天發神讖碑》 74cm×229cm 無年款 鏡片 李苦禪先生舊藏

《熒陽鄭文公之碑》(帶碑頭)29.5cm×252cm 無年款 鏡片 李苦禪先生舊藏

《花卉冊頁》金農 25cm×32cm×8 清代 紙本設色冊頁

《水族四條屏之遊鴨圖魚圖》(局部) 齊白石 174.5cm×17.5cm 遼寧省博物館藏

明拓字橫幅 陳摶 31cm×301cm 無年款 北京畫院藏

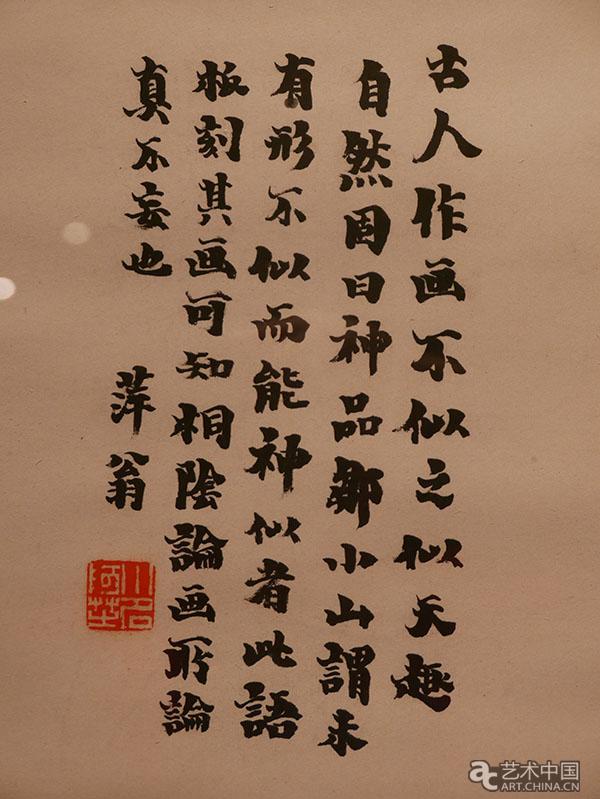

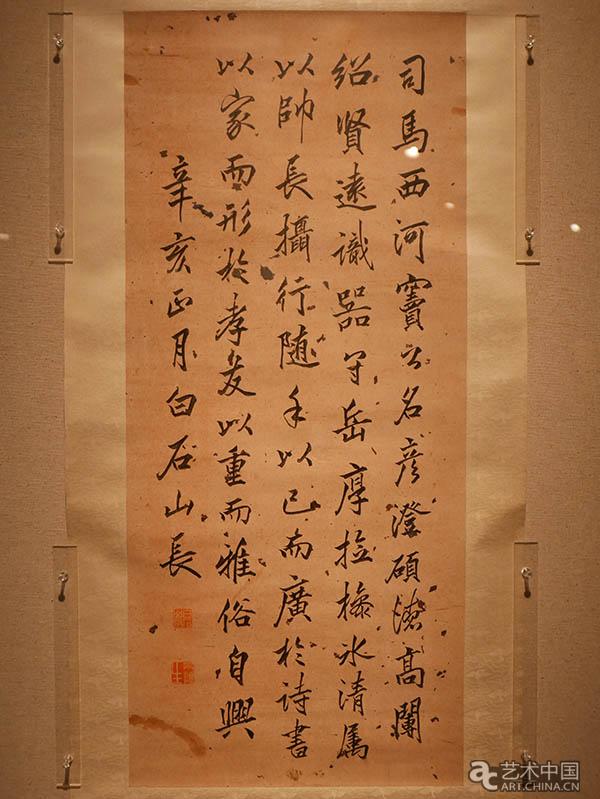

四十歲之前,齊白石主要學何紹基,李北海的行書,晚年學碑。金農的楷書多用於謄寫他的日記。齊白石早年書法從館閣體入手,正式拜入胡沁園師門後,才在老師的影響下臨習清代湘籍書家何紹基一體。隨著遠遊眼界的開拓和“衰年變法”期間畫風的轉變,齊白石陸續從金農的抄經體楷書、李北海行書、漢碑篆書以及海派名家翰墨中汲取影響,逐漸走出一條“先與古人合,再與古人離”的藝術道路,最終形成獨具個人風貌的書體。

何紹基(1799-1873),字子貞,書法家,詩人,出身書香門第,道光十六年進士,曾管理四川學政。清代碑學勃興,他的字既有北碑沉鬱雄強的力感,又有南帖瀟灑飛動的神采,他的書學創新對後世書壇以及湖湘文化均産生了深遠影響。李邕(678~747),唐代書法家,又稱李北海,字泰和。曾任戶部員外郎、括州刺史等職。李邕為行書碑法大家,書法風格奇偉倜儻,《宣和書譜》説:“邕精於翰墨,行草之名由著。初學右將軍行法,既得其妙,乃復擺脫舊習,筆力一新。”傳世碑刻有《麓山寺碑》、《李思訓碑》等。

致胡沁園信札冊(局部) 齊白石 25.5cm×18cm 1923年 冊頁 遼寧省博物館藏

行書《麓山寺碑》軸 齊白石 79cm×34.5cm 1911年 軸 中央美術學院美術館藏

唐李邕書麓山寺碑碑陽 複製品

“刪去臨摹手一雙”:膽敢獨造

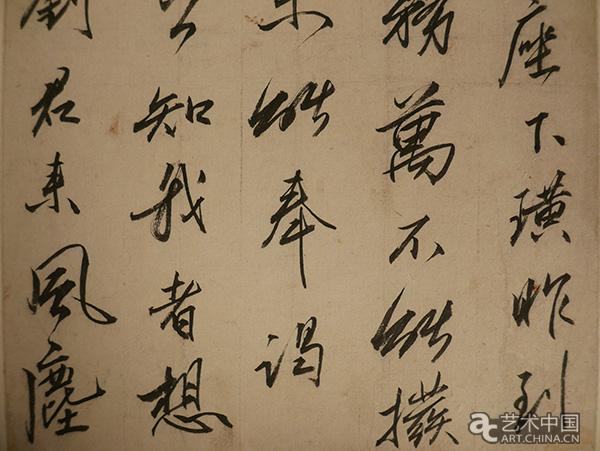

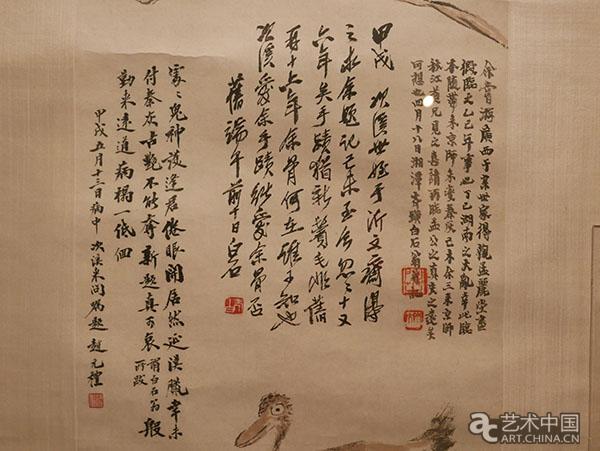

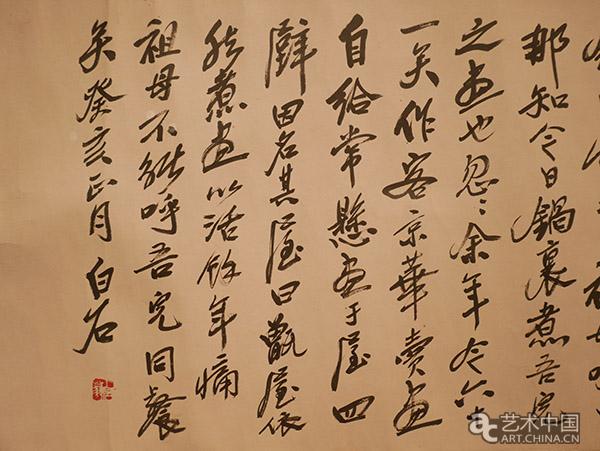

在齊白石臨孟麗堂《芙蓉鴨子》的作品中出現了三種書體,但新的書法面貌已經開始顯現了。此畫作于1919年(55歲),這一時期他因軍閥混戰背井離鄉到京城避難定居下來。也正是在這一時期,他遇見了改變他藝術生涯的陳師曾,開始了“衰年變法”一改傳統文人畫的冷逸。與新畫風相配,他在行書,篆書上也進行了改進,走出了一條“先與古人合,後與古人離”的道路。從本次展覽最具溫情和代表性的一組展品《甑屋》中便可見。《甑屋》有兩件,一件是非正式的手稿(遼寧博物館藏),另一件是經謄寫的正式作品(北京畫院藏)。甑,是中國古代的蒸食用具,齊白石寓意自己賣字畫所得可換柴米養家糊口,故為畫室起名為“甑屋”。該作品作于1923年(59歲),內容大致為: “余童子時喜寫字,祖母嘗太息曰:汝好學,惜生來時走錯了人家。俗雲:三日風,四日雨,那見文章鍋裏煮。明朝無米,吾兒奈何?及廿余歲時,嘗得作畫錢買柴米,祖母笑曰:那知今日鍋裏煮吾兒之畫也。……依然煮畫以活餘年。痛祖母不能呼吾兒同餐矣。”當他抱著“餓死京華,公等勿憐”的決心進行自己的藝術探索時,1921年,他的作品在第二屆中日繪畫聯展上獲得了廣泛影響,均被售出,這時又回想起曾擔憂過他卻已不在的祖母,看來,用自己的成績來告慰她,還是有些晚了。

臨孟麗堂《芙蓉鴨子》之二 齊白石 101cm×34cm1919年 軸 北京畫院

臨孟麗堂《芙蓉鴨子》之二(局部)

行書 題畫詩之二 齊白石 31cm×33cm 1924年 冊頁 北京畫院藏

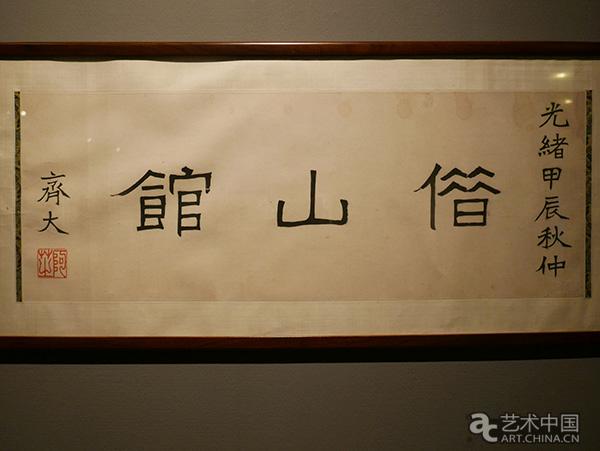

《借山館》齊白石 32.5cm×89cm 1904年 軸心 北京畫院藏

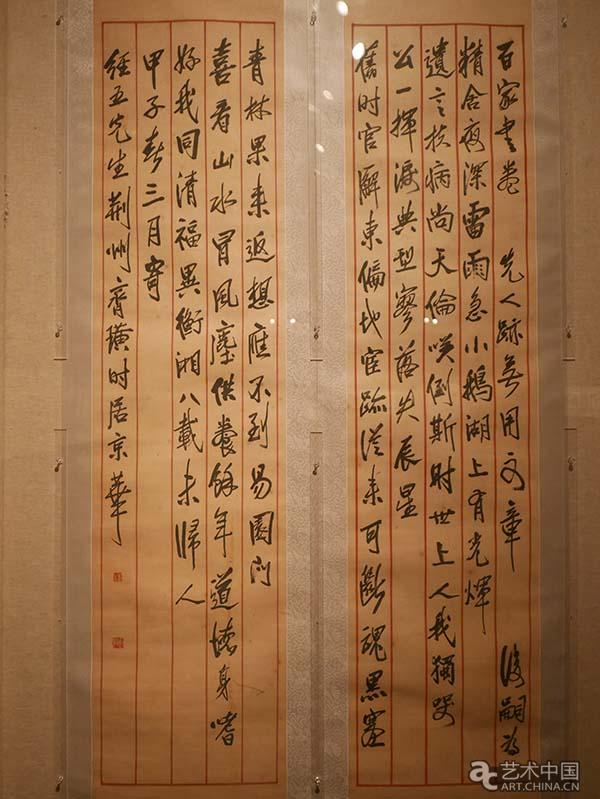

行書 寄經五詩四首 齊白石 130.5cm×31cm 1924年 鏡心 北京畫院藏

甑屋 齊白石 53.5cm×101cm 1923年 遼寧省博物館藏

甑屋 齊白石 31.5cm×129cm 1923年 手卷(局部)北京畫院藏

甑屋 齊白石 31.5cm×129cm 1923年 手卷(局部)北京畫院藏

馬文忠公語 齊白石 135cm×37.5cm 1937年 軸 北京畫院藏

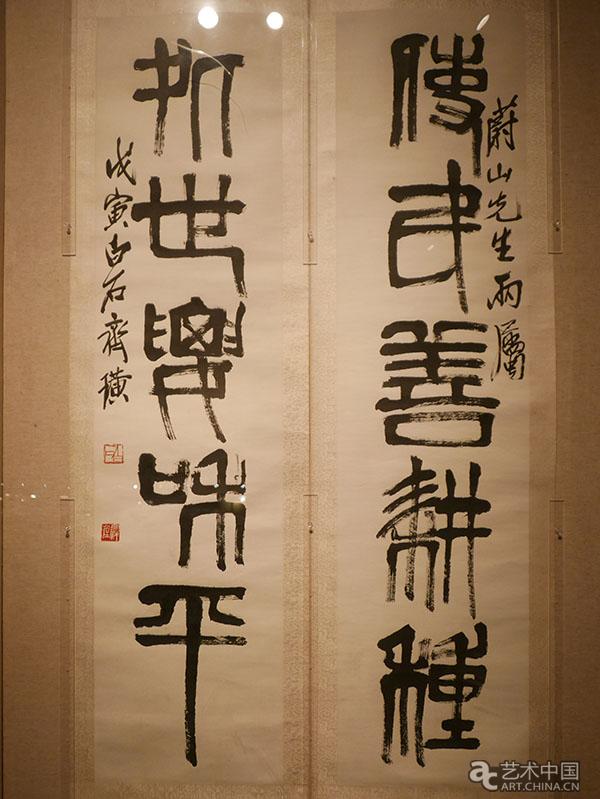

贈關蔚山五言聯 齊白石 135.5cm×33cm 1938年 軸 北京畫院藏

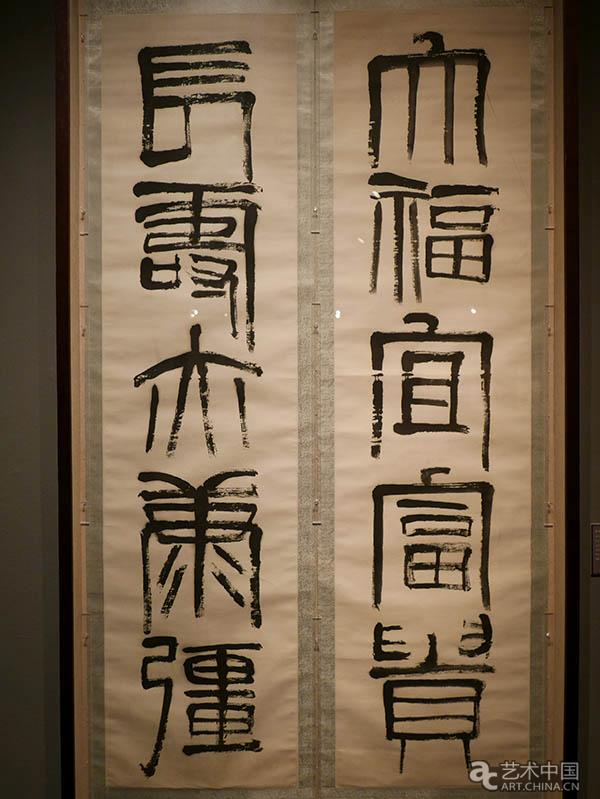

篆書 四言聯 齊白石 115cm×34cm 1950年 軸 北京畫院藏

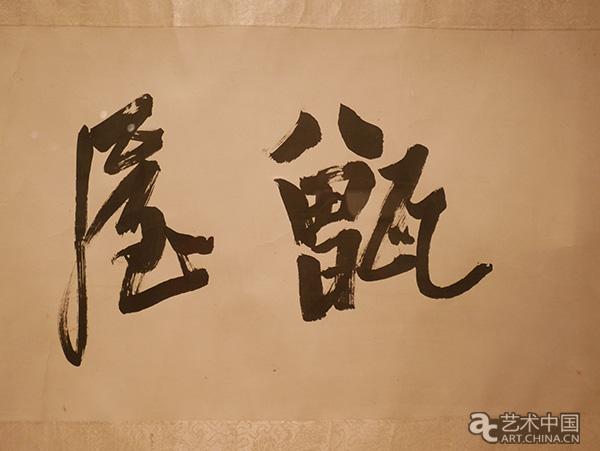

《中國長沙湘潭人也》墨稿 齊白石 北京畫院藏

齊白石曾用過的畫具

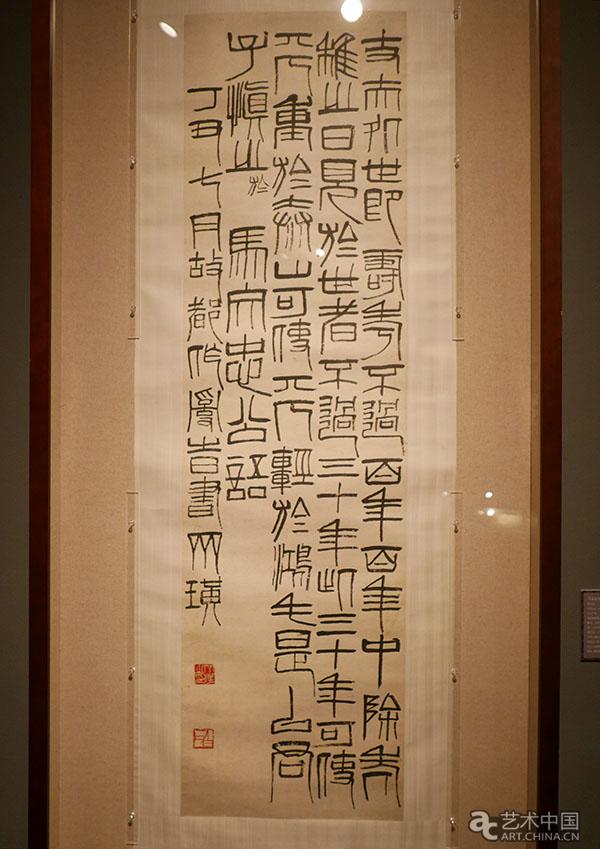

齊白石“力能扛鼎”的篆書一方面“書從印入”另一方面,主要取法自三國時期的《天發神讖碑》和漢代的《祀三公山碑》,他獨愛那些奇絕冷僻,但又帶有剛健之氣的書法形式。同時他把自己對詩詞的努力融入到大幅篆書對聯的創作中,文字多具有美好的寓意。他又把書法的形式美強化,為追求整體與局部的和諧,會對字形做改動。

“眼昏看世不模糊”:直抒己意

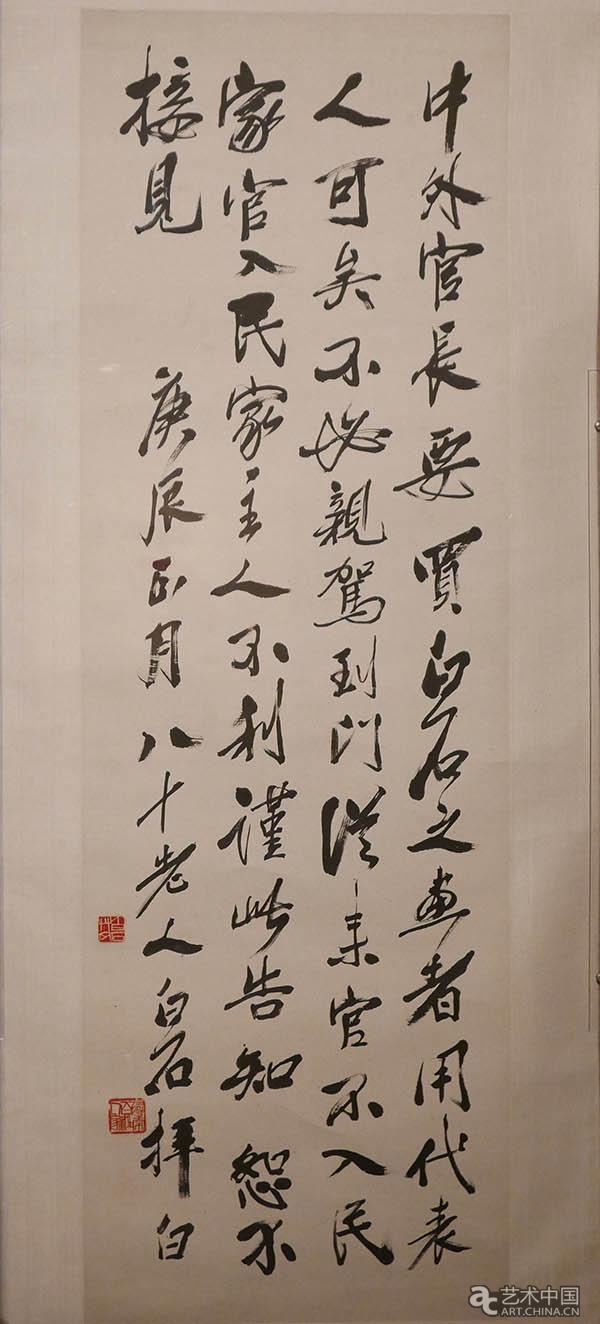

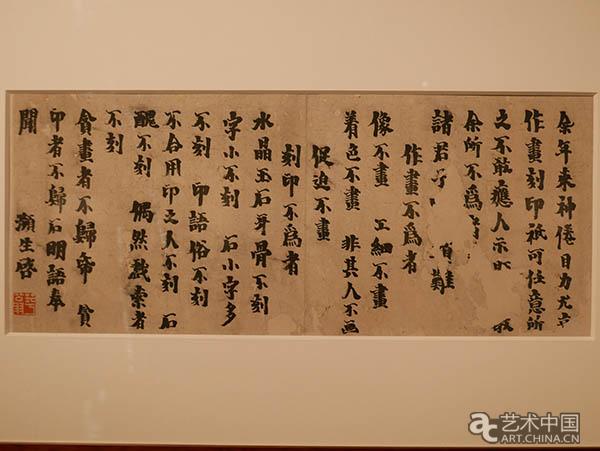

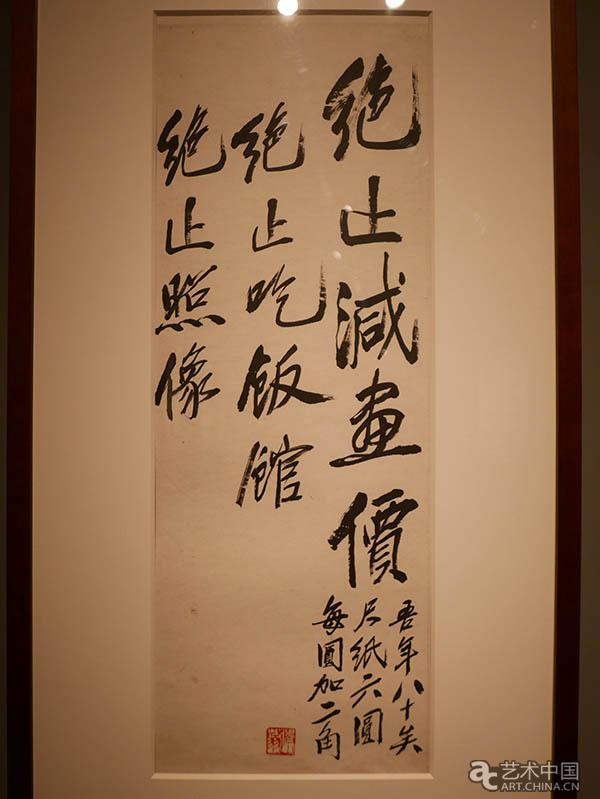

“不模糊”有兩層含義。一方面在抗日戰爭時期,面對外國侵略者和漢奸的索畫和騷擾,他稱病幽居,閉門謝客。展出的書法作品中有一啟事:“中外官長要買白石之畫者,用代表人可矣,不必親自駕到門。從來官不入民家,官入民家,主人不利。僅此告知,恕不接見”。另一層含義則是他摒棄了舊文人人恥于言利的風氣,在商品社會中更顯得實際,更富有煙火氣,真性情。這部分展出的門條,潤格,告白等屬非正式作品,有更張揚的情緒和偶發融入其間,運筆更加灑脫自如,産生更強的藝術張力。

啟事 齊白石 117.5cm×38cm 1940年 北京畫院藏

庚午直白 齊白石 72cm×25cm 1930年 北京畫院藏

作畫刻印啟事 26.5cm×69cm 無年款 遼寧省博物館藏

門條 齊白石 72.5cm×26.5cm 1940年 遼寧省博物館藏

“已卜餘年見太平”:創變不息

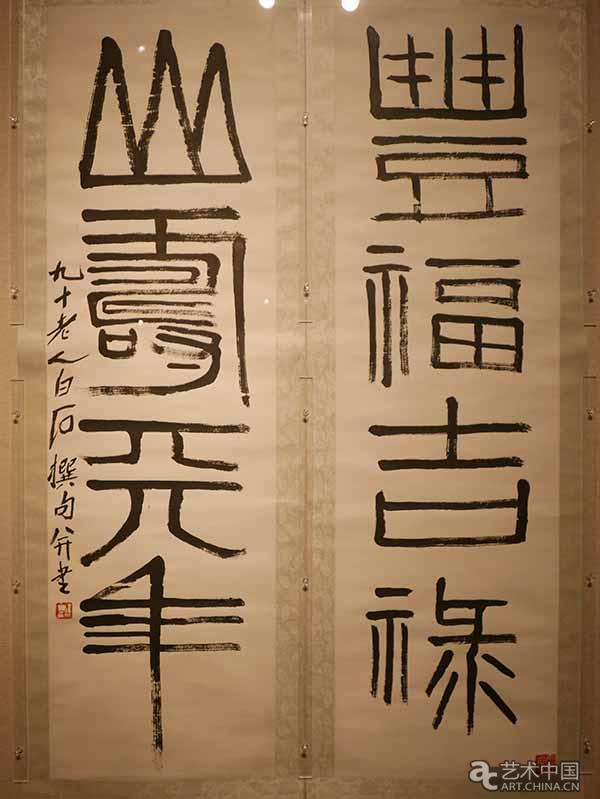

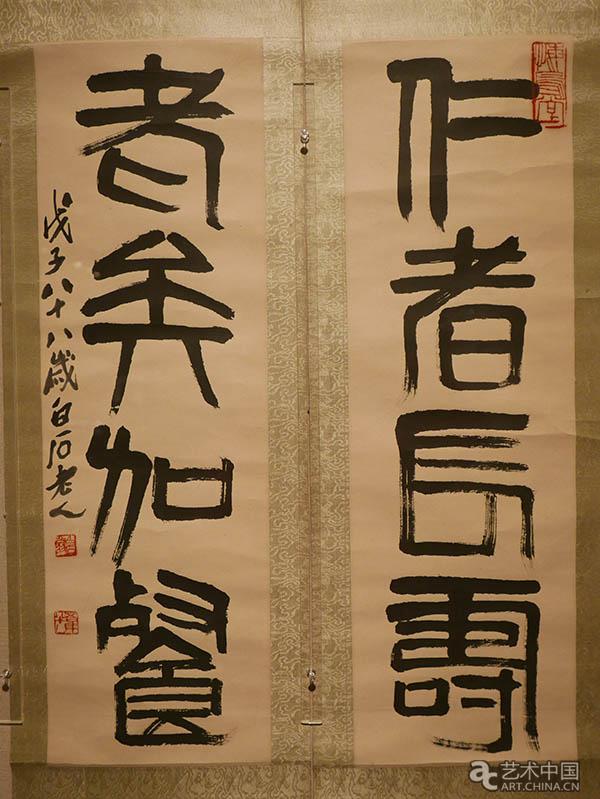

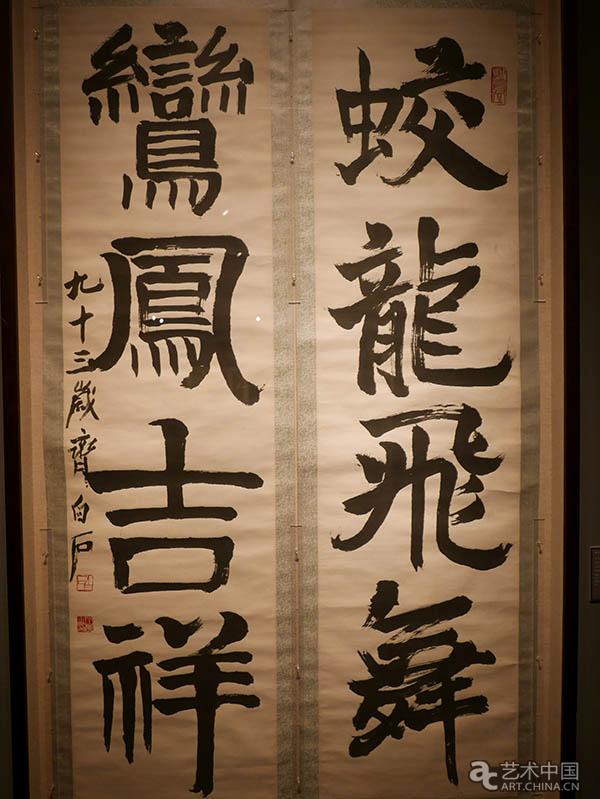

“已卜餘年見太平”是陸游的詩句,不止一次出現在他的作品中,寄託了他對和平的嚮往。齊白石一生漂泊 ,歷經戰亂不得安定,終於在晚年迎來了和平。在這一部分的作品裏,他用巨大的對聯既表達了對新社會的讚頌,對老年福壽的願望,又抒發了人生感慨。晚年齊白石的藝術仍然不斷開拓進取,各種書體的概念被淡化,楷、篆、隸、行書有融合的趨勢。隨著年齡的積累,他的手,筆和紙已經高度融合,厚積薄發,在有意無意之間創造出滄桑的境界。

篆書四言聯 68cm×21cm×2 1948年 中央美術學院美術館藏

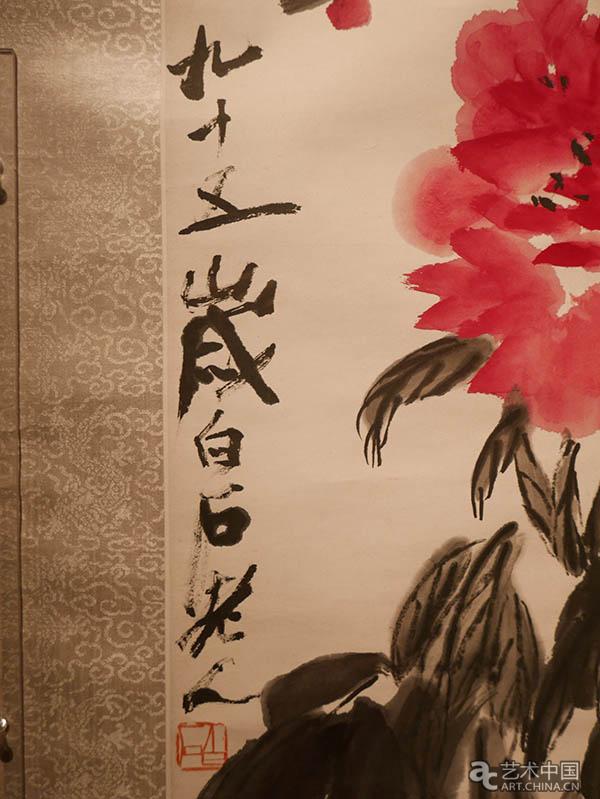

篆書 四言聯(兩側) 齊白石 134cm×33cm 1951年 軸 北京畫院藏 牡丹(中)齊白石103.5cm×34cm 1955年 軸 北京畫院藏

牡丹 (局部)

楷書 四言聯 齊白石 167cm×43cm 1953年 軸 北京畫院藏

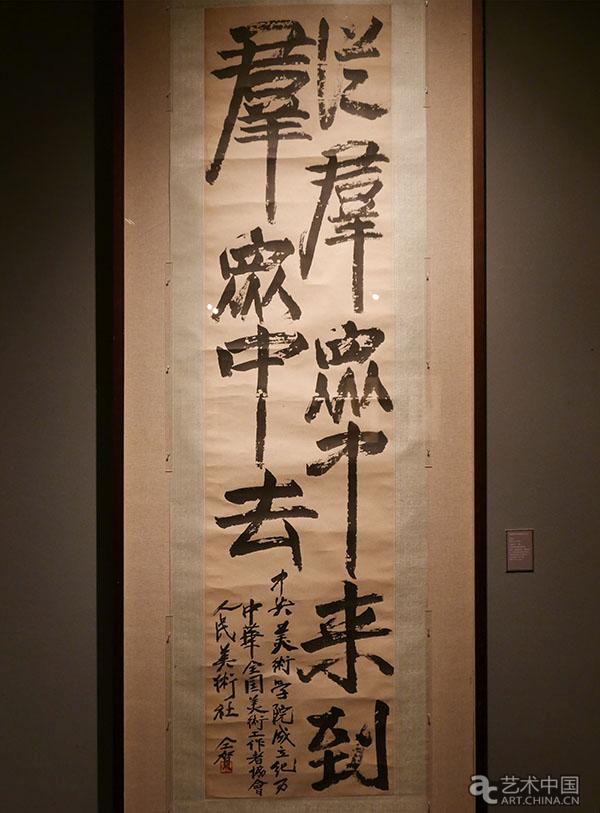

從群眾中來到群眾中去 齊白石 227cm×54cm 1950年 軸 中央美術學院美術館藏

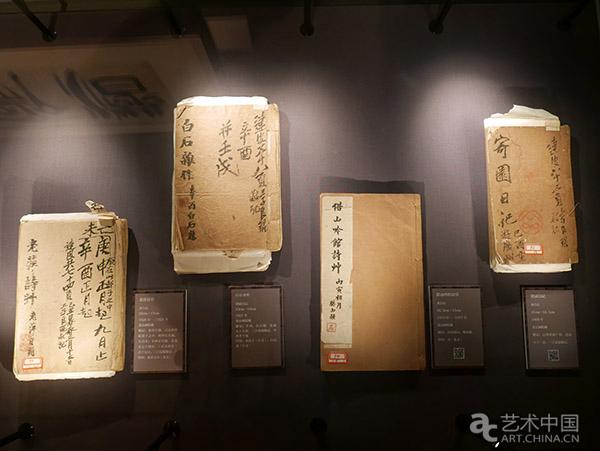

齊白石雜作 ,詩草,日記 北京畫院藏

篆書五言聯 齊白石 178.5cm×44.5cm 無年款 北京畫院藏

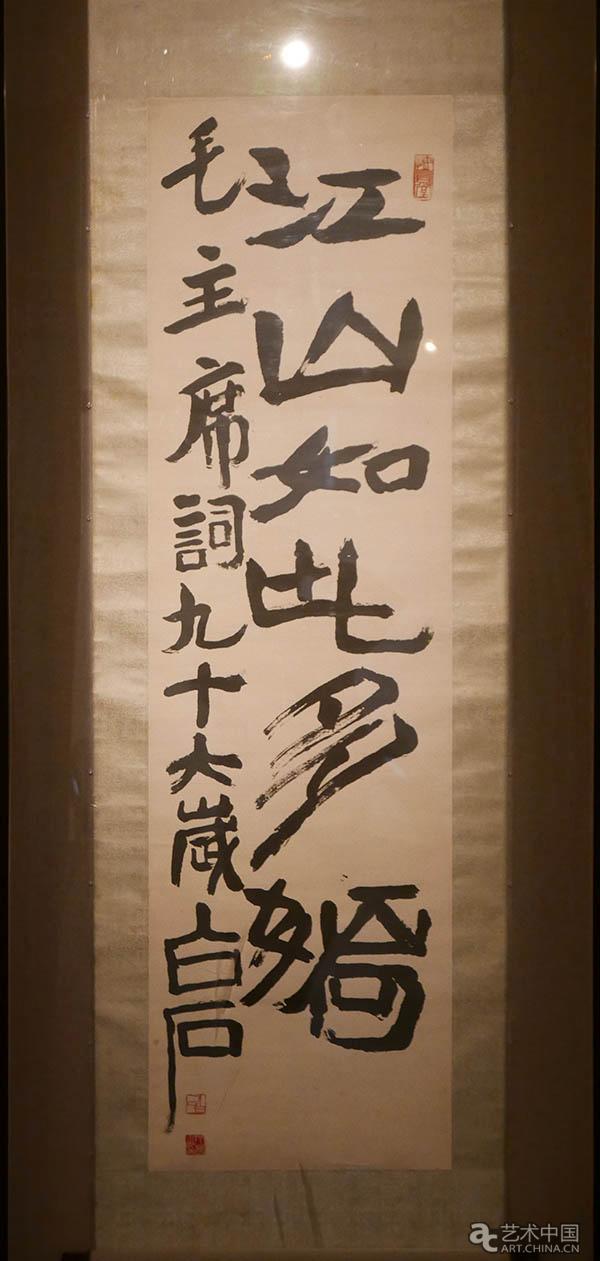

江山如此多嬌 齊白石 182.5cm×51.5cm 1956年 軸 李可染先生舊藏

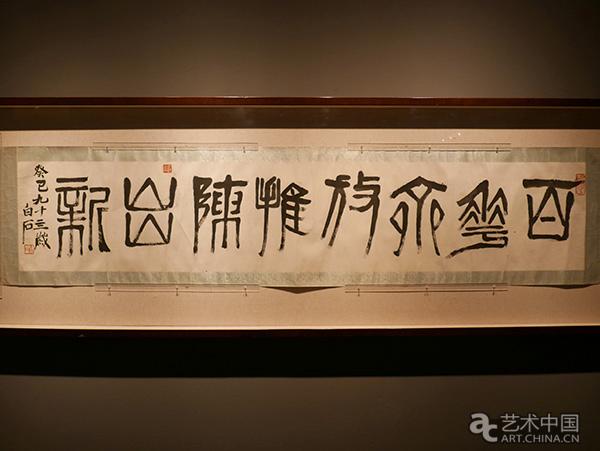

百花齊放推陳出新 齊白石 40cm×209cm 1951年 遼寧省博物館藏

齊白石書法專題展覽期間,“佳墨明楮紛相隨——何紹基書法與湖湘傳脈”展覽也在北京畫院美術館三四層展廳同期舉行,兩台展覽交相呼應,觀眾可一次盡賞近代湖湘文化的傳承與魅力。今年是北京畫院的甲子之年,本月29日,“妙造自然——于非闇繪畫作品展”也將在蘇州博物館拉開帷幕,希望借用一南一北兩場精彩的展覽再次為建院60週年獻禮,為紀念活動畫上圓滿句號。

據悉,本次展覽將持續至2018年2月28日。

齊白石的硯臺與“我生無田食破硯”印 北京畫院藏

展覽現場

展覽現場

策展人薛良為媒體做導覽

李燕先生向媒體介紹藏品

展覽現場

展覽現場

展覽現場