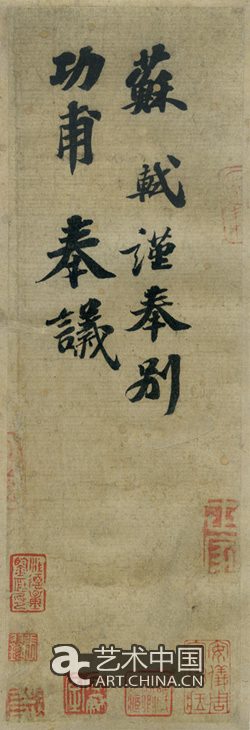

《功甫帖》墨跡本原件

2014年2月18日,上海龍美術館在北京四季酒店召開新聞發佈會,現場展示了《功甫帖》原件,全國近百家媒體和來自中國書法家協會、中央美術學院、中國拍賣協會、北京市文物局等機構的部分專家學者,共計150余人參加了當天的新聞發佈會。龍美術館在發佈會上公佈了《功甫帖》高清影像資料和技術鑒定結果,推翻此前上海博物館指《功甫帖》為“清代雙鉤廓填偽本”的結論。

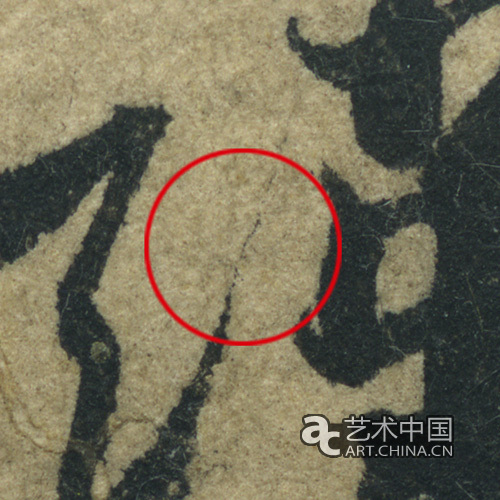

當天公佈的影像包括《功甫帖》1200dpi高清掃描圖、6000萬像素高清背光圖,以及數位顯微鏡放大50倍效果圖,主辦方並用手持式無線視頻數位設備對功甫帖進行了現場放大掃描。

劉益謙在媒體見面會上

這些高清圖片,結合龍美術館當天引用的機構鑒定報告和專家學者提供的最新學術文章顯示,《功甫帖》為自然書寫,上博“雙鉤廓填説”無法成立,上博文章不能推翻此前由安儀周、張蔥玉、徐邦達等歷代鑒定大家做出的功甫帖為蘇軾真跡的結論。這也是中國古代書畫鑒定史上首次採用多種現代技術設備對一件古代書畫作品做出綜合鑒定。

過去兩個月,《功甫帖》引起空前關注。這件由中國上海藏家劉益謙于2013年9月19日在紐約蘇富比拍賣行用800萬美元(大約5037萬人民幣)競得的蘇軾名跡,被上海博物館書畫研究部公開指為“清代雙鉤廓填偽本”,從而引發海內外媒體、收藏界、學者和相關機構的廣泛討論。

經放大之後,《功甫帖》原件“謹”字局部有明顯的連絲

鋻於關注和參與這次討論的絕大多數每人平均未見過原作,龍美術館特意在發佈會當天對這件作品進行了公開展示,並結合高清影像與到會人士一起比對見證了原作與鉤摹本的諸多本質顯著差別。

首次亮相京城的蘇軾《功甫帖》,在高倍掃描器和50-200倍的光學放大鏡下,現場清晰可見眾多自然書寫特性,例如回鋒提筆處、筆畫交叉處顯然較濃的墨色;偏鋒掃過紙面時偶然發生的不規則缺口,聚墨處邊緣有自然滲出筆畫邊緣的痕跡,以及自然有力的遊絲等。與之相比,在同樣光源條件下,翁方綱勾摹本則可顯見筆觸的不完整,運筆有所遲疑,墨色有改的痕跡,墨色和勾的線不完全吻合,明確的邊緣勾線等特徵。

翁方綱勾摹本完全沒有連絲痕跡

在《功甫帖》高清影像與技術鑒定結果情況説明中,主辦方還援引香港“近墨堂書法研究基金會”對功甫帖所做的技術鑒定,指出功甫帖用紙與北宋李建中《同年帖》、 蘇軾《致知縣朝奉》為同一種紙張。

《功甫帖》上的印章是本次發佈會上的另一個重點。主辦方結合最新的多位專家文章指出功甫帖上的兩方殘印,應該合併釋讀為“義陽世家”印。圖像比對分析,這一印章與台北故宮收藏的北宋徐鉉 《私誠帖》、北宋呂公綽《真誨帖》、北宋黃庭堅《嬰香帖》等北宋名跡中的“義陽世家”印章相一致。

墨跡本(右)有明顯的書寫時墨色疊加痕跡,而鉤摹本(左)沒有

而《真誨帖》和遼寧省博物館收藏歐陽詢《千字文》中的“莆陽傅氏”、“清叔玩府”等印鑒和宋傅洵美《義陽世家事略》等宋代文獻,則進一步把 “義陽世家”印鑒的所有者,推向了宋代的傅氏家族,從而使功甫帖的早期遞藏史出現了明確線索。

工作人員現場用手持無線視頻放大鏡進行細部展示

發佈會現場多位專家學者還從筆跡特徵、著錄等角度,對蘇軾功甫帖進行了論證,支援張蔥玉、徐邦達等近代大家所做的功甫帖為蘇軾真跡的結論。

據悉,本件《功甫帖》將在3月28日龍美術館浦西館開館時單獨展出,並且主辦方透露,鋻於功甫帖爭論所反映出的中國古代書畫鑒定問題,龍美術館將會在今年晚些時候結合《功甫帖》召開有關中國古代書畫鑒定的國際研討會,並將作為系列活動持續推出,以期為中國古代書畫鑒定的學術發展提供更多的空間和平臺。

徐邦達先生弟子、鑒定家蕭平先生在見面會上發言

媒體見面會現場