|

第四屆廣州三年展主題展嘉賓在開幕式上合影

2012年9月28日下午,第四屆廣州三年展重中之重的收官之作——主題展“見所未見”在廣東美術館開幕。“廣州三年展”是廣東美術館自主策劃、具有國際影響力的學術品牌,是國內最大的藝術盛事之一。第四屆廣州三年展分為“啟動展”、“項目展”、“主題展“以及“論壇計劃”四大部分,從啟動展開始至今,一直將自身的目光集中在對美術館和藝術自身相關的“元問題”的探索與思考中。

第四屆廣州三年展總策展人、廣東美術館館長羅一平在開幕式上致辭

展覽期間,穿插了幾場高水準的國際性學術研討會,為展覽進行強大的理論支援和補充。主題展“見所未見”是一個在實踐中向前推進的未知數,是一場想像力和思辨達成創造性的對話,將以藝術家對快速發展的城市文化、社會結構以及與此相應的人的心理結構的變化的演繹來為整個三年展畫上句號。

2012年9月28日至2012年12月6日,主題展“見所未見”將在廣東美術館、廣東美術館廣州大劇院當代館及廣州正佳廣場等多處空間精彩呈現。此次主題展是由英國伯明翰藝術設計學院教授姜節泓和英國艾康(IKON)美術館館長喬納森•沃金斯共同策劃。

第四屆廣州三年展主題展策展人、英國伯明翰藝術設計學院教授姜節泓開幕式上致辭

一、“見所未見”的視覺感知

所謂“見所未見”,即是對於視覺未見之物在思維和精神上的所見。它強調的並非未見,而是對於觀看對象由具象向抽象的轉移,也就是由“感官的所見”向“思想的所見”的轉移。在這樣的情況下,視覺感官的隔斷也就成為了轉移的動力。在對傳統作品的欣賞中,視覺和思想二者往往是合二為一的,但“見所未見”卻突出了思想的方面,讓我們對審美欣賞中被其所遮蔽的視覺觀看和被其所彰顯的思想理解都有了更加深入的思考。我們對於藝術品的審美欣賞,似乎從來都不是局限于視覺的層面;我們對於藝術品的追求,也絕對不僅僅是對感官美感的追求。我們在觀看藝術品時,更多的是在閱讀,或者説通過思想和想像力去觀看視覺感官背後的“未見”。正是這一層面的所見構成了審美活動的主體。那麼視覺感官和思想理解的界限在什麼位置?藝術品應當在二者中取得怎麼樣的一種平衡才能被稱之為佳作?怎麼樣的視覺感官能夠更好地激發觀眾的思想和想像力?什麼樣的思想和想像力能夠進而豐富和完善視覺的感官體驗?這是策展人在展覽前留給展覽和觀眾去解答的問題。

第四屆廣州三年展主題展策展人、英國艾康(IKON)美術館館長喬納森•沃金斯開幕式上致辭

從某種層面來看,“見所未見”更像是一個實驗和蒐集數據的過程,充分挖掘作品在視覺上乃至於視覺之外的內涵。同時通過這樣的方式,由展覽中的視覺圖像創造和傳播理論文字所無法呈現的內容,並且在一定程度上消解理論的抽象性,讓三年展對理論的探討更加腳踏實地、言之有物。雖然它最終很可能無法提供解答,並且其最終的目的也並不在於尋求答案。但這種對問題的發現和探索並且進行執著追問的努力本身,就是第四屆廣州三年展最為核心的內容,也是在這一系列可見的展覽中所隱藏著的未見。

《生日快樂》作者台灣藝術家涂維政與四位盲人小朋友及老師合影

二、獨特的展示空間直指“美術館元問題”

此次展覽突破了以往三年展的呈現模式,將同一主題的藝術作品根據其最佳的展示方式與效果分批在不同的空間進行展示。獨特的展示空間呼應的是啟動展提出“如何理解美術館在當下的概念”這個問題。美術館在應對當下層出不窮、變動不居的藝術形式時需要不斷改變自身形態,面對新的社會文化,在新的城市經濟體制下也需要不斷地更新概念內涵,讓美術館的理念由傳統的模式向當代模式轉換,適應當下的政治、社會、歷史和美學要求。

廣東美術館廣州大劇院當代館主要用於呈現聲音表演,將空間藝術與時空藝術、視覺藝術與視聽藝術、造型藝術與表演藝術進行有機結合。屆時,美國音樂家約翰•凱奇的傳世之作《4分33秒》將得到重新呈現,英國藝術家凱特•派特森的《地球-月亮-地球》也將演繹“變異”後的貝多芬《月光奏鳴曲》。大劇院和廣東美術館兩者所致力的展示、感知和創作等方式和藝術形態都有所不同,兩個場館的結合正是跨藝術學科的有力體現。

策展人喬納森•沃金斯為媒體講解作品

而選擇正佳廣場則是出於對公眾參與審美形式的實驗。正佳廣場作為既定的公共空間,由於它的介入,使得藝術品觀看的過程以公眾的需要和期待為中心展開。由於展示空間形態在概念上的轉變,公眾可以自覺主動地接近和體驗那些起著構成文化、鑄造記憶和尋根作用的藝術符號,並通過與展品的互動,在知識、信仰、文化身份等諸多方面逐漸形成主動參與的習慣。目前,正有十幾組作品藏匿于正佳廣場裏邊,等待大眾去遭遇、直面藝術。

本次主題展正是試圖通過豐富的展示空間以解決兩個問題:打破學科邊界,建構多義性的展示空間;由展示藝術品為主體的美術館向公眾參與為主體的體驗美術館轉化。這既是當代藝術如何由單一空間走向多元開放空間形態的一次可貴探索,也是開啟展覽學科跨界,資源互補,空間互融的新篇章。

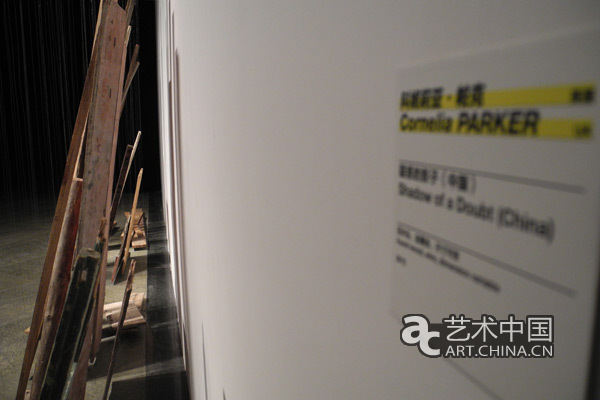

展覽作品

三、陣容龐大的藝術家群

本次主題展匯聚了24個國家和地區的75組中外藝術家的實踐和創作成果,其中有30多位來自西歐和北美發達國家的一線優秀藝術家,如2010年度英國特納獎獲得者蘇珊•菲利普斯。如此大規模以歐洲和北美一線的藝術家為主體的參展陣營,對廣州三年展來説是第一次,在國內的三、雙年展中也應該是重頭戲。本次展覽匯集了眾多國際知名藝術家作品,涵蓋了繪畫、雕塑、攝影、動態影像、裝置、聲音與現場表演等多種藝術媒介形式,是中外文化交流的一次盛會,並將以一種強大的開放性推動當代藝術的發展,從而使廣州和國際前沿的當代文化持續性地發生緊密關聯。

藝術家正在創作中

|