| 文/王鏞

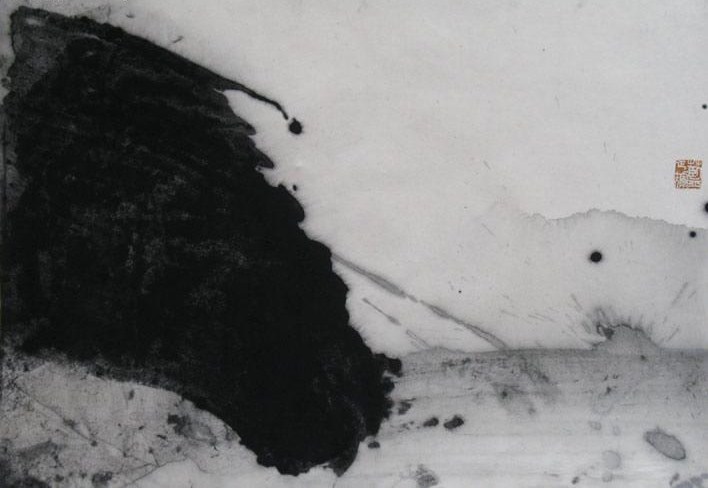

在實驗水墨或現代水墨已經不太走紅的時候,當代中國藝術家蘭正輝在中國美術館舉辦了一個大規模的現代水墨展覽,作品本身有很強的視覺衝擊力和精神震撼力,我認為這個展覽是在給我們當代的實驗水墨鼓舞士氣。另一方面我覺得有一個問題,就是批評的標準,批評的尺度。實驗水墨實際上是中國當代藝術的一個分支。如果説中國傳統的文人水墨畫是一種“墨戲”,那麼中國當代的實驗水墨在某種程度上來講就是一種嚴肅的遊戲。這種遊戲需要有一定的規則,就是批評的時候要有一定的標準。不能沿襲中國傳統繪畫的標準,也不能照搬西方現代藝術和後現代藝術的標準,而應該採用中國當代藝術批評家自己創造制定的標準,不然的話就會出現批評的錯位。所以我想,要真正理解蘭正輝的實驗水墨、所謂“體量水墨”,就應該按照當代中國批評家的實驗水墨或現代水墨的理論設定的批評規則和批評標準來批評、來評價,這才比較準確。

關於實驗水墨或現代水墨有各種各樣的批評,我比較認可中國藝術研究院研究員劉驍純博士的理論。我覺得蘭正輝的“體量水墨”從策劃到操作,在很大程度上受到了劉驍純理論的影響。劉驍純的理論有五個規則:一,要建立個人的筆墨程式;二,要從傳統的筆墨程式當中提取活的靈魂,把某一種傳統元素擴大、強化;三,畫面的結構要大,要有力,這是傳統中國畫特別是文人畫的比較薄弱的方面;四,傾向於非理性表現的東西要狂怪求理;五,傾向於理性構成的東西要簡中求繁。劉驍純策劃的“張力與表現”現代水墨展覽,張力與表現是他關注的焦點。他的張力強調視覺張力,也有精神張力。表現,有時候就把筆墨作為重要表現手段。當然也有人批評他是“變相的筆墨中心論”。他的理論的建立是經過深思熟慮的,不愧是個博士。他的理論框架也是在不斷的流變當中,但是他作為現代水墨研究的重鎮,應該是代表了現代水墨批評相對合理的標準。我認為蘭正輝的水墨在很大程度上是在實踐劉驍純的理論。實踐得比較好的地方,他就比較成功;實踐得不夠的地方,就出現一些弱點。我覺得比較好的,他基本上應該説是建立了個人的筆墨程式,而且他從傳統的筆墨程式當中提純出了用筆這種單一的元素,還有與潑墨結合在一塊,把它強化、擴大;再有就是強調畫面的大結構、大體量。但劉驍純的評論也有自相矛盾的地方,比如他説“齊白石篆刻的視覺張力未必小于美國拉什摩爾的四總統山”,這個比喻很好,而且我也認同他的説法,但他就是有點兒自相矛盾。不過,我覺得他們關注的一個問題,是非常重要的——那就是結構。結構自身的張力,或者説是結構內在的張力,不在於體量大小。如果把結構內在的張力挖掘出來,蘭正輝即使不畫那麼大的場面,也會像齊白石篆刻一樣具有千鈞之力。力度不一定體量很大,體量很小也可能有很大的氣勢和力度,關鍵在於結構自身的張力,結構內在的張力。假如説你做到這一點,那就達到極致了。一般的視覺的經驗,視覺的感知,還是要有秩序感,或者説你的表現的空間多少也要有點兒層次,讓大家能夠順利接受一些。這個方面還可以再發掘一下。再有就是簡中求繁,還值得推敲。反正,大的方面我覺得蘭正輝是做到了劉驍純的五條原則,但是有的實踐得不夠好,所以有些弱點。

劉驍純理論的重點,一個是張力,一個是表現。從這個“體量水墨”的設置,從劉驍純的評論和蘭正輝的作品當中,我更多感受到的是物質上的體量,包括筆墨作為一種媒介的體量。最近我研究劉驍純的理論,我覺得他始終強調筆墨精神。那麼,到底深層的筆墨精神是什麼?到底支撐蘭正輝“體量水墨”最深層的哲學的最高本體、精神力量是什麼?我還不是太清楚(蘭正輝:我也不清楚)。我們往往講筆墨自身就有這種精神。在展覽現場蘭正輝簡單跟我交談了幾句,他説不知道自己怎麼畫著畫著,就畫成風景了。我説這可能是你無意識的。我想説這可能是畫家的個人無意識,也是我們民族的集體無意識。因為他畢竟是學中國畫出身,中國山水畫的筆墨傳統已經成為中華民族或者中國人的集體無意識,所以時不時他就畫出好像山水似的東西,像風景或廢墟的東西。這實際上不是由你個人意志所支配的,包括筆墨傳統有時也是無意識的。

我有時在想,中國當代藝術的當代性,那個精神核心到底在什麼地方?雖然我們有各種實驗,但是能夠激勵很多中國藝術家創造當代藝術的最根本的精神是什麼?也許你可以把它追溯到“道”、“天人合一”、“禪”,那都是太玄虛、太陳舊的東西。古代的東西可以更新,但畢竟還是太陳舊的東西,不一定是當代藝術家追求的最根本的精神,或者説不一定是我們的當代藝術實際表現出來的精神。鄒躍進説的“民族主義”、“英雄主義”也不一定完全確切。劉驍純也談到“英雄主義”。我想會不會是這樣,就是當代中國藝術家,一代人或者幾代人,現在活著的人,或者剛剛死去的人,在拼命地掙脫傳統,走向現代——這本身就是一種精神力量,本身就是一種精神面貌,本身就帶有悲劇色彩,可能是很悲壯的,有很多痛苦,很多犧牲,很多曲折,很多變化。而這種拼命掙脫傳統走向現代的悲劇精神本身,有可能就是我們當代中國藝術家最深層的精神支撐,就是支撐著我們創造當代藝術形式的一種最根本的精神。

|