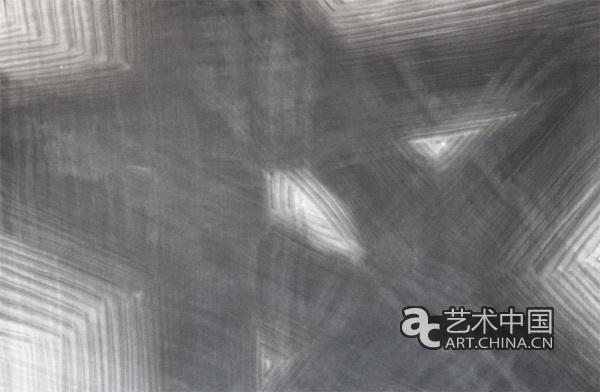

編者按(摘引自毛利陽出春):張朝暉先生的作品不再是精描細做地描繪風景本身,而是在白白的宣紙上用筆和墨表現他自身的血肉和身心。畫面中絲毫不動的黑山或岩石是他強壯肉體,山石裏流動著的熱血如同清澈的流水奔騰不止。與此鮮明對照的是,翻滾流動變化無限的白色雲霧表現著他自我的精神。他的畫已經超越描繪山水行為的本身,而是能看到將全身心的能量投射到畫面上的畫家本人,今後如何表達巨變的自然界想必會是畫家的課題。  神光系列,宣紙水墨,152X97C 神光系列,宣紙水墨,152X97C

ASIAART:您之前的裝置藝術作品中有一件《釘子戶》,包括你之後有許多作品都是這一作品的一種延續,能談一談這件作品的創作概念嗎? 張朝暉:要談《釘子戶》,要説到我之前的作品。之前的一系列作品都是以“人”為藝術符號。包括長期展示在798創意廣場的一對不銹鋼人型,《你和我》以及我之前做的《鏡人》系列。然後我計劃用金屬材料做一個延伸,用最純粹最簡單的藝術語言來繼續傳達“人”的這個藝術符號所能囊括的各種活鮮的生命體驗。作品出來之後的確是在當時反響很大。確實也引發了觀眾對許多問題的思考。其實呢,包括《釘子戶》以及我之前的關於“人”的作品,我關注的都是人的感受性,就是今天社會的人是怎麼感受自己的,自己又在哪。我無法去定義這個具體的感受是什麼,但我希望帶給每一個觀眾是他通過自己的認知去自己感覺這個作品。我覺得這樣會很有意思,這也同樣是當代藝術的一個特點:開放性,參與性,延伸性以及不限定性。

ASIAART:你近期的作品都是以水墨為主,很多評論家將您的水墨作品稱為“新水墨”。卻是是與我們所熟悉的傳統水墨有許多不同,那您選擇水墨這種相對比較傳統的創作形式來表達一種新的藝術語言,這樣的創作方式的初衷是什麼? 張朝暉:作為水墨來講,我從小就喜歡繪畫,我從最開始接觸的就是國畫,書法,篆刻這類的藝術。到改革開放初期,傳統水墨畫浮現出來,我就覺得內心很親切。感覺這個東西比文革中的革命類藝術顯得很溫暖,很親切。所以我對傳統是很著迷的。對於水墨我也一直不曾中斷對它的操作實踐。同時在我做策展人在做評論家的過程中,也一直關注“實驗水墨”這一類的展覽和藝術家,我也一直在思考水墨這個問題。在96年的時候,在美國做“進與出”這個展覽,這是第一次介紹中國當代藝術的展覽。我當時在亞洲協會做策展實習,這個展覽中就介紹了水墨作品。那麼當時有一些美國的專家就對“水墨”産生了困惑,確實是與當時同展覽的許多當代藝術作品有一些反差。他們覺得很生硬也無法理解,沒有模式去了解這個藝術。我記得我是這麼回答的:水墨傳統語言轉為當代語言,是一個潛力非常大的一個藝術寶庫,它很有可能創造出一批很有中國特點的當代藝術藝術品,能被全世界分享的當代藝術品。但是,當時的創作能不能達到,我不能保證。但是,沒有人能否定它未來的發展。回國後我發現許多藝術家的水墨作品都很多樣化,水墨的潛能在慢慢的激活,所以我對水墨也越來越有信心。我對水墨的思考有一種投射,我覺得好的當代水墨作品應該是這個樣子,它就在“那兒”。我想要尋找,但作為評論家我無法告訴其他藝術家,“就在那”,怎樣找到。我發現它,所以我靠自己去尋找。

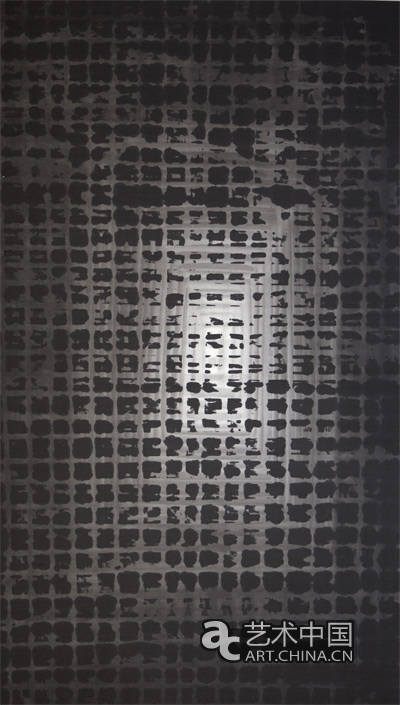

ASIAART:您涉獵的創作形式十分廣泛,從行為藝術,影象藝術,裝置藝術到架上繪畫。這之中有一個側重嗎? 張朝暉:我覺得沒有什麼十分特別的側重。我並不想局限或者預設自己。但在不同時期,我可能會以一個為主,但並不局限我做其他的。這是一個很隨緣的過程,我不希望我的藝術很嚴格,很格式化。我不願意它是追求潮流的,迎合商業的,當然也不會排斥潮流與商業。也不願意去想是不是成功或者失敗。作為藝術家,從本質上講我始終是追求一種自由的靈魂表述,這個最重要。靈魂表述的核心就是尊重個人的感受,好的作品是將共同的感受用個人化的藝術語言表述出來。我覺得滿意的感覺就是自己內心的自由,自在,自足。  經緯系列,宣紙水墨-149x95cm 經緯系列,宣紙水墨-149x95cm

ASIAART:您對未來的藝術創作有什麼預期? 張朝暉:我相信于水墨的可能性很大,主要不是因為水墨是咱們家傳的國粹,不是因為材料熟悉,而是因為它能帶來新鮮的藝術視閾,以及文化上潛在的優越感,例如是某種普世性的價值觀的體現。尤其隨著這十幾年大家視野的開闊,交往的頻繁,加上因特網,甚至改變了我們對世界的看法和思維。爆炸式、發散式,這是網際網路的方式,它不是直線的聯繫,它是空間性的。對現實,對世界,對藝術都改變了很多,我的水墨也受這個影響很大。我現在是想兩條腿走路,都是水墨的形式,有一部分是傳統山水圖式的,另一類就是跟光有關的,全是直線的,幾何的,抽象水墨。這毫無疑問一個是受傳統影響,另外一個當代感多一些。但我覺得這兩個方面都是我自身的經歷,都是自己無法回避的。也都尊重我自己想去探索的方向,所以我形容這個狀況為兩條腿走路。在兩條腿同步走路的時候,肯定會有不同的重心調整,我也希望在什麼時候可以合二為一,可能有一種新的感覺。比方説我在畫這個山水,我把山水提煉出韻律,把韻律給它抽象化,它就是有形式,有意味的形式。那麼這種意味來自於什麼,西方的意味來自於結構,理性,那我們的意味可能來自於自然,來自於對自然的感受,更有機化,這就更加有意思了。我認為我們傳統的東西跟當代的東西能有某種契合,某種交集,能創造一種新的東西。這是我著二十多年的藝術宿願與理想。

ASIAART:在您自己的藝術創造過程以及您之前的評論與策展過程中,您對中國當代藝術是什麼樣的看法呢? 張朝暉:我覺得很有潛能,我覺得中國現在的這種情況是創造藝術的很好的一塊土壤。一個地方有很多焦慮,有很多矛盾,有很多問題,其實能産生很有力量的藝術。因為大家有困惑,困惑需要去尋找解決。可能有時候解決不了,那我們去哪兒超脫?藝術可能是一種解決的方式,一種超脫的方式,甚至一種改造的方式。所以我覺得中國現有的這塊土壤,他融入了很多能量在裏面,有很強烈的感覺。確實政治無所不在,文化是一種政治態度,生活也是政治態度。自我的認同也是一種政治。所以應該比較寬的理解這些東西。好的藝術都是在壓力很大,有很多問題的時候,去追求一種精神超越。沒有問題就沒有藝術。很多人認為現代主義時期是搞形式主義,各種各種形式。當代藝術時期就是政治的問題,其實我覺得並不是這樣。在過去的三十年中,一方面的確是存在很多問題,另一方面科技的發展也帶動了很多藝術的轉變。中國當代藝術在過去的三十年中都是在一個以美國為主的當代藝術框架當中,以科技為發展為基本的藝術得到了很大的呈現。甚至一度繪畫都很邊緣了,一説繪畫就很傳統,更別提我這個水墨畫了。我覺得這或多或少是一種偏見,因為各種藝術形式,繪畫是最基本的形式,只要人類生活就會有繪畫。缺的是我們對自己意識的更新和再發現。  矩陣系列,宣紙水墨,151X89-

ASIAART:您是藝術家,也是評論家,同時也是策展人,多重的藝術身份在您的藝術生涯有怎樣的聯繫? 張朝暉:從我孩提時代對學畫畫兒的癡迷開始,有四十多年的藝術經歷了。這個歷程中的不同時間點的不同側重,可能這個時間段我做這個多,那個時間段做那個多。做藝術家是我從小的夢,當時我沒有考上美院,沒有直接想做一個學畫畫的藝術學生,那麼我學了博物館專業的管理,學了傳統書畫的鑒定這些東西,我覺得這也是很好的藝術創作方式。走大眾的路子,很規範化的,常規的藝術之路,往往是不成的,是走不出來的。只有叛逆的人,才慢慢能夠呈現出自己的創造性。在以前二三十年的工作中,藝術家周邊的事情幾乎都做過,什麼策展,評論,藝術史,博物館,畫廊,藝術中心,藝術諮詢,出版,收藏,翻譯,文獻,網站等。但40歲以後我逐漸意識到人生要做減法,只做最喜歡的一件事情,當然就是藝術創作了。做藝術家,其實也不妨再去做很多其他的,這都是人生的閱歷,都是理解藝術的不同角度,都是創作藝術的人生滋養。這樣看來,自己還是很幸運的,遇到了那麼多朋友的理解,支援和幫助,如果我能創作出好的作品,就是奉獻給他們的,並能與大家一起分享的。 |