一切藝術原則,都是有局限的,過分運用,必然走向單調。並置的藝術原則,也不例外,與之相反而又相成的另一方面是其生命的一部分。也許,應該有一種“潛謂語”來化解並置的孤立。先生常言“道”,然而太初混沌,細析之,則有對立統一,所謂“一陰一陽謂之道”。惟其矛盾,乃不孤懸,陰陽相剋相生,方有衍生之功能:“道生一,一生二,二生三,三生萬物”。事實上,先生在實踐中對於單純並置,早已有所突破;不過每逢他不得不運用謂語性動詞的時候,偏愛倒裝的詭異句式:如“逃返倭魍”,“睹血嬰軀”。這是漢字的特權,令人想起杜甫的

香稻啄餘鸚鵡粒

碧梧棲老鳳凰枝

漢字由於並置的自由,詩意的衍生,比西方語文多彩。如唐詩中最為普通的一句:

五月南風大麥黃

可以改為:“南風五月大麥黃”、“大麥南風五月黃”、“五月大麥南風黃”、“大麥五月南風黃”,而不改其韻味。先生似不以此為滿足:常以更為自由之句法表現其“障義”,為讀者製造克服難度之樂趣。如先生自己很重視的一首:

須齒墨頭騎

筐鼻馬面側

刃驚胡道雪

直蠻詩奴國

探索之勇和迷蒙之美甚可讚嘆,但是過度詭譎卻可能使大多數讀者接受不了。即便受過相當專業訓練的愛好者也很難與作者超越常規的預期相會合。而且從詩藝來説,意象密度自然是應該追求的,但是,過度擁擠,也可能造成某種“濃的化不開”的窒息。

先生常用某種自創的句法,減少詞語間的從屬性表達,追求詩句的陌生化,表現其藝術突圍的彪悍。其成也,有令人驚異之效,如上述“不口而詩”、“不杯而醉”等等。或者用文言的虛詞以平行性代替動詞謂語的從屬性:

牛也麒風

羊也麟儀

這好像是先生相當得意的句法,他似乎情不自禁地反覆運用:

冬也冰白

夏也草碧

還有在草稿上出現的:

碧也草蝶

朱也花鞋

所有這樣的句法的創造,其成功處,不難造成一種霧裏看花的彈性效果。對於比較單純的題材而言,這樣的句法足夠了;但是,如果所駕馭的題材比較宏大,光憑這樣的句法,就不能不顯得跼踀了。在這本詩集中,比較長的作品,就我的欣賞力所能達到的水準而言,似乎難以達到最佳效果。這是因為,並置固然觸及了漢字文化的核心,但是,這還不能説是漢字文化的全部。如漢字的並置與從屬,漢詩的韻律,情緒之抑揚頓挫,都是詩學,尤其是先生所醉心的古典性質很強的詩意所不能忽略的。作為核心的並置,也不能孤立存在,如果離開了其從屬性,可能走向孤立,既有迷蒙之美,而缺乏張力。無序之極,也可能導致混亂。

先生以畫師之尊,作詩壇突擊手,其中之艱難險阻,非常人所能想像。畫家與詩人,于藝則一,于思維方式,則有不可忽略之矛盾。古今大家能深知其中甘苦者幾稀。王維以詩名,然有“宿世謬詞客,前生應畫師“之嘆。東坡讚之“詩中有畫”,“畫中有詩”。王維如何調和了詩畫之分野,至今仍然是個迷。古希臘西門尼德斯與德國萊辛有詩畫不同之論。詩乃時間藝術,畫乃空間藝術,空間並置,一目了然;而時間綿延,須讀者在記憶中將前後相續為一體。錢鐘書先生承此説,極言其法門有異。蓋李思訓竟月之功,其金碧山水,羅列胸前,不過瞬間一睹之快;而拉奧孔之故事則不容過細描述也。余惜先生放達恣肆,然疏于約束,並置之美,遂有氾濫之勢。且大量個人化的話語,本為私人記憶的索引,在作者不難填充並置的空間,于讀者卻可能缺乏指向性,導致想像迷失。

以字思維在理論上的黃鍾大呂之音,理當引發眾聲喧嘩之局面,方能成大氣候、大波瀾;然,當代詩壇,多報以沉默觀望,或竊竊私語,或吞吞吐吐。歌德雲,理論是灰色的,生命之樹常青。一種橫空出世的詩歌綱領,一種新的流派,一種新的形式,其生命不僅僅在理論,而在於詩的探索實踐。藝術乃靈魂之冒險。生也有涯,藝也無涯。以有限之生命,探索無限之藝術,豈不殆哉。

唐詩的繁榮,源遠流長,自沈約講究聲律,到盛唐星漢燦爛,挾當居科舉之制,舉數代學子之靈,凡四百餘年,方稱鼎盛。西方之十四行詩自義大利到英吉利,再至俄羅斯、美利堅,亦耗數百年。無論中西,其立志為藝術之哥倫布者多,葬身魚腹者眾,修成正果者百不得一。先生欲驗其主張,以畫師之筆,作詩國尖兵,以余勇可賈之勢,于詩壇如入無人之境,其智其勇,令人讚嘆。《石虎詩抄》之作,正因為此而不可小覷。其功、其過、百代之後自明。然毛澤東言,一萬年太久,今人亦不能辭其評斷之責,乃作如是言,其為荒謬乎,其為睿智乎,未惶顧及,但願為先生作靈魂之冒險之後盾也。

愚者千慮,必有一得,言畢自省,面對造物,乃有不知所云之怯。

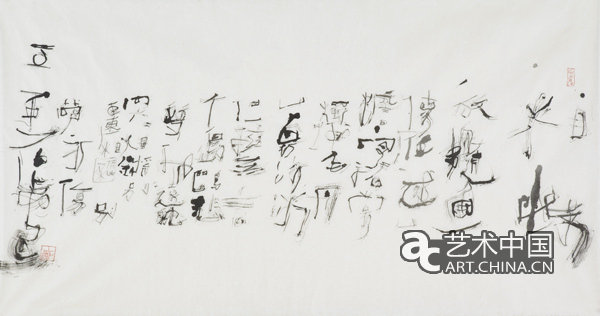

放舟隨魚 懷雁逑山 檐客裙裳 蠋蛾毛丹 山泳泉沐 但擁無言 千島鷗悲 雙我遠躭 冥冥煌鏘 別手東廂 後此刀木 刻夢永傷