清代:個體戶的春天

清代歷朝的畫家繁花齊放,有史可稽的畫家多達近六千人。事實上,清代有能耐的畫家,無論宮廷內外,大多能捧上一個好飯碗,過上吃肉的好日子。

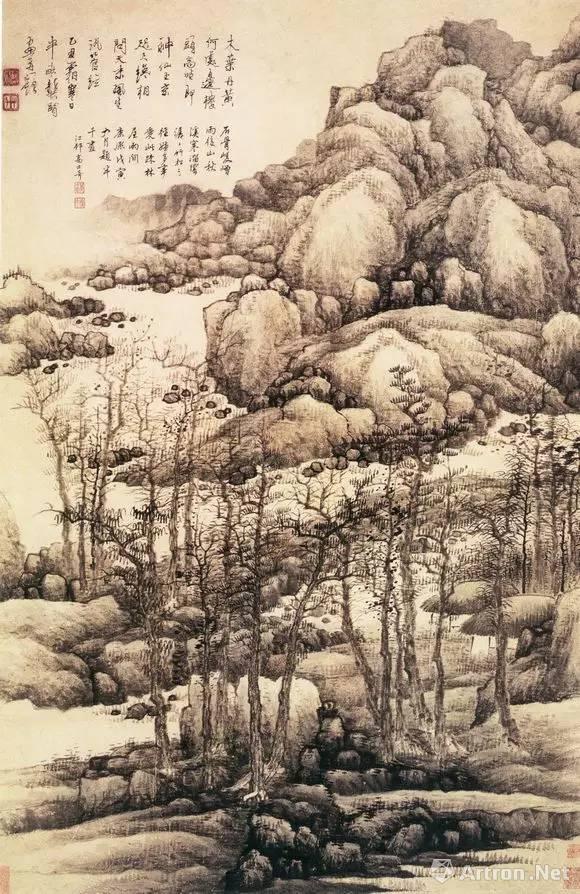

異族入侵,改朝換代之初,文人和畫家通常對新政權持敵對的態度。清代建國之初也不例外,清初的著名畫家中除了王原祁和王翚之外,“六大家”、“四僧”和 “金陵八家”中的大多數都選擇了遠離仕途。他們有的生於明代的富豪宗室,家産豐厚;有的以占卜算命、私塾坐館為生,大家都不願意吃新朝代的皇家飯。

清代 金陵八家之一 龔賢《木葉丹黃圖》

比起在連綿不斷的文字獄中遭受無妄之災的清代文人,皇帝們對畫家還算不錯,歷代皇帝都很重視繪畫。到了清代中期的康乾年間,宮廷畫家越來越多。

乾隆年間的宮廷畫家分三等,月薪分別為:11兩、9兩、7兩。當時一畝良田約售價10兩。但是好待遇並非一成不變,工作是否勤勉,藝術水準有無提高,又或者皇帝品味的變化,都可以影響畫家們的薪酬變化。如有退步,輕則降級,重則革職。比起明代洪武年間,畫家有違聖意,即可問斬,那是天壤之別了。

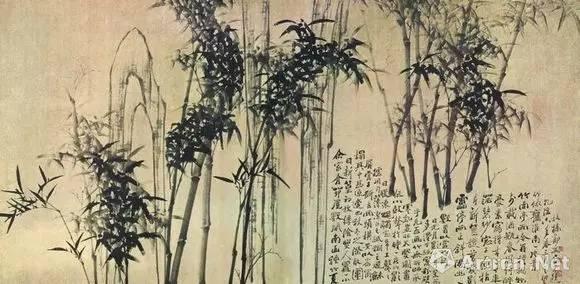

清代 鄭板橋 《叢竹圖》

康乾盛世,不但宮廷畫家的皇家飯吃得香,民間個體戶畫家同樣吃得開。清初戲曲家、美學家李漁在談美食的時候説:“蔬菜第一,穀物第二,肉食第三。”—— 鄭板橋等人肯定不同意李漁的説法,他們覺得還是吃肉比較好。鄭板橋自述在1748年賣畫收入紋銀1000兩,而當時縣官的基本年薪只有100兩。彼時民間經濟發達,以江南鹽商為首的新貴巨賈給民間個體畫家提供了新飯碗。

清代後期,道光至宣統年間,中國逐漸淪為半封建半殖民地的社會,畫壇也發生了急劇變化。宮廷畫家的皇家飯越來越不好吃,士大夫文人畫也日見衰微。在對外開放的商業城市上海和廣州,分別出現了“海上畫派”和“嶺南畫派”,開啟了近代和現代的畫風。畫家的飯碗逐漸向民間傾斜。

民國: 商業化的飯碗

隨著清廷的滅亡,皇家審美體系的解體和新文化運動的興起,民國畫家一分為三:1、嶺南派(高劍父、趙少昂、關山月)與江南畫家(黃賓虹、張大千、吳湖帆、傅抱石、豐子愷);2、齊白石與京津畫家;3、徐悲鴻、劉海粟等中西合璧留洋派。

前兩類畫家的飯碗來自明碼標價,公開售畫;後一種留洋畫家則辦學授徒居多。

清代之前,公開售畫無疑是驚世駭俗;晚清時期,明碼標價還屬有失斯文之舉。到了民國,已經沒有人對公開售畫有異議了。

民國 張大千《愛痕湖》

民國時期的字畫市場很發達,幾乎所有畫家都挂榜賣畫。戰亂頻頻的民國,經濟混亂、通貨膨脹,民間以收藏名家字畫為保值手段。因此,民國畫家的飯碗還算豐裕。以1913年吳昌碩的潤格為例:堂匾2兩、齋匾8兩、楹聯三尺3兩、四尺4兩。而馮玉祥將軍回憶他的20世紀初的河北農村生活:“我們在這裡住了十餘年,只吃過一次葷席,然而那所謂的葷席者,也不過每碗裏蓋了兩三片飛薄的豬肉而己。”

民國字畫市場商業化程度越來越高,意味著畫家的飯碗更加多元化。除了傳統小圈子中的流轉、交易,民國字畫市場還出現了美術社團、畫鋪、潤格制度、書畫仲介人,以及報紙雜誌的廣告宣傳,等等新興的商業手法和宣傳手段。

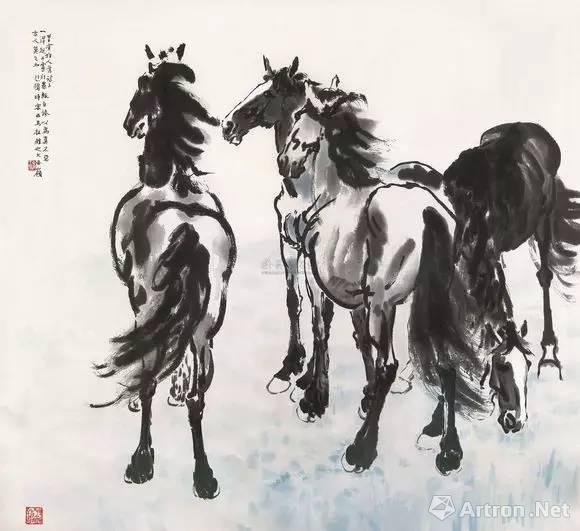

民國 徐悲鴻 《奔馬圖》

民國畫家的飯碗一是來自商業化程度越來越高的市場;二是來自商界和政界的贊助人,如嚴信厚、朱佩珍、黃金榮等人。中國現代寫實主義的奠基者徐悲鴻,就是由猶太大亨哈同的總管姬覺彌贊助日本留學。就在河北農村十年吃不上一回葷席的20世紀初,徐悲鴻和蔣碧薇在日本半年之內輕輕鬆鬆花光2000塊大洋,扛著大批藝術書籍和藝術珍品欣然回國。

1928年國民黨大佬吳稚暉贊助3000大洋,讓徐悲鴻在南京買宅基地。當時商界、政界的贊助人對畫家不可謂不慷慨。民國之後,中國少有不求回報的藝術贊助人。

50年代到70年代:我們的祖國是花園

49年之後,美術學院和畫院的專業畫家捧上國家鐵飯碗,除了領工資之外,還能私下賣畫。50年代至文革前,北京的琉璃廠、榮寶齋仍有字畫出售,以京津畫家為主。據史國良的回憶:當時的齊白石和徐悲鴻不過幾元、幾十元,過百元就很高了。

在平均主義的分配製度之下,其實等級分明,各家的飯碗大小不一。大多數專業畫家捧上鐵飯碗,有的同志卻很幸運地捧上金飯碗,例如齊白石老人。齊白石出任中國畫院名譽院長一職,在周恩來同志的囑咐下,每天由西單曲園酒樓給齊白石送兩頓家鄉風味的飯菜,想吃啥就做啥,國家付賬。後來又改為每月發500元生活費,由家屬代辦伙食。

毛主席在50年設宴款待齊白石,由朱德作陪。掌權者與畫家的這一次飯局,禮儀與歷朝歷代繁複的皇家宴席不同,並沒有皇家宴席的象徵性、壯觀和威權,只是一頓熱情的便飯。

中國數千年來,從來沒有一個掌權者邀請畫家吃一頓不講禮儀、不分尊卑的便飯。掌權者的餐桌禮儀的巨變,意味著國家文化與意識形態的劇變。隨之而來的,就是藝術形式和內容的劇變。

新中國 齊白石 《蝦》

文革期間,幾乎所有著名畫家都飯碗難保。受到“反動黑畫”和“文藝黑線回潮”的牽連,大批畫家被打倒在地。他們能在牛棚和幹校裏平平安安混個兩飽一倒,算是家山有福、祖蔭庇祐。同時,非專業的畫家走到前臺,大眾成為藝術創作隊伍的主流。工人、農民、戰士、學生同樣可以是畫家,畫家的飯碗被烏合之眾搶走。

文革結束,文化部給畫家平反、摘帽。黃永玉、黃胄、李可染、吳作人等名家的畫作再次擺進琉璃廠,大概二、三十元一平尺。70年代末期,史國良、范曾、崔如琢等年輕畫家也開始賣畫。史國良三元一尺,范曾五元,後來又升到七元,讓眾人很是羨慕。——他們之中想像力最瘋狂的人也不知道,二、三十年後,他們的畫作售價過百萬、千萬,他們一一成為捧著金飯碗的巨富。

80年代以後:飯碗的未來

星星美展、85新潮之後,中國畫壇逐漸兩分天下:體制內畫家和當代藝術家。

90年代之前,體制內畫家與大眾一樣,捧著鐵飯碗,吃不飽餓不死。90年代開始,美院、畫院的專業畫家開始賣畫。以F4為首的眾多當代藝術家也開始賣畫,藝術圈至今流傳著無數當代畫家的第一次賣畫,無一例外地手顫抖著數錢,賣畫之後請窮夥計們吃飯。

從90年代到新世紀,體制外能夠成功的當代藝術家還是少數,大多數圓明園、宋莊的畫家都是三餐不繼。馬越在《長在宋莊的毛》裏寫道:“這傢夥都好幾天沒見油腥了,天天吃饅頭喝鹽水,半個月拉不出屎來,眼珠都不轉了。”這也許是不少北漂畫家的寫照。

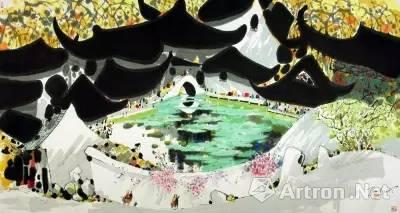

張文斌 《荷塘月色》

進入新世紀,隨著藝術品市場的份額越來越大,體制內外的許多畫家都捧上了好飯碗。

今天的畫壇三分天下:畫院水墨、美院寫實、當代藝術,各自有各自的飯局。藝術品市場前所未有地昌盛,畫家過上了前所未有的好日子。但是與此同時,藝術對中國大眾的影響卻前所未有地小,大多數圈外人並不了解捧上金飯碗的畫家;西方藝術標準對中國的影響卻前所未有地大,除水墨畫之外,大多數畫家的飯碗要取決於西方的標準。

與以往所有朝代都不同,今天的畫家飯碗已經不是一個人的事情,同時涉及到工作室的團隊、畫廊、拍賣行、保險業、運輸業、經紀人、銀行基金、美術館。大腕畫家的跨界活動,使得他們的飯碗與更多人的飯碗聯繫在一起。在全球化的大時代,藝術也開始産業化和金融化,畫家的飯碗與藝術的內容一起也發生了本質的變化。

中國兩千年的藝術史當中,畫家的飯碗一直取決於掌控政治與資本的權力之手,而今天的部分大腕畫家開始成為權力之手的一部分,開始成為別人的飯碗的掌控者。這對於藝術來説,意味著什麼?這是明天的藝術史將要記載的內容