從20世紀80年代現代水墨反傳統的喧囂,到90年代重構水墨的審美空間,乃至當下“新水墨”的當代性衍變,水墨形態、筆墨秩序、表現力度、品評標準、審美原則、藝術旨趣諸等方面都發生了重大的變化。

傳統文人士大夫階層通常用以怡養性情、移情臥遊的墨戲,在現代化進程中,難以擺脫其日益單一性、概念化的僵化模式。時代的緊迫感促使水墨理念必然進行現代性轉換,從傳統文人畫的筆墨程式、繪畫主題、品評標準諸等條條框框中逃逸而出,重新獲得時間的秩序與新生。

八九十年代的現代水墨歷程是受到西方思想衝擊的藝術家,以“反傳統”為旗幟,對傳統水墨進行質疑與揚棄。很多水墨藝術家開始一種反叛姿態的西方解構主義傳統,從筆墨語言、繪畫結構、視覺元素諸等方面,對傳統水墨進行充滿激情而頗具探索意味的消解。水墨在遭遇異質性文化衝擊下被迫進行的自我調整與轉化,以期打破中國畫窮途末路的危機。

通常而言,這是在兩重力量的攻殲之下所産生的變革趨勢。一方面,傳統水墨日益衍化為一種封閉、僵化的類型化語言和手工技藝;一方面,西方現代藝術風格的輪番轟炸,打開了中國本土藝術家的視野。水墨的現代歷程就是在異質性文化的撞擊與傳統自我反思的糾葛中,尋求更加自由、更加多元化的表達。

現代水墨重要的變革是藝術形態與品評標準的嬗變。傳統書畫品評受人物品藻的影響,通常在審美意境品鑒範疇內進行。從南朝謝赫、庾肩吾到唐代張彥遠,至北宋黃休復,從三品九等到“逸神妙能”,品鑒落腳點基本都是氣韻與風骨。這種品評標準與古代詩詞的品評方式別無二致,像司空圖的《二十四詩品》,同樣是以某種氣韻類型為依託進行審美活動。換句話説,水墨語言自身的品評標準並未獨立,而是囊括于整個傳統語境中,屬於氣韻審美範疇。

現代水墨的品評標準基本上照搬西方現代審美範疇,引入諸如“抽象”、“表現”、“超現實”、“抽象表現”、“觀念”等風格學的分類界定。彼時,重提“藝術終結論”的美國分析派哲學家阿瑟•丹託名聲大噪。他在《藝術世界》中提出“風格矩陣”的觀點,很快被套用在水墨審美領域。隨之,上世紀八九十年代的水墨實驗的主流樣態被描述為“抽象水墨”“表現水墨”與“意象水墨”的交互嫁接,譬如“抽象意象水墨”、“表現意象水墨”等等,不一而足。

此種用西方文化歷史所産生的“風格審美範疇”取代中國本土化的“氣韻”品評模式:一方面打破了傳統的筆墨牢籠,推進了水墨的現代歷程,使得水墨的視覺呈現更為多元化;另一方面,對西方審美標準與創作模式的直接套用、嫁接、轉化,掐斷了水墨本體性的發展邏輯,使得水墨所面臨的危機更加緊迫。水墨的現代歷程無疑是從中國傳統移情模式轉移到西方現代風格敘事。這是為何現代水墨通常都在“現代感”、“現代風格”的表像層面進行摸索,卻總是將自身懸置、封閉在“新奇主義”的牢籠裏,無法走向當代性的癥結所在。

時下,“新水墨”成為“當代水墨”的新名頭,與“現代水墨”、“傳統水墨”大有三足鼎立之勢。所謂當代水墨突出其當代性,即以國際一體化的全球性視野,根植于當代語境所産生的具有現實指涉性的藝術形態,意即強調藝術的此時、此地、此在及其生成性。

遺憾的是當代藝術界對於現代水墨與當代水墨的分野,總帶有模棱兩可、模糊不清的嫌疑,而“新水墨”的提法完全是更為籠統的規避根本問題的策略。貌似“新”與“當代性”之間有內在性的邏輯聯繫,卻相反以舍本逐末地方式引爆了效果層面花樣迭出的求新求變,沖淡了對當代處境真實性的終極追求。這在客觀上也就消弭了“現代水墨”與“當代水墨”的根本分界。

所謂的“新”,是新在哪?筆者認為,“新”並不在於能指層面的求新求變,而在於此“新”是否合乎“當代意識”。所謂當代意識並非從東方與西方、傳統與現代的二元思維模式上去求新;也不是出於策略性手段,從傳統中提取當代元素,突兀地拼湊出當代意識;更不是從狹隘的民族文化身份的區隔性觀念出發,尋求集體性的身份認同。這些思維模式均以一種強烈的“界域性”封閉模式看待水墨的再生,無法帶給水墨以真正的自由。

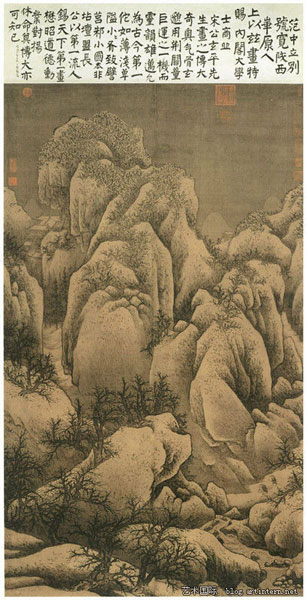

從文化身份而言,當代藝術家正處於中西異質性文化碰撞的臨界點,其文化語境具有雙重性:異質性文化與本土文化的對峙。位於兩重界域之間的藝術家極易被雙重界域所圍困。這使得水墨表達易於陷入兩重敘事牢籠:一是傳統水墨敘事,一是西方現代主義敘事。它們構成封閉性、難以逾越的空間。這就是為何,很多藝術家一畫就是宋元山水、傳統花鳥的筆墨傳統,抑或一畫就是西方野獸派、立體主義、超現實主義、表現主義的異域風格。這兩重文化總是不斷地將畫家拉回到它們的囚籠,同時畫家需要不斷抗爭、不斷逃逸,這兩股力量激烈地進行博弈、撕扯,此消彼長。正是由於雙重的視覺經驗使得水墨表達位於雙重界域的臨界點,藝術家的使命便是衝破文化界域,構成一種異質性的潛在交流。

相信交流的可能性,同樣是德國哲學家雅斯貝爾所叩問的 “自由的可能性條件”。自由的前提條件就是一切都必須交流,從有限“界域”的規定性中,從傳統風格、藝術史敘事的封閉性中,從地域性文化的異質性中逃逸而出。並且徹底從“筆墨中心”與“非筆墨中心”、“具象”與“抽象”、“傳統”與“現代”的二元對立模式中逃逸而出,穿透表像,深入生命的真實在場。更加強調個體經驗、直覺情感的處境化表達。所以説當代水墨所強調的重點,並非是在水墨現代實驗後,繼而轉向回歸傳統的界域化道路。當代藝術家並不需要遵循“反傳統——回歸傳統”的水墨歷程,而更需要以逃逸、遊牧的姿態去不停尋求、叩問。

藝術家有必要清晰地看待水墨傳統。理論界所説的“傳統”應該至少包含三個層面:一、水墨語言層面,外化為筆墨,即傳統作為筆墨師承關係、典範程式,這是必須要開放的層面;二、文化傳統的脈絡與根性,倘若落在身份認同問題上,則又歸於狹隘的民族主義;三、為水墨內在性的精神性指向,它隨時間的變化而變化,要説回歸就是回到當下個體的真實性體驗,回到終極的生命內涵。前兩個維度皆為轄域化的偽命題,唯有內在性的精神指向可以超越時間,傳達此時此地此在的真實在場,這便是梁啟超歷史哲學所推崇的“使一切恰如其本質”。

所以説,當代水墨絕非出於策略性需要對傳統回歸,而是在面對兩種力量——對傳統的解構力量與當下的建構性力量時,融入個體身處當代的情感體驗。在筆墨結構、符號形態、畫面構成等層面發生處境化隱喻,強調個人精神、體驗在畫面中的投射與觀照,尋找個人在當代文化語境下的契合點。所謂的“回歸”實則是面對中國本土處境,對個體生命歷程與終極追問的回歸。回到水墨審視自身的內在視覺,這種視覺絕不是已故的傳統文人觀看世界的歷史眼光,也絕非西方所謂“再現”、“表現”、“超現實”一系列邏輯性、界域性明顯的邏各斯視覺。

當代水墨的基本命題是當代個體存在、生命意義層面的忖度。這種個體性的表達,已然從現代水墨群體性的審美意識,蛻變為個體生命、精神狀態、心理層面的真實表達。這也是我們所説的當代性,“新”之所以為“新”,是因為個體對生命狀態、生存空間、現實世界真實在場感的觀照與審度,要求藝術家擁有清醒的具有批判性的視野。

(文/艾蕾爾)