《江岸送別》及第一次學術爭論

西方中國美術史的研究,發端于西方各大公私博物館及個人的收藏和鑒賞。早期收藏中國古代繪畫的機構主要有波士頓美術館和華盛頓弗利爾美術館兩家,其後是納爾遜·阿特金斯藝術博物館和克裏夫蘭美術館。納爾遜的首任館長史克門(Laurence Sickman)是西方研究中國藝術史的先驅,幫助該館收藏了李成的《晴巒蕭寺圖軸》、馬遠的《西園雅集圖》等珍貴繪畫。克裏夫蘭美術館由李雪曼(Sherman Lee)主持中國繪畫的收藏和研究,而紐約大都會博物館作為海外擁有中國藝術品數量最大的收藏機構,到20世紀50年代構建了宋元繪畫的收藏和研究體系。

美國的中國藝術史研究到20世紀中後期已近於一門顯學。50年代後,中國藝術史研究開始逐步進入西方各大學、科研機構等學術群體。和高居翰同時期的學者,任教于名校如普林斯頓的方聞(Wen C.Fong,後來擔任大都會博物館亞洲部主任)、斯坦福的蘇立文(Michael Sullivan)、堪薩斯的李鑄晉(Chu-tsing Li)、耶魯的班宗華(Richard Banhart)、密歇根的愛華茲(Richard Edwards),博物館界如李雪曼、何惠鑒,都在學術界聲名鵲起。

高居翰1926年出生於加利福尼亞。在加州大學伯克利分校讀了東方語言學士後,他到密執安大學繼續修讀藝術史碩士和博士,師從著名藝術史學者羅樾(Max Loehr)。1954~1955年,富布賴特獎學金讓高居翰得到了前去日本京都大學的機會,跟從“京都派”漢學大家島田修二郎學習;兩年後,在斯德哥爾摩遠東博物館協助著名漢學家喜龍仁編寫七卷本《中國繪畫:大師與法則》的經歷,繼續幫他夯實了學術的較高起點。1956年回到美國後,高居翰擔任了華盛頓弗利爾美術館中國書畫顧問,並從1965年開始長期執教于伯克利加州大學的藝術史係,直至1994年榮休。

高居翰的兩本重要著作:《氣勢撼人:中國十七世紀繪畫的自然與風格》和《畫家生涯:傳統中國畫家的生活和工作》,出版時間相隔12年,分別是他受邀在哈佛大學“諾頓講座”(Chales Eliot Norton)和哥倫比亞大學“班普頓講座”(Bampton)演講的結集。世界名校大都有自己的學術紀念講座,哈佛“諾頓講座”取名自該校歷史上的偉大學者查爾斯·埃利奧特-諾頓:1874年,受其表兄弟、哈佛大學第21任校長埃利奧特的邀請,諾頓在哈佛開設了名為“建築與設計藝術史及其與文學的關係”課程,這被視為美國大學藝術教育的開始,“喚醒了人們對於美術作為人文教育至關重要部分的熱愛,而不僅僅將之視為一個培養專家的領域”。為了紀念他,哈佛自1925年起開設“諾頓詩歌教授”,2006年改名為“諾頓講座”。楊曉能介紹,這一講座的主題是“詩歌”,包括語言、音樂、美術和建築中的“所有詩性表達”,也就是最廣義的“詩”。每位受邀人將自己的最新研究成果做六場演講,整理出版後大都成為其代表作品,如作曲家斯特拉文斯基的《音樂詩學六講》、哲學家安伯托·艾柯的《悠遊小説林》、小説家卡爾維諾的《新千年文學備忘錄》、諾貝爾文學獎得主帕慕克的《天真的和感傷的小説家》,都來自他們于不同年代在這一著名講座的演講。1979年,當時任教伯克利的高居翰獲得“諾頓講座”邀請,將他研究17世紀晚明清初中國繪畫的學術成果公開發佈並結集,《氣勢撼人》於是也成為他確立自己為中國藝術史界巨頭之一的重量作品,被全美藝術學院聯會選為1982年度最佳藝術史著作。至於哥倫比亞“班普頓講座”,其演講主題選擇更為寬廣,除社會人文領域學者外,物理學家、數學家也曾在邀請之列。1991年,高居翰在那裏講演了自己對於傳統中國畫家的生活和工作的研究,他將藝術史置放于社會史的框架中,再次向學界彰顯了“讓繪畫通過畫史進入歷史”的學術方法。

2013年8月13日,親友們在高居翰家中為其慶祝87歲壽誕

而在“諾頓講座”之前,他已經完成了關於中國晚期繪畫史寫作計劃中的前兩冊:《隔江山色》和《江岸送別》。第一冊《隔江山色》討論了元代繪畫,主題包括畫壇大家的風格更新,職業畫家之外的文人繪畫運動的出現以及歷史和社會環境對於繪畫的影響等。在1978年出版的《江岸送別:明代初期與中期繪畫》中,他則開始強調風格與外部環境,也即畫家的社會經濟地位和畫風之間的聯繫。高居翰在這本書中談道,文人畫的引領者大都承襲了董源-巨然傳統,而職業畫家們則偏向於李唐、馬遠以及其他宋代院派畫家的風格。他認為,業餘文人畫家傾向於取悅自己,而職業畫家則較多取悅品位保守的官紳階層,這在後來引申為吳派和浙派繪畫的分界——他這種方法,被認為是來自西方藝術史界對文藝復興以來藝術家和贊助人關係的研究模式,具有其獨特角度和敘事分析,也讓李成、戴進等從前較被忽視的畫家重新進入繪畫史的視野。

以高居翰自己寫在中文序言中的一段話來看,《江岸送別》確是他學術生涯的重大轉變。他寫道:“雖然多年來,我一直在開拓各種研究方法,想要讓各種‘外因’——諸如理論、歷史遺跡等中國文化中的其他面向——跟中國繪畫的作品産生聯繫,但在當時,我畢竟還是羅樾指導下的學生,所以在研究的方法上,仍以畫家的生平結合其畫作題材,並考慮其風格作為根基。至於風格的研究,則是探討畫家個人的風格,以及從較大的層面,來探討各種風格傳統或宗派的發展脈絡,乃至於各個時代的風格斷代等等,及至上世紀70年代中期,我在撰寫《江岸送別》時,已經變得比較專注于其他問題,而不再像從前一樣,只局限于上述那些問題而已……”

但是,這本書也在美國的中國藝術史界引起了第一次大爭論。以方聞的學生班宗華為代表,包括蘇立文等學者,都對高居翰將贊助人研究放入中國藝術史研究的方法提出了公開質疑和批評,尤其以班宗華較為嚴厲。

尹吉男向本刊介紹説:“在美國,中國藝術史領域的大家基本都是研究繪畫史的,嚴格講是晉唐以來、偏重宋以後的繪畫。中國文人畫在世界上是比較奇特的景觀,它這種超越現實、抒發個人性靈並不以寫實為維度的價值觀,和中國哲學特別是禪宗聯繫緊密,所以在西方成為一時的顯學,形成很多不同的學派。高居翰的著述《江岸送別》出版後,蘇立文、班宗華等學者都出來寫了書評,對他書中的觀點提出異議。後來,高居翰徵得班宗華及另一位應邀參與辯論的學者羅浩(Howard Rogers)同意,將三人來往的14封書信共同出版。這些書評,讓原來不同的學術聲音浮出水面,變成美國的中國藝術史界公開的、系統的方法爭論,其中兩個較大的學派,可以説高居翰是一個代表性人物,方聞是另一個。”

尹吉男認為,方聞等學者仍注重藝術品自身分析,比如通過題材、空間、手法、色彩關係、形式語言等來一層層分析其特質,尋找個性化的部分。而高居翰,注重社會、政治和經濟對藝術的影響,並不完全屬於風格分析了。“早期他們確實都受到德國學派風格分析的熏陶和影響,往上可以追到巴爾霍夫、沃爾夫林,形成了北歐的一套傳統,重視方法論。但到高居翰這裡,我認為他後來發生了變化,不單純是風格分析。他在寫《畫家生涯》的時候,更是特別強調市場、經濟和畫家的特殊關係。”尹吉男還提到一個有趣的現象:西方比較重要的美術史家,有好幾位都是蘇格蘭裔,比如高居翰、柯律格,年輕一點的如研究石濤的喬迅,他們都比較重視社會環境對藝術産生的影響。“喬迅在談論石濤的時候,就討論到早期中國的現代性問題。所以我個人覺得,在德國傳統之外,他們幾個和蘇格蘭的學術傳統可能也有一定關係:蘇格蘭的一個傳統是重視歷史,另一個是重視哲學。”

《溪岸圖》的爭論

1999年對大都市藏畫《溪岸圖》的爭論,在高居翰晚年是一個比較重要的學術事件,幾乎將美國的中國藝術史大家全都捲入。

據事後各種報道和當事人撰文,爭論發生的經過並不複雜:1997年5月,紐約大都會博物館華裔董事唐騮千將從美籍華裔收藏家王季遷(1907~2002)處購藏的《溪岸圖》捐給該館新的中國館。《溪岸圖》傳為五代董源畫作,遞傳經過被描述如下:20世紀30年代,徐悲鴻在桂林購藏,1938年被張大千帶回四川,後張大千以自己收藏的金農《風雨歸舟圖》與徐悲鴻交換。50年代,已經移居海外的張大千將這幅畫轉讓與王季遷。由於大都會當時是以鉅資購藏,十分轟動,《紐約時報》在頭版報道中將《溪岸圖》稱為“中國的蒙娜麗莎”。但在同年8月,《紐約客》刊載了專欄作家卡爾·納金(CarlNagin)的文章,標題為《大都會博物館剛剛獲得中國的“蒙娜麗莎”,它是真跡嗎?》。納金並非藝術史專家,其文中引述的主要是高居翰的觀點:《溪岸圖》不是10世紀古畫,而是現代畫家張大千偽作。這一看法,高居翰曾在1991年的一個關於張大千的討論會上就公開提出過,1997年9月又為美國媒體撰文重申。《紐約客》的文章在社會各界引起了激烈反應,為此兩年以後的1999年12月,大都會博物館在紐約召開了一次“中國書畫鑒定國際學術研討會”,邀請包括中國內地專家啟功等名家在內的各路專家學者都到會,當然也包括美國的藝術史學者,以“中國藝術的真實性”為題對《溪岸圖》真偽展開討論。

在會上,高居翰從風格分析、文獻、鈐印等方面提出了“十四項指控”。支援高居翰説法的重要學者,當時有日本的古原宏伸,還有美國克裏夫蘭博物館的李雪曼。持對立觀點的以大都會亞洲部主任方聞為代表,包括何慕文(Maxwell Hearn)、傅申、石守謙、丁羲元等學者。爭論到最後,沒有資料可以證明任何一方的觀點確鑿無誤,《溪岸圖》也就成為“懸案”。

美國斯坦福大學坎特藝術中心亞洲藝術主任楊曉能告訴本刊:高居翰後來曾表達這樣的意思,他只是想引起一個學術爭論,並無攻擊或詆毀任何人的想法。“高居翰和方聞,一個在東海岸,一個在西海岸,學術觀點雖然一直相對,但據我所知,他們從來沒有反目成仇過,還是可貴的學術態度。現在來看《溪岸圖》,有學者認為,答案很可能不屬於原來預設的兩個論點,而在兩者之間,或可以視為宋畫。”

2008年轉入斯坦福工作後,楊曉能和高居翰仍通書信。在2009年3月的一封信中,高居翰跟楊曉能提起,早幾年在台北的學術會上看到他一篇論文,談論北宋繪畫起源的考古觀點,他對此非常有興趣。“高先生在信中告訴我,他其實一直對北宋山水很感興趣,認為它在世界藝術史上和歐洲巴洛克時期的宗教繪畫一樣具有重要價值,廣泛關涉到文學和歷史。他的系列寫作計劃中本來也包含此題,但由於年齡和身體等原因,他感覺無力實現了,只能儘量通過視頻講座這種形式將自己的所知所想留存下來。高先生在信中還提到,他近年還有另一傾注了很多精力的研究方向:日本南畫。南畫是日本人對中國明代文人畫的模倣,所以,實際上這一研究仍是他對中國繪畫研究的補充。”

2010年,坎特藝術中心舉辦了一個介紹中國近現代四大家——吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽的大展:“汲古開新:20世紀中國水墨畫大師”,高居翰到現場觀看了展覽。“他當時身體已不好,坐在輪椅上,由幾個學生送過來。”楊曉能説,這是他和高先生的最後一次見面。

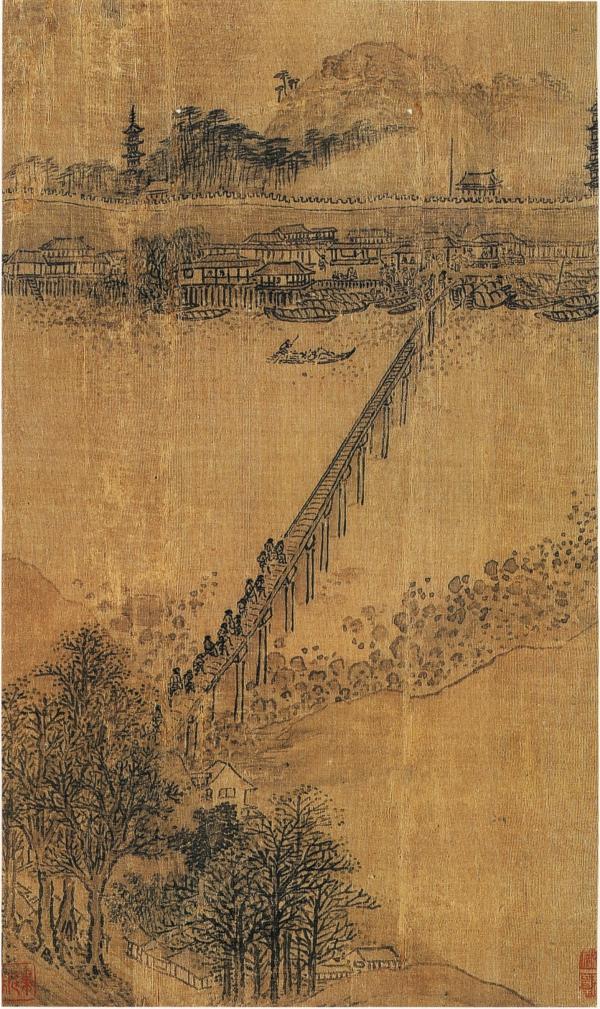

張宏畫作《越中十景冊》之一 (奈良大和文化館藏)

吳鎮畫作《漁父圖》 (台北“故宮”藏)