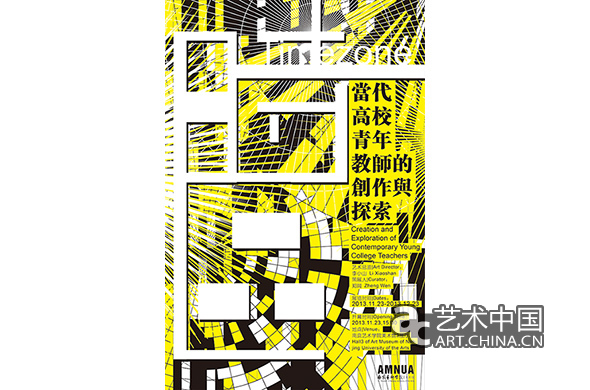

由南京藝術學院美術館自主策劃的展覽項目“時•區 —— 當代高校青年教師的創作與探索”將於2013年11月23日正式開展。展覽將展出來自不同地域和院係背景最具代表性的28位青年藝術家的藝術作品60余件。

高校既是青年藝術家默默耕耘的三分地,也是調查取樣的試驗田、設施齊備的實驗室。作為大學美術館,南京藝術學院美術館以青年教師的實踐與探索為突破口,在創作生發階段的土壤和試驗田中取樣分析。全國範圍內的專業藝術學院以及綜合大學的藝術學院,共同構成了本次展覽調研的對象。“時•區——當代高校青年教師的創作與探索”的策展出發點是尋找在全國同類專業內及其所在院校內最具代表性、獨特性和實驗精神的藝術家。核心思路圍繞各院校近年的教學實驗與改革、新教學法的探索、創作方法論的更新、創作型人才的培養模式等進行。也探討了傳媒時代藝術家們知識的集散與再生、創作經驗的傳達、社會學關照與形式實驗等面向。

美術館策展團隊經由10個月的跋涉,綜合考察全國三十多所院校,數百個藝術家工作室,最終挑選了來自不同地域和院係背景最具代表性的28位青年藝術家,參展作品包含繪畫、雕塑、裝置、行為、影像、攝影等藝術類別,表面呈現各個藝術類別的對話,實質是廣闊的時空維度中多元藝術觀念的共同發聲。策展人亦希望借助這次呈現,引發公眾與專業人士針砭時弊的聲音,展開對藝術教育的深層次探討。 本次展覽分為4個單元,分別是:“慣性翻轉”、“形式發問”、“媒介冷暖”、“智性之橋”。

(一) “慣性翻轉”(藝術家:敖國興 羅丹 裴麗 沈朝方 陶大珉 熊莉鈞 汪鶯鶯)

本單元參展的藝術家有著多樣且豐富的求學、工作及創作背景。這裡的“翻轉”,既是指在求學方式上的更多選擇與自由,可以在不同國度、城市和學院間遷徙;也指藝術家面對亞文化的生活方式,導致的心理變動與藝術風格嬗變。本單元探討了面對“時差”與陌生文化體系,藝術家如何處理自身固有視覺經驗與心理經驗。

(二)“形式發問”(藝術家:陳獻輝 李青 梁昊鵬 韓建宇 吳俊勇 秦晉 靳山)

藝術家求新求變的意嚮往往出自利益的誘惑與市場風向標的引導。“新奇”的形式不斷被生産,卻往往流於“同語反覆”;追求“異常”的風格與效果,卻往往流於“趨同”。本單元的藝術家以形式語言的突破為切入點,卻意在揭示和批判當下現實,傳達他們對社會機制及藝術體制的問題意識。

(三) “媒介冷暖”(藝術家:高昊 何玲 康海濤 宋振 閻盈汐 王鬱洋 周先鋒)

藝術的當代呈現方式當然有必要不受類別限制,但是如果僅僅將藝術形式的雜燴視為藝術“當代性”的體現則流於空洞膚淺。本單元提出如何在不同媒介材質、特別是傳統材質中創造多重感官、多重層次的對話機制,建立起“如人飲水、冷暖自知”的表達方式。

(四) “智性之橋”(藝術家:叢偉 馮且 和麗斌 鄔建安 王超 吳超 張月)

在本單元的展覽設計中,我們呼喚一種充滿靈性的藝術實踐方式。抽象理論只有經過個體生命的深刻體悟,創作觀念才能與作者的生命體驗融合。“藝術”這一超越語言和文字的溝通方式,才可能真正進入大眾語境與公共空間,以智慧的橋梁抹平藝術與世俗生活之間的鴻溝。

此次項目命名為“時•區”,正是為了從藝術創作的發生階段就鼓勵一種“自在”與“自為”的姿態。倡導多元論、去中心主義、跨學科、超越主義之爭、超越技術思維。從充滿個性的人的本體出發,以方案和作品共同發聲。“時•區”的匯集,將使本次項目本身成為基於“院校地緣”,又超越了“院校地緣” 的、一個多樣生態共時展現的嶄新時空。南京藝術學院美術館將持續致力於全國高校藝術教育的探索和研究,“時• 區”項目不會就此止步。此次展覽將展至12月23日。