|

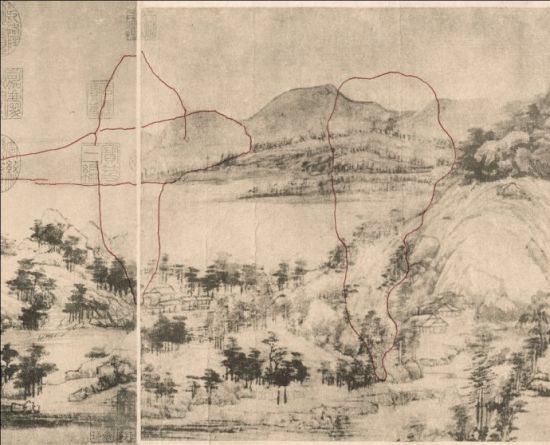

圖一

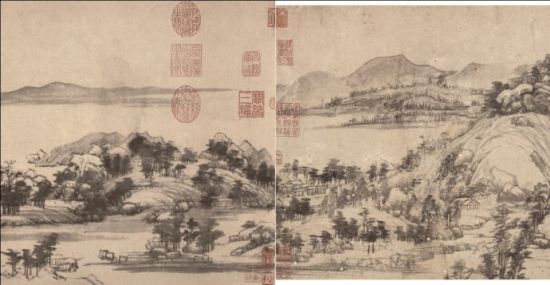

圖二

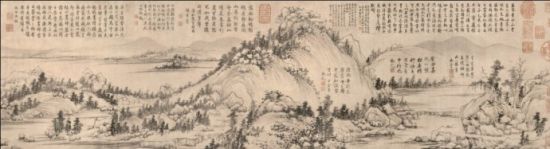

圖三

清順治七年(1650年)吳洪裕火殉黃公望《富春山居圖》未果,遂成兩段。經過三百多年的輾轉流傳,尚餘六紙相接的後段,因卷末有黃公望贈予無用師的自跋,故名《無用師卷》,今藏台北故宮博物院;“山水一丘一壑之景全不似裁切者”(吳其貞《書畫記·卷三》)的前段,名為《剩山圖》,今藏浙江省博物館。

《剩山圖》自一九五六年歸藏浙江省文管會(後歸浙江省博物館收藏)後,學界頗多關於《富春山居圖》燒燬內容、長度及《剩山圖》真偽的探討,然迄今尚無定論。諸如徐復觀先生《中國畫史上最大的疑案補論—並答饒宗頤先生》一文,認為《剩山圖》“是偽造付火故事後的副産品”(見《明報月刊》,第110期)。傅申先生《〈剩山圖〉與〈富春卷〉原貌》則“肯定《剩山圖》不但與《無用師卷》有關,並且是原就相連在一起,到火後才拆下另裝的”,“無用本卷首失去的長度,一定是兩紙,即212公分左右。也就是説無用卷的畫身在火前應有八紙七縫,長約848公分”,故“重建”《富春山居圖》火前“全貌”的可行方案,是“先將《剩山圖》接于無用卷右方,再據子明本補繪《剩山圖》右方一段,最後將鄒(之麟)臨本平沙一段縮臨於此卷首”(見《明報月刊》,第112期)。徐邦達先生《黃公望〈富春山居圖〉真偽本考辨》提出《剩山圖》與《無用師卷》“圖作”“銜接”、“火痕亦相符合”、“吳之矩”騎縫章“也能合攏”等三條依據,“證明兩者確是分開的一物”,並認為《富春山居圖》被燒燬部分“實在只有七分之一弱”,即認為火前應為七紙六縫;至於燒燬內容及其實際長度,認為尚有“幾個不可解的問題”(見《故宮博物院院刊》,1984年第2期)。丁羲元先生《〈剩山圖〉質疑—並論〈富春山居圖〉》則提出《剩山圖》與《無用師卷》在紙色、墨色等八個方面的“不合”,進而推斷《剩山圖》係吳其貞所偽,並“據傳世無用師本和史料之記載”,推定《富春山居圖》火前“全卷應有八紙,約合850公分”(見《故宮文物》,第216期)。嗣後,查永玲女士《〈剩山圖質疑〉之辨疑—兼論〈富春山居圖〉的繪畫風格》將丁文第二部分梳理成四個問題,逐一辯駁,認為“正因為《質疑》一文的作者對自己所提出的幾個問題都只能以假設來證明論題,因而顯得沒有説服力,無法自圓其説”,並對丁文“八不合”作了詳略不等的辨疑;至於全卷火前長度,則與丁氏持論相同(見上海博物館編《千年遺珍國際學術研討會論文集》,上海:上海書畫出版社,2006年)。

概而言之,迷霧重重。有感於諸家之研究尚有可深入處,筆者擬就《剩山圖》真偽及《富春山居圖》損毀內容、尺寸等問題,略抒己見,以期拋磚引玉。

一、《剩山圖》與《無用師卷》間“吳之矩”騎縫章的真相

吳湖帆先生曾指出:“(《剩山圖》)紙之左上角,赫然有‘吳’字半印,與故宮截本(按:指《無用師卷》)第一節上角‘之矩’二字半印適相符。”(見《元黃大癡〈富春山居圖卷〉燼餘本》,載《古今半月刊》,第57期)作為視《剩山圖》與《無用師卷》本為一物的重要證據之一,徐邦達、彭襲明等先生亦持此説。遺憾的是語焉不詳,無怪乎人們不得不提出這樣的質疑:既然“吳之矩”騎縫章完整,為何兩圖在構圖上無法“連串起來”?(見徐復觀《中國畫史上最大的疑案補論—並答饒宗頤先生》)

《無用師卷》每紙相接處,均有“吳之矩”騎縫章,且每紙畫面構圖相連。既然從筆墨、氣韻諸方面均可視《剩山圖》與《無用師卷》原為一體,為何此處的畫面無法相連?筆者一度推測:《富春山居圖》燼餘的兩段,曾在分別裁切後合璧裱為一卷,此處的騎縫章當係吳氏家族重裱後補鈐。自謂此一推測既解釋了兩畫山水的“不相連”,更説明瞭《剩山圖》之必真無疑。後因反覆推敲吳其貞的相關記載及《無用師卷》現存情況,才意識到情況遠非如此簡單。吳其貞《書畫記·卷三》雲: ……今將前燒焦一紙揭下,仍五紙(按:台北故宮博物院所藏《無用師卷》為六紙相接,此處恐係筆誤,應為“六紙”),長三丈……今為丹陽張范我所得……其圖揭下燒焦紙尚存尺五六寸,而山水一丘一壑之景,全不似裁切者,今為予所得,名為《剩山圖》。同時,現存《無用師卷》展示了兩個相關資訊:卷首火痕居於畫面中部而天地完好;第一紙與後數紙長度相似(末紙除外)。

|