|

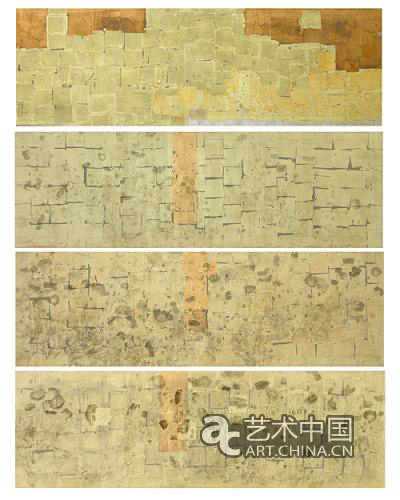

《烈日-夭夭赤壁》 入選第三屆全國青年美術作品展

記者:他會猜到你們要做什麼?

張亮:對,經常是這樣,所以我覺得他就像魔法師一樣。

記者:你很崇拜他?

張亮:我非常欣賞胡偉老師。

記者:中國畫發展到現在,經過很多的年的沉澱,它的發展模式也是非常完整的,很難突破這種傳統的發展模式。

張亮:對,中國畫的這個體系是非常森嚴的,非常完整的,很難打破向進推進的。這和中國文化講求的繼承、傳承有非常大的關係,中國人一向都是繼承、繼承,而西方人一貫都是打破,推翻。但是從美術史來看,在某些特定的時期裏還是會出現一些出跳的人,像揚州八怪,他們的繪畫風格是不被當時所謂的正統畫派認同,但他們卻在整個歷史中有著重要的地位。

記者:在選擇國畫材料班的時候,我覺得這也是一種挑戰吧。

張亮:對,還有一點,我覺得像唐代、當時非常繁榮,大唐盛世,我曾今去敦煌聽説,在唐朝的時候,全國顏料最大的交換基地就在敦煌,但是到了清末明初的時候,我們國家逐漸有了對外的一些接觸,如果在唐朝的時候,時間倒回,可以和外國有一些銜接、交流,我相信,不光是美術史肯定會改寫的。所以,現在國畫能有這樣百花齊放的狀態,就因為現在資訊無阻的原因,我覺得我的觀點是否有認可,但我是這麼認為的。

記者:我覺得你説的有一定的道理。

張亮:中國畫現在的發展,受到一些自身發展的影響以外,很大程度的會受到一些外來因素的影響,所以,現在中國畫有了很多發展的方向,我覺得是一件好事。胡老師的一位朋友説,什麼是當代藝術?一片美好生態。

記者:我覺得材料是一個非常寬泛的學科,通過材料班的學習,有沒有遇自己特別喜歡或給你驚喜的材料呢?

張亮:對,其實是以材料來介入。很多人對一聽到材料,就會覺得是一些另類的東西,其實,像我們用的墨、紙都是材料,只是在運用的時候與傳統技法有一些不同而已。我覺得墨、紙現在是我繪畫材料中永遠的主題,我不會一接觸所謂的材料後,把中國幾千年沉澱下來的東西所否定掉,我是希望在這些基礎上,進行一些新的組織,來形成自己的一些東西。在礦物色這塊,我比較感興趣,用墨、礦物色還有水的一些融合,來做一些東西。像現在有很多人畫重彩,他們都有一套固定的模式,先用什麼,再用什麼,按著步驟來,但我不喜歡那樣,我會利用水的流動性和融合性,讓它們在畫面上出現一些偶然現象,這種過程我覺得非常有意思,我會給畫面一個百分之五、六十的預知和控制,但也會給它留出一些自由活動的空間,在這種狀態下,即不會離你想要的畫面效果太遠,又有可能會出現一些偶然的驚喜。這是很有意思的。

記者:我看你近期創作了一系列有關蟲子的作品,又有浮雕的一些感覺,能聊聊嗎?

張亮:雕塑我挺喜歡的,它比較直觀,不管是圓雕還是浮雕,給人一種真實的感覺。從視覺上看,你會發現,即使你不太注意它,它也會很主動的拉近你的視線,但是國畫就不同了,從展覽展廳的角度看,挂在展廳裏的國畫,是需要你慢慢看它,是要你走進它的。所以我希望我的作品是能夠主動和觀者去交流。最近我畫的這一系列蟲子的作品,全部都是金龜子,畫這一系列作品也是因為偶然間看到一張圖片,這個圖片上是一種金龜子做的標本,它被禁錮在一個木頭盒裏,身體都是被大頭釘釘在木板上的,動作基本一致,有點委屈、有點那種幼兒剛出生但已經死亡了的感覺,但它有非常華麗,突然我就聯繫很多,不管是我自己還是我身邊的一些人,大家在聊天的時候,不管你是什麼出生,聊到最後都是關於一些現實的問題——房子、房價,我就覺得我們現在和這個蟲子非常像,我自己的現在快畢業,但所受的一些壓力還不是那麼大,但我身邊有很多人,他們所受的壓力非常大,所以,我就想利用這種輕鬆的繪畫形式來表現社會中一些現實的問題。而且我畫的這組金龜子比較直觀,它背上有個殼就像一個蓋子壓在它身上,被禁錮在那一瞬間。但雖然它已經死亡了,但還依然把它美的一面留給了我們,就像我們現實中會遇到很多不順利的事,但我們還是願意去追求。

|