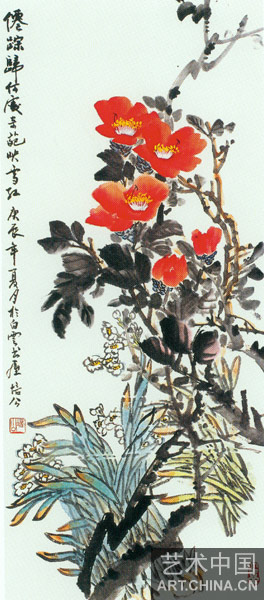

仙蹤歸何處,奇葩映雪紅

98cm×38cm

2000年

張培恭,亦名培公,北京人,1941年生於中醫之家。父親張世華乃四大名醫王逢春弟子,善書法。六歲隨父臨習顏柳、芥子園畫傳。1956年考入北京景山少年宮國畫班,從師馬耀華、于非音、秦仲文、王雪濤、陳半丁等前輩名家。並隨師拜齊白石先生,得到面授演教。同年,獲北京市少年兒童畫展優秀獎。1961年經沈鈞儒之子沈叔羊先生介紹到中央美院進修。受李若禪、郭味蕖老師影響頗深,畫風漸變。七十年代在北京財貿文工團京劇隊任首席琴師,為普及現代京劇作出重要貢獻。其間曾為京劇名家梁小鸞、孫玉敏、高寶賢、石長英、林雅文以及後來的奚派名家張建國等伴奏操琴,並著有獨幕京劇《送傘》劇本問世。1976年入太行山感悟生活,師法自然,作品以詩畫相生,積累了大量素材和詩稿,回京後從黃賓虹弟子劉松岩先生學習山水。1978年應邀到中國美術館為黨和國家領導人介紹中國畫作品。八十年代後轉入寫意花鳥。畫風古樸老辣,秀潤含蓄,意筆工寫,筆墨講究而不刻意;經格平淡而昭顯特色,于豪放中見其靈秀。1981年到北京商業學校作領導工作並教授書法、國文達10年之久。1996年作《鷙鳥薄天圖》、篆書《唐宋名篇》被海外人氏收藏。2000年、2001年作品《松鷹》、《蟹》連續兩屆獲中日南韓際藝術展優秀畫家獎狀。2001年8月作品《遠屬圖》入選“當代中國高級人才成果展、全國畫院院長新作精品展”,並在中國美術館隆重展出。2001年10月至2002年5月曾多次應邀到中央電視臺《藝術品投資》欄目作嘉賓,講解《王雪濤的畫》、《馬年説馬》等有關中國畫知識。先生熱愛公益事業,多次向中國殘聯和關愛艾滋病孤兒等部門捐助作品,敬獻愛心。

培公先生興趣廣泛,為人豁達,修養較高,五十年潛心努力筆耕不輟。其作品在黨和國家領導人及美國、加拿大、俄羅斯、日本、南韓均有收藏、被譽為繪畫、書法、詩詞、治印、戲曲五聯藝術鮮有人才。

現為文化部詩書畫研究院研究員、東方白馬書畫院副院長、農民日報大地畫院副院長等職。

埋雲引鶴遲——聽雪圖

94cm×54cm

2002年

一夢醒來,已逾花甲。極目人寰,令人美醉。

兒時,久居宣南,京味文化於此表現的淋漓盡致。於是捏泥人、畫畫兒、唱戲變為快活之最。

畫家之路,各有不同。予係文化人染指丹青。教書育人,濡以文墨,順理成章。少年時,一種莫名心境,常于月夜透過明窗聞聽細細的鳥鳴,然後望著西沉明月漸漸睡去。於是“鶯啼清風月,醒來憶丹青,聞聲心靈動,畫意半已成。”然此種心境伴隨終生:神遊太虛,比魚飛天,雷電擊梁,雨襲明月…….模糊境界至今難以描繪。祖宗留下的眾多燦爛文化,著實叫人愛不過來。唯有丹青戲曲兩相夾,不可一日無此君。於是吟詩填詞、撫琴客戲、刊石款曲如吾日三食,成為文人雅士必修課程。

藝術的文野高下不宜以數字價格去等級。品味有了品級自然在上。而今畫家多之如雲,素養品格相去萬千。之所以看重自己,並非當作畫以遣性,而是在自覺與責任之下的才情、個性;靈氣與悟性的展現,故不媚俗取寵。吾不喜光怪陸離,就審美意識和取向,唯在民間民族文化的根性依然充滿著繪畫的初衷靈性。這種無限的生命力給人以永不消失的教化和愉悅。還是與時俱進,如巴蜀山民一步一印的走最為踏實。

五十餘年歲月,不求聞達,不事張狂,不圖虛名。從文革到改革大潮,面對多元化開放的文化形態,處世不驚,安之若素,靜觀物化,保住樂土。經年下來,積詩千首,書畫盈匣,印譜一幀,竹琴什把。自詡道脈正傳,唯其畫作尊從品格,意筆工寫,古樸秀潤,老辣含蓄,合於文質。堪為人畫相如,本性的流露而自發。

畫非以數眾取勝,珍品以一勝百。前輩大師之哺育,至今未改初衷,謂之名家之外,盛事余賢。至於名氣大小無關緊要,要之作品於世為民族文化之傳承、壯擴盡些錦薄,便已榮光。甘苦五十年,靈臺寸心知。比肩古人,庶幾項背。畫中拙作皆學前輩之於同道,動情于衷,有得有失,願此就教大方。

此冊非為作傳修史,無論優劣褒貶聊記平生而已。

直須回首往事悠,丹青已約到白頭。

鷹阜禦風蒼山遠,荷鷺情深寺宇幽。

激越燕聲驚曉鶴,慷慨琴瑟撫春秋。

大師已去公等在,留得後坤謾評籌。

蓮塘情侶

73cm×34cm

2002年

|