|

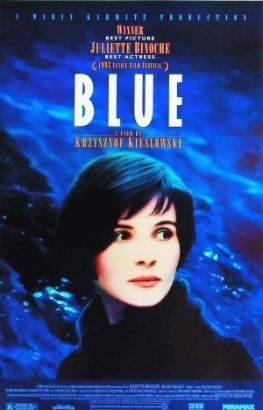

電影《藍色》海報,《藍色》獲得1993年威尼斯電影節:最佳影片、最佳女主角獎以及最佳攝影獎;1993年愷撒電影獎最佳女主角獎、最佳音樂獎及最佳編輯獎。

電影《藍色》海報,《藍色》獲得1993年威尼斯電影節:最佳影片、最佳女主角獎以及最佳攝影獎;1993年愷撒電影獎最佳女主角獎、最佳音樂獎及最佳編輯獎。

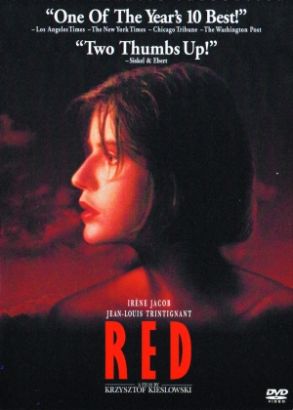

電影《白色》海報

普萊斯納在指揮中

普萊斯納Zbigniew Preisner,1955年生於波蘭。中學時代玩搖滾樂並在小酒館駐唱,大學時決定成為作曲家,自學成才。1978年開始為電影配樂,1996年憑藉《愛麗莎的情人》、1995年憑藉《紅色》兩次獲得法國影藝學院愷撒獎;1991年、1992年、1993年三次獲得洛杉磯評論協會年度最傑齣電影配樂獎。與基耶斯洛夫斯基合作的影片包括《無止無休》、《十誡》、《維羅妮卡的雙重生活》。

你記得基耶斯洛夫斯基,你也一定記得他電影中的音樂,從《十誡》中的異質迷離,到《維羅妮卡的雙重生活》中宿命般的牽扯,它們悲憫、神秘、宗教味濃厚、儀式感十足……波蘭電影配樂大師普萊斯納和波蘭電影大師基耶斯洛夫斯基(Krzysztof Kieslowski,1941-1996)互相成全,20年前的“藍白紅”系列更是將兩人的藝術生涯推向巔峰。

7月16日晚,在上海陸家嘴中心綠地,夏季音樂節上演了音樂會“紀念電影《紅·白·藍》二十週年”,這兩位大師合作電影的配樂被一一演奏。在主打“輕鬆”的“電影音樂會”系列中,這一場無疑是一個異數:80人的上海交響樂團和60人的上海愛樂交響合唱團在普萊斯納的親自指揮下,被賦予一種靜謐而沉重的情感力量,沒有炫技,沒有晦澀,沒有恢弘的煽情,一切都自然地流淌,但每一個聲音都直接而尖銳,銘心而刻骨。

“兩百年前作曲家”就是他

基耶斯洛夫斯基是20世紀最重要的電影大師之一,被譽為“敘事思想家”,是“道德焦慮電影”的代表人物。在他的電影中,音樂經常比畫面佔有更重要的角色,他曾説:“音樂是我的Cast(陣容)。”

如果你熱愛基耶斯洛夫斯基的電影,也許你還曾經尋找過一個生於200年前的作曲家梵德·布登梅爾(Vander Budenmajer),因為在基氏電影中,這是一個貫穿始終的名字——從《十誡》到“藍白紅”中都有他的“戲份”,片中人物或摯愛或無意中聽到這位作曲家的作品。布登梅爾如同先知,左右一群註定與之相逢的角色,穿梭于他們命運的間隙,窺探或深究著那些靈魂的底色。

但如果你真的去唱片店找他的唱片,肯定會無功而返,因為這是基氏和普萊斯納虛構出來的人物。其實,布登梅爾就是普萊斯納,他與基耶斯洛夫斯基合作過8部電影,“我們很少談論實際配樂該如何的問題,反而較常討論哲學性的概念,例如音樂在電影中該扮演的角色。”普萊斯納説,布登梅爾這個身份對他來説再好不過,“我躲在他身後,如果聽者覺得這首曲子好,那它是我寫的;如果覺得曲子不好,那是布登梅爾寫的。”

於是,昨晚,樂迷和影迷得以一窺這位神秘的作曲家的真容。開場曲《十誡》之“湖”,曾在《藍色》中出鏡演出的豎笛演奏家雅採克·奧斯塔謝夫斯基吹響音樂會的第一個長音。豎笛的悲鳴飄蕩在玻璃篷房上空,靜默遼遠的旋律仿佛打開遙遠另一扇時空的大門。普萊斯納站在舞臺右側雙手合十在胸前,低頭做著祈禱的姿勢,緩步走上指揮臺。隨著他的抬手,弦樂聲部漸次加入,開啟上世紀90年代一段精緻幽暗的歐洲人文旅程。

普萊斯納曾以但丁《神曲》為靈感譜曲,並寄意于布登梅爾的《e小調協奏曲》同樣是電影《維羅妮卡的雙重生活》的靈魂所在。音樂會上,合唱團的多聲部交融,當年電影原聲的演唱者、女高音艾熱別塔·特沃妮茨卡隨後亮相音樂會,以其遼遠的女聲唱出《神曲·天堂篇》的拉丁文詩句,在女中音和合唱的鋪陳下,如同天籟般傳遞出神聖的宗教情感,舞臺的聲色光影塗抹著人聲中的虔誠,厚重而飄渺的感覺籠罩于觀眾之上。

普萊斯納並非作曲專業出身,大學主修歷史和哲學,沒有專門學習過指揮技術。在演出之前,普萊斯納與上海交響樂團進行了三天排練。略有遺憾的是,上交這樣職業的交響樂團可能對這樣旋律簡潔,線條單一的電影配樂有些不適應,也可能作為“指揮”的普萊斯納在動作上的確顯得不夠週全,現場演奏時偶有出現配合上的小誤差。

曲目安排致敬故友

一般配樂流程是,作曲家看著剪輯好的素材填充音樂,而普萊斯納從影片創作伊始就介入整個電影的配樂過程。但電影配樂的屬性決定了音樂會被鏡頭所限制,節奏、速度、長度都需要與鏡頭的剪輯點相匹配,加之普萊斯納與基氏都推崇的“簡約”和“安靜”的力量,音樂在關鍵情節處戛然而止也是他的慣用手法。為了將這些配樂組合成一台音樂會,普萊斯納對曲目做了重新的編排,使得音樂會曲目無論在配器編制上,還是樂章本身的完整性上都更為健全。普萊斯納在演出前表示,“最重要的是對音樂會做了重新的結構。我將音樂‘混合’在一起,片段式的聲音以組合的形式成為更大更完整的樂章。”

昨晚的曲目安排以“藍白紅”電影音樂為主線,除了《藍色》、《白色》、《紅色》中的著名樂段,《十誡》、《維羅妮卡的雙重生活》、《殺人短片》、《愛情短片》都包括在音樂會的曲目單上。普萊斯納説:“我以我們合作的作品《十誡》作為開場;最後到我為基耶斯洛夫斯基寫的最後一部作品《為朋友而作的安魂曲》中的《落淚哀悼日》。這是我對他的敬意。”

觀眾聽得忘了鼓掌

“藍白紅”電影的主題曾被無數次解讀,即便在其問世20年後的今天仍被影迷們津津樂道,而音樂對這三種色彩各自象徵的直觀演繹則使得昨晚的音樂會頗為耐人尋味。《藍色》的深沉憂鬱,交響化的和聲編織出一個厚重的情感囚籠;《白色》的輕佻纏綿,活潑的探戈節奏恰似尋求兩性關係中“平等”雙方的博弈;《紅色》的縝密哲思,融合了多部基氏電影的宏大構想和深刻思考。三種色彩各具特色又相互交融,同樣或類似的音樂主題在不同樂章間“穿梭”,在不同的情境中呈現出不同的意味。

音樂會的壓軸曲《朋友的安魂曲》中,幾部電影的音樂主題輪番上演,如同基氏電影中的人物一個接一個地復活,訴説他們曾在他的鏡頭下經歷的掙扎與救贖。女高音如同靈魂出竅般地吟唱,不斷突破極限的音高如同無限接近天堂。

整場音樂會進行過程中,每一個篇章間隙,觀眾常常忘了鼓掌,偶爾來一兩嗓子尖叫也顯得突兀而不合時宜,因為每個人都已經沉浸在那一場聲色光影的舊夢之中。直至最後的謝幕,從夢中醒來的人們用起立鼓掌表達了一切。

普萊斯納曾説,他內心的一部分隨著好友基氏的去世也同樣死去。演出前,記者問普萊斯納,當演奏基氏電影的音樂時,他口中曾經“跟隨他一起死去”的那個部分是否會復活,他乾脆地説,“不會。”記者追問,“曾經呢?一次都沒有嗎?”普萊斯納無奈地聳肩,“也許吧,如果你希望有。”

7月18日,普萊斯納將於黃浦區外灘老碼頭舉辦講座,屆時將加演一場他作曲的室內樂三重奏。

|