|

譚利華

余隆

李心草

中國五大交響樂團齊聚北京國際音樂節

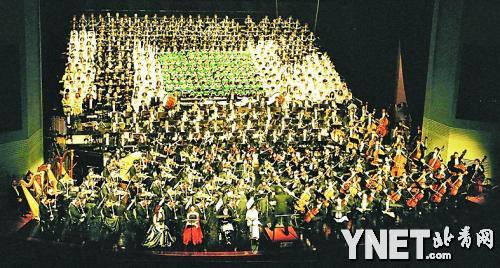

正在北京舞臺如火如荼舉行的第十四屆北京國際音樂節以紀念著名作曲家古斯塔夫·馬勒逝世100週年為主要內容,邀請了世界著名指揮家執棒,並邀集國內藝術水準最高的五個交響樂團為主力陣容,三個星期內共同完成這場紀念馬勒的音樂盛宴,這在北京舞臺過去是沒有過的。中國樂團集體登上這世界最重要的古典音樂節,演奏的作品是交響樂團演奏的試金石——馬勒的作品,這對於中國交響樂的實力是一次極好的檢閱。北京國際音樂節藝術總監余隆對記者説:“北京國際音樂節能夠在這麼短的時間邀集中國五大交響樂團共同參與紀念馬勒的交響樂演出,這説明中國樂團的演奏已經達到了與國際樂團同步的藝術水準。人們都知道,馬勒的交響樂因氣勢恢弘、陣容龐大、復調節奏變化多端,被認為是交響樂團的試金石,需要交響樂團有一定的實力才能完成。大約十多年前,中國樂團演奏馬勒作品是一件音樂界的大事件,哪個樂團要演奏馬勒的交響樂就會令人刮目相看。而今天,五大交響樂團同時拿出馬勒不同的交響樂,中國愛樂樂團還一連演出四部馬勒的交響樂,這的確顯示了中國樂團的強大實力。我的馬勒我的團讓觀眾看到中國交響樂的發展成果,看到中國樂團演奏水準的成熟。”

三十年曆史從無到有

馬勒是奧地利偉大的作曲家,他生活在世紀之交,是浪漫主義晚期代表作曲家之一。作為指揮家,他成功地指揮了格魯克、莫扎特、威伯、瓦格納的歌劇作品;作為作曲家,他的音樂創作多采用動機發展手法,承襲了瓦格納的傳統,他的音樂是通向20世紀無調性音樂的橋梁,在音樂風格上是浪漫主義的延續,在表現手法上則不時地顯現勳伯格作品的無調性因素,他善於把哲理與通俗、個性與民族性、浪漫與現代的音樂糅合在一起。

今年北京國際音樂節開幕式指揮馬勒第八交響樂的著名指揮家迪圖瓦説:“馬勒的交響樂早先並不是廣泛地被交響樂團演奏,而到了1961年伯恩斯坦在紐約愛樂樂團指揮演奏了全部馬勒交響樂作品,人們才發現,馬勒的交響樂作品有著深刻的內涵,有值得挖掘的東西。”在新中國成立後最初的三十年間,我國的交響樂團幾乎沒有演出馬勒作品的記錄。1981年1月30日,當時的中央樂團歷史性地在美國指揮家吉爾伯的指揮下首次演出馬勒《第四交響樂》,這是中國樂團第一次演奏馬勒的交響樂作品。而4個多月後,在我國著名指揮家韓中傑的執棒下,中央樂團又演奏了馬勒的《第一交響樂》,這是中國指揮家第一次指揮演奏馬勒的作品,這在當時可稱為中國交響樂演奏的大事件。也是從1980年以後,中國的交響樂團才開始接觸馬勒,從當時的中央樂團開始,中國的交響樂團演出的馬勒交響樂作品從無到有逐漸形成氣候,直到今天,中國愛樂樂團、中國交響樂團、廣州交響樂團、上海交響樂團、北京交響樂團、國家大劇院管弦樂團和中央芭蕾舞團交響樂團、上海愛樂樂團、杭州愛樂樂團等都已經能夠演出馬勒的交響樂作品。

余隆:

馬勒的交響樂散發著人性的光芒

作為北京國際音樂節的藝術總監,余隆同時也是中國愛樂樂團、上海交響樂團和廣州交響樂團的藝術總監。余隆對樂團演奏馬勒的交響樂作品有著濃厚的興趣,他在接受記者採訪時説:“馬勒的作品是樂團的試金石,他的交響樂傳遞著人性的理念和情趣,傳遞著他對愛與情的感悟,極具震撼力。在中國樂團的發展進程中,上個世紀90年代演奏馬勒的作品就算作音樂界的大事,而今天幾個團能在三周內演出全部的馬勒交響樂,而中國愛樂樂團能僅用兩三天時間就排出一部馬勒的交響樂作品,這説明中國的樂團已經成為國際化的職業樂團。現在一個樂團演奏馬勒已經不是什麼新鮮的事,而是很常規的事,這表明,中國的交響樂團演奏水準在這十年裏有了突飛猛進的發展。”

余隆告訴記者,除了中國愛樂樂團已經完成了兩輪馬勒全部交響樂的演奏外,他領導的廣州交響樂團也已經完成了一輪馬勒全部交響樂的演奏,而他領導的上海交響樂團也已經開始演奏馬勒交響樂作品。他説:“對於交響樂團來説,馬勒的作品是躲不開的一課。”

李心草:讓馬勒回歸原本的風格

身為中國交響樂團的常任指揮,李心草早在1992年就開始接觸馬勒的作品,那時我國著名指揮家胡咏言指揮上海交響樂團演出馬勒作品,請李心草幫助打底排練。而1996年2月3日,原中央樂團改革體制重組中國交響樂團前的最後一場音樂會,就是李心草指揮的馬勒《第一交響樂》,這也是他首次登臺指揮馬勒的作品。

馬勒的作品對於樂隊的演奏確實有難度,李心草説:“馬勒的第三交響樂長達100分鐘到120分鐘,是世界上最長的交響樂,對於指揮來講是一個考驗,對於樂隊來講,同樣也是一個考驗。我自己比較喜歡馬勒音樂性較強的幾部作品,他的第二、第四和第九交響樂都是我喜歡的,我認為馬勒的第三交響樂第六樂章把交響樂寫到了頂點,寫上天了,我特別喜歡。”

李心草還告訴記者:“因為我在奧地利學習過,因此,我對馬勒的作品比較喜歡以奧地利風格詮釋,因為馬勒是奧地利作曲家,奧地利作曲家的作品有時候風格的把握不是譜面上表現出來的,而是口傳心授的。比如維也納愛樂樂團與芝加哥交響樂團同樣演奏馬勒的作品,維也納愛樂樂團在風格的把握上肯定有優勢,我聽到其他風格的樂團演奏馬勒的交響樂,儘管技術很好,我會覺得不是味道。我認為,要想了解馬勒,就得到馬勒生活過的地方去體驗,才能還原馬勒作品本來的風格。而我自己的詮釋多多少少也受到當年在奧地利留學的影響。”

譚利華:

馬勒作品對樂隊提高大有好處

著名指揮家譚利華帶領的北京交響樂團已經成為北京的一張文化名片,前兩年該團每年定期地歐洲巡迴演出,在業界引起極大的轟動,在歐洲得到了很好的讚譽。譚利華告訴記者:“北京交響樂團已經演奏了除馬勒第八交響樂以外的所有馬勒的交響曲,最早演出馬勒交響樂是在1998年。”

譚利華非常喜歡馬勒的作品,他告訴記者:“馬勒的交響樂是繼貝多芬、勃拉姆斯之後的浪漫主義作曲家的代表人物。馬勒曾經是一個指揮家,他對樂隊各個聲部的功能完全了解,因此,他的作品中困難的片段是一般作曲家很難超越的,他的作品織體、復調都非常繁雜,對樂隊演奏水準的提高大有益處。”

在第十四屆北京國際音樂節上,譚利華將帶領北京交響樂團演奏馬勒第十交響樂,譚利華説:“這是一部未完成的交響樂,我對他的第九交響樂和第十交響樂研究後,發現馬勒在作品裏表現了他面對死亡的敏感,他把對人生、生命、愛情和親情的總結都放在這兩部交響樂當中,而第十交響樂中個別聲部的色彩運用更是值得我們當代作曲家學習。”

對於中國觀眾而言,怎樣理解馬勒?譚利華説:“馬勒作品最大的表現力在於震撼、意境和聯想,他給了觀眾聯想的空間,管弦樂的豐富性在交響樂的作品中得到最好的表現。我想,馬勒的作品能夠在北京國際音樂節集中演出,説明我國樂團演奏水準達到了一個較好的檔次,能與國外B級以上的職業樂團同步。而對於觀眾來説,也能夠感受中國人心中的馬勒。‘我的馬勒我的團’在北京國際音樂節中是最好的體現。”

|