學在中國 >

全國兩會期間,中小學科學教育的相關話題被頻頻提及——民進中央建議高校科研院所向中小學開放實驗室;全國政協委員、上海科技館館長倪閩景也在採訪中提到,將更多科教資源送到孩子身邊。

對科學教育的重視,並不是偶然被提及。2023年5月,教育部等18部門聯合發佈了《關於加強新時代中小學科學教育工作的意見》,強調在教育“雙減”中做好科學教育加法。教育部副部長王嘉毅近日也提出,開闢新時代中小學科學教育新賽道。

今年1月,“浙江組織千名科學家任中小學科學副校長”的話題上了熱搜。這是14部門發佈《加強新時代中小學科學教育工作的實施意見》(下文簡稱“實施意見”)的其中一條,這份意見從頂層設計的角度推進浙江省中小學科學教育,給中小學科學教育按下了“加速鍵”。

無論是提高青少年對科學的興趣愛好,還是培養他們的創新能力,基礎教育中的科學教育都是重要的啟蒙階段。和中小學其他學科相比,科學教育有著特殊性,它涉及校內校外、課內課外,不僅內容廣泛,相關資源也分散在各個領域和行業。可以説,做好加法,在中小學科學教育中有著重要意義。

事實上,浙江省部分地區和中小學校近年來已開展科學教育的探索。近日,教育部公佈全國中小學科學教育實驗區,浙江省杭州市、寧波市、溫州市、金華市,以及台州椒江區、紹興越城區等地名列其中。浙江省中小學科學教育現狀如何?如何加快建立校內外協同育人機制,形成多主體共同參與的“大科學教育”格局?

校外科學資源如何導入?

各地探索“科學家進校園”

省教育廳發佈的實施意見中提到,將組織千名科學家擔任中小學科學副校長。科學家為何要走進中小學校園?這些副校長又扮演著什麼樣的角色?事實上,在該意見出臺前,浙江已有中小學聘請科學家擔任科學副校長。

學校為陳劍平院士頒發科技校長聘書 學校供圖

不久前,中國工程院院士,寧波大學植物病毒學研究所所長陳劍平多了一個新身份——寧波大學青藤書院的首任科技校長。一所九年一貫制學校,為何請一名院士擔任學校的科技校長?青藤書院校長余勇有自己的考量。“我們曾經做過一項調查,發現同學們對科技領域較為陌生,且只有少數同學未來想從事科技相關的工作。”這樣的調查結果,讓余勇有些擔憂。

邀請陳劍平擔任科技校長,是余勇深思熟慮後的探索。“陳院士第一次給孩子們做講座,主題是一片葉子如何成長為一片樹林,反響非常好。”余勇説,陳劍平院士對於這個新身份也很重視,不僅讓他所帶領的國家重點實驗室成員和20位寧大教授共同進入青藤書院從事科普工作,還專門組織了一次座談會,商討如何用好這些專家資源。

在陳劍平院士的推動下,青藤書院已成立四個科技創新項目組,涵蓋智慧機器人、海上風電等領域。“陳院士提供了各種資源,我們選擇了中小學生比較感興趣的項目,並在學校遴選了一批有興趣有基礎的學生。”余勇説。

無獨有偶,杭州市丹楓實驗小學也聘請了中國科學院院士徐星擔任名譽校長。這位從北京遠道而來的院士在儀式上有些激動:“有機會給小學生上科學課,非常自豪。”這位專門研究恐龍的院士,也是小學語文課文《飛向藍天的恐龍》的作者。

“小學生對恐龍非常著迷,這也是我們未來推進科普工作的切入點。”徐星告訴記者,接下來會重點在古生物學的科普上做更多的嘗試,把校園科普工作做得更紮實系統。在徐星看來,每個年齡段的孩子都有獨特的關注點,他和團隊要做的,正是創造一個適合小學生年齡段的科普環境,拓寬他們的科學視野。

邀請科學家進校園,溫州更早邁出了這一步。2023年9月,溫州市教育局等8部門在全省率先聯合發佈《新時代溫州中小學科學教育實施方案》,其中一項內容就是5位專家學者任溫州中小學科學教育專家顧問,聘100名科學家、科研工作者任百所學校的科學副校長。

國科溫州研究院科學副校長總校長帥建偉研究員給孩子們講述科學家精神 拍友 李悅

每週五,都是一年級小學生陳易航最期盼的日子。這個學期開始,他所在的國科溫州實驗小學在週五新增了一節“小小愛迪生”課,上這節課的老師們都是校外不同領域的科研工作者。在陳易航眼中,他們就像是“哆啦A夢”,總能變出各式各樣的工具,讓他看到從未見過的科學奧秘。

“小小愛迪生”課的開展,也給了校內科學老師們啟發。為了讓課程更好地落地和推進,校內的科學老師們往往也會參與到其中,比如前期準備、後期復盤等等。該校科學教師陳錦栩全程參與其中,“一段時間下來,感覺自己的科學思維提高了,在科學課程的內容設計上會思考得更多。”她説。

在金華市,科學家們則以另一種方式走進校園——黃文虎院士在金華市榮光學校建立黃文虎少年科技館;潘建偉院士、陸朝陽教授、馬雄峰教授推動全國第一個量子科技實驗室落戶母校東陽中學,並捐贈九章光量子計算原型機模型,開設量子科技相關課程,建設“拔尖創新人才共育基地”;“龍芯之父”胡偉武在永康一中成立“龍芯飛鳳書院”科創基地與創新教育基地。

在不少校長看來,科學家團隊進入校園,為中小學的科學教育補上了一塊重要拼圖。但隨著工作的推進,雙方都在思考,這項工作如何開展得更為紮實。

在余勇看來,科技校長能發揮出作用的前提是根據每個學校的校情定制細緻的落地方式,否則就容易淪為形式。為此,余勇還梳理出了一份需求清單,即中小學生喜歡做哪些和科技相關的事、目前學校在科學教學中缺少什麼等,陳建平院士會根據需求,對接相應的教授或科研人員進校園。

高小青是國科溫州實驗小學的科學副校長。如何劃分科研工作者和科學教師的任務,是這項工作一啟動就遇到的問題。學科知識的教學有一套完整的體系,已經有科學教師授課,科研工作者進入校園需要發揮自己的優勢。高小青説,很多孩子不知道自己為什麼要學習科學,而她和團隊的目標是讓孩子具備科學思維並解決問題。“像科學家一樣思考,這恰恰是我們的優勢。”

校內科學課如何上好?

創客教育、STEM教育蓬勃發展

校外的科學教育資源引進來了,那麼,中小學科學教師如何守好課堂陣地,也是中小學面臨的課題之一。

在科學課程教學方面,浙江提出推進科學課程體系化,探索編制人工智慧、工程啟蒙等地方課程標準。此外,還提出支援學校組織中小學生參與工程項目,建立工程教育創新教室和創客空間。近年來,隨著越來越多的學校探索創客教育、STEM教育,科學課程創新發展日益成熟。

作為國內創客教育發源地,溫州科學教育的“課程創新”加法已經做了10年。2013年,溫州正式拉開創客教育的序幕,以創新的項目學習方式開展科學課程。如今,當初埋下的“科創”種子已然生根發芽。

前不久,溫州迎來市第十屆青少年創客文化節,正是中小學校內科學教育的縮影。文化節上,溫州市實驗中學八年級學生葉沈讓帶來了團隊製作的AI稻草人。AI稻草人可以識別學生不安全或者不文明的行為,發出提醒,守護安全。“孩子們在創作過程中發現,最難的是制定規則,也就是稻草人如何識別學生動作是否安全或文明。”學校資訊教師林美珠説,孩子們找校領導商討規則,進行反覆演繹拍攝,再讓“稻草人”不斷學習。這樣的項目化學習,讓大家在創作的過程中,不斷發現問題、解決問題,漸漸培養科學思維。

經過10年積累,溫州目前已開發20余門本地創客課程,建成248個創客教育基地、1023個創客教育空間,基本覆蓋全部中小學。

而在杭州市西湖區,STEM課程的推廣,打開了中小學科學課的另一種可能性。

STEM是四個單詞的縮寫:Science(科學)、Technology(技術)、Engineering(工程)、Maths(數學)。不難理解, STEM教育就是集科學、技術、工程、數學多領域的綜合教育。它突破了傳統科學課的授課方式,讓學生整合多門學科知識進行學習和研究,從而解決實際問題。

杭州綠城育華學校小學部 同學們發佈“太空旅行站”項目中的“治”慧樂椅産品 學校供圖

2019年,西湖區成為浙江省中小學STEM教育的試點區,目前有11所種子學校。走進杭州市保俶塔實驗學校的航空航太實驗室、機器人空間,琳瑯滿目的工具設備應有盡有,吸引了不少愛好科學的同學們。一有時間,大家就衝進實驗室,埋頭鑽研,在這片屬於他們的小天地中大顯身手。畢業生陸原初二時發明瞭一個名為“勿忘我”的智慧頸環,一時間登上微網志熱搜,引發全國媒體的關注。這個頸環,是他專門為阿爾茲海默症的外婆設計的,如果外婆在室外超迷路過30分鐘,頸環就會提醒她回家並報出住址。從編程到建模,都是陸原一手完成。

陸原的這項發明只是一個縮影。正如開設課程初期所期待的那樣,STEM項目教育突破了學科壁壘,突破了課堂和生活的界限。在跨學科知識的綜合運用中,同學們從想法到落地,成為“小發明家”。

如今,西湖區上百所中小學校都已將STEM教育融入學校的常態課程和社團課中。硬體上,不少學校打造專門的科學空間,支援學生的想法和創意;軟體上,搭建了資源庫平臺,對優秀的課程案例進行了梳理,目前該資源庫平臺已沉澱案例4146個。

即便越來越多的學校開設STEM課程,但未來的發展之路依舊面臨著挑戰。西湖區教育督導評估中心鮑雯雯老師認為,傳統的教育體系和考試導向的教學模式可能不利於STEM教育的實施。此外,STEM課程的實施需要不同學科教師協作,學校可能需要改變傳統的單科教研組的方式,成立以項目為單位的跨學科教研團隊,從而讓STEM課程更深入地開展。

科學教育還有多遠的路要走?

加快建立校內外協同育人機制

放眼全國,全國各地都陸續發文,把中小學科學教育放到了更加重要的位置上。當下,為何屢屢強調中小學科學教育的重要性?

在浙江省科學教研員、省特級教師沙琦波看來,中小學科學教育的重要性體現在普及性和創新性上。具體來説,中小學科學教育的一端連著提升全民科學素養的大眾化科學普及需求,另一端連著科技創新,承擔著培養科技創新人才的重要使命。

“當下科學課堂教授的大多是科學知識,但知識普及只是科學課的一部分,同樣重要的是把科學精神、科學思維的培養滲透在課堂上,為未來培養創新性人才。”沙琦波説。

而意見的出臺也給家長們帶來了期待。“科學課需要與時俱進,無論是課堂還是課外,都希望孩子有機會接觸越來越多的優質科學資源,開闊眼界。”杭州一位五年級家長告訴記者。

金華市東苑小學“電子百拼”社團 金華市教育局供圖

在採訪中,無論是一線中小學科學教師、教研組長,還是科學教研員都坦言,當下的中小學科學課確實面臨著一些困境。

一位小學科學老師説:“我們會觀摩各種示範課,理想狀態是把每堂課上得有聲有色,但現實中一名科學老師要帶好幾個班,精力實在有限。”

ChatGPT、視頻生成模型Sora……在科技迅猛發展的時代,將前沿科技成果引入中小學科學教育勢在必行,這也對科學課提出了更高的要求。“但教材一般10年更新一次,內容難免會有些滯後。如果科學老師自身素養好,會在課堂滲透前沿的科技知識。但大部分老師還是以教材為依據,這也是不利的一面。”一位科學教研員説。

科學是一門以實驗為基礎的學科,有很強的實踐要求。“雖然浙江的科學教育已經走在全國前列,部分區域的科學實驗教育做得也很不錯,但目前依然普遍存在科學實驗參與率不足、實驗評價缺失等問題。”採訪中,一位業內人士告訴記者。

顯然,部分學校和相關部門已經關注到這些現象,無論是邀請科學家進校園,還是開展校內科學課的跨學科嘗試,目的都指向培養學生的科學思維。但科學教育不能只局限于課堂內,更需要校外資源的補充。

那麼,課堂之外,科學教育如何更好地開展?各地也根據各自的實際情況,摸著石頭過河。

今年1月,金華經濟開發區西苑小學4名同學在2023世界機器人大賽總決賽中奪得兩個全國一等獎,引發關注。課堂之外,他們經常登錄“八婺智慧教育”本地平臺搜尋科學資料,不少師生家長形象地把這個平臺形容成本地版的“嗶哩嗶哩”。在這個平臺上,可以找到各種科學相關的資源——中小學科學實驗3D視頻、科技類的賽事通知及培訓視頻、假期科普公益課堂、教師科研成果展示等等。“平臺上有全市各種比賽團隊分享的視頻,我們會仔細研究他們的結構和思路,很有啟發。”本次比賽獲獎的周星宇同學説。

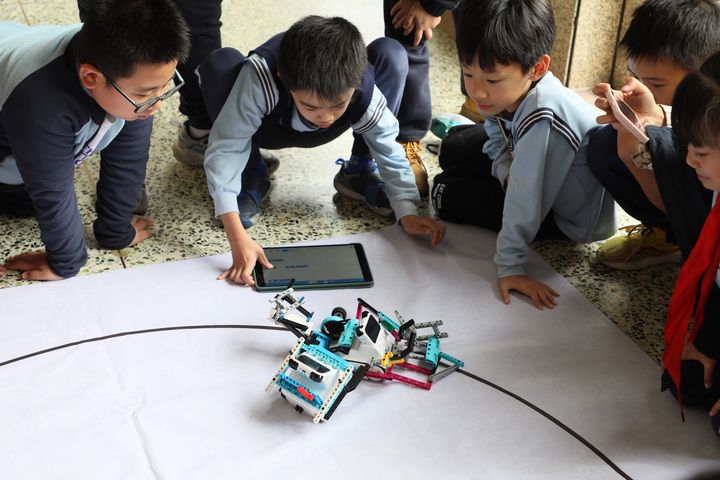

金華市外國語實驗學校樂高編程機器人展示活動 金華市教育局供圖

“我們要做的是利用數字化把科學教育資源匯集起來,在國家中小學智慧教育和之江匯教育廣場資源以外,結合金華實際給學生搭建課外服務資源平臺,讓更多同學參與到科學活動中來,也讓愛好科學的學生走向更高的舞臺。”金華市教育技術和資訊中心主任傅得臻告訴記者。

此外,部分地區正在嘗試和社會建立更為緊密的聯繫,讓孩子們走出校園,去感受更廣闊的科學世界。近年來,杭州市鼓勵中小學校緊密聯繫科技館、科普研學基地等機構,發動學生實地開展科學考察。寧波則推動每所學校就近建立科學實踐基地,打造家校社一體化育人環境。

“希望在中小學的科學教育中,建立更為完善的校內外協同育人機制,不僅把科研工作者、科技資源請進校園,也給孩子們創造更多走出校園的機會,在社會真實情境中學習。”沙琦波建議。

期待未來,越來越多的力量與智慧匯集,為中小學生打開通向科學世界的大門,給予孩子們遠航的力量。

【 責任編輯 :張曉欣 】