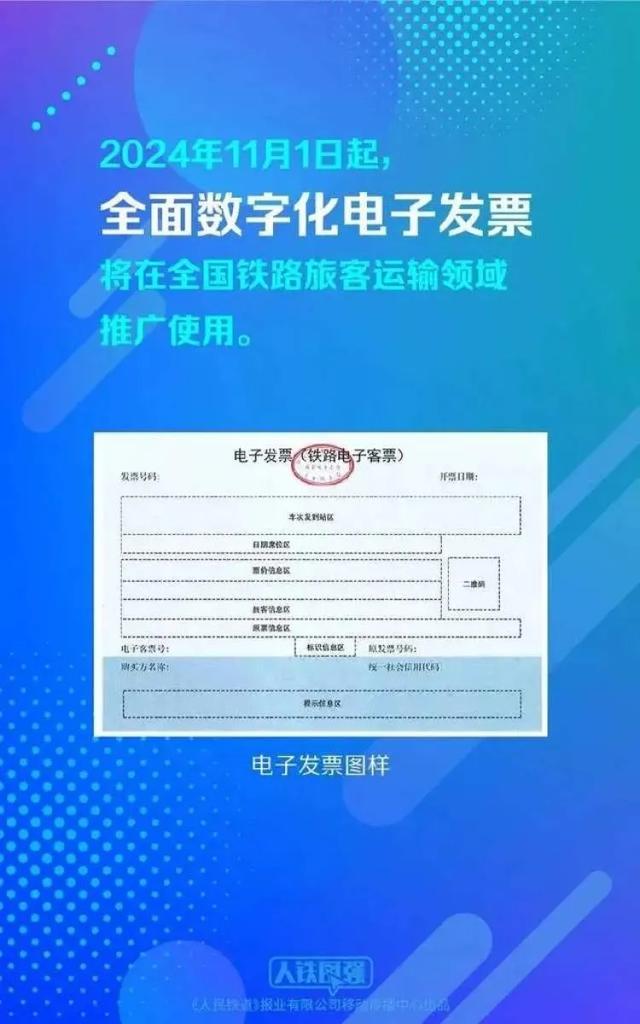

近日,國家稅務總局、財政部、國鐵集團聯合發佈公告:11月1日起,我國鐵路客運領域將推廣使用全面數字化的電子發票,為旅客和單位報銷鐵路客票提供便利。

由於當前鐵路客運採用紙質車票作為報銷憑證,這也意味著,紙質車票將完全退出歷史舞臺。

自2020年6月20日,隨著電子客票在全國普速鐵路推廣實施起,紙質車票實際已經淡出了很多人的生活。但迄今為止,有需要的旅客仍可在車站窗口或自助售票機打出紙質車票。

作為過渡,未來一段時間將採用“紙電並行”的報銷模式。但到2025年9月30日,紙質報銷憑證就將徹底消亡。電子發票讓報銷程式更為便利,很大程度上也節約了社會資源,但對於一些人而言,紙質車票的意義遠非一張報銷憑證,而是人生的一種記錄。它既代表了回家的路,也象徵著遠方的夢,讓一段回憶、一段感情有了可觸摸的實體。

記者和紙質車票的收集者們聊了聊,聽他們講述自己和車票的故事。

愛收集車票的女孩狠狠地碎掉了

“這些年收藏的既是火車票,更是人與人之間的感情。”

自從2020年6月開始全面推廣電子客票起,網友“之”就預感到,自己遲早要告別紙質車票了。前幾日,有朋友在微信聊天群裏分享了有關電子發票的新聞後,“之”整理出自己這些年用過的車票發佈到網上。“愛收集車票的小女孩狠狠地碎掉了”,她寫道。

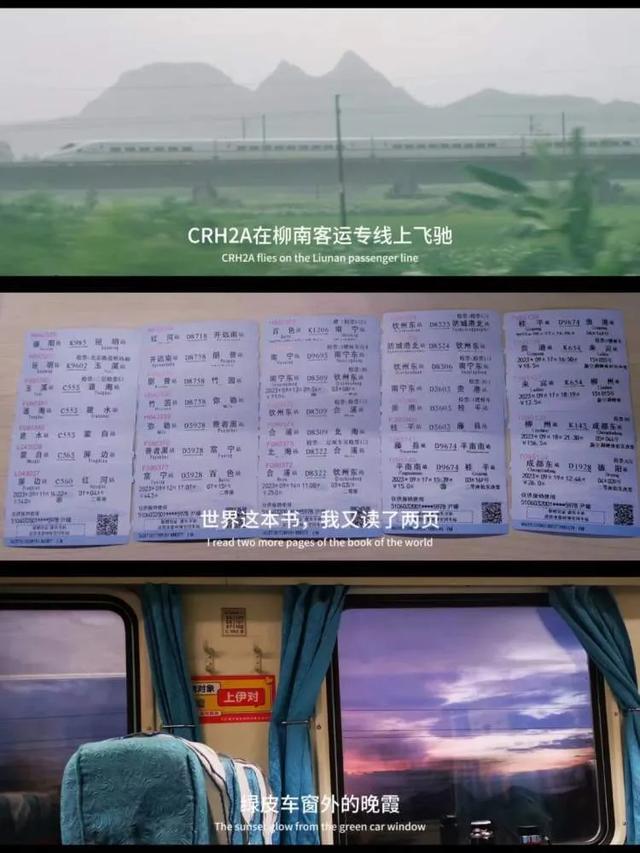

“之”在網上發佈了自己這些年收集的車票

“之”告訴我們,自己從大學時代開始收集火車票。她的大學在河南新鄉,人生中第一次火車出遊是和發小兩人去開封。

“新鄉離開封很近,車票也便宜,十幾塊錢。”回來以後,她將車票仔細收好,“從這時候便決定,以後每張火車票都要保留下來,因為我從小就有收集的愛好。”

大學時代總是窮遊居多,出行很少坐高鐵,飛機更是不在考慮範圍內。印象最深刻的兩次火車出行是去武漢和南京,買的都是夜火車的硬座票

去武漢單程將近10個小時,去南京的時間則更長。四個同學兩兩對坐,一路嘰喳雀躍。坐到屁股硌得慌,就站起來到銜接兩節車廂的過道裏站上一會兒。興奮到根本不想睡覺,到了目的地,一放下行李就開啟了“特種兵”模式。雖然熬了一整夜,一天還是能走上兩三萬步。

“現在想想那段歲月特別美好,有大把時間,還有志同道合的朋友。大三,大家四散實習;大四,遭逢特殊時期沒能回去見上一面。工作以後,再想天南地北聚到一起就更難實現了。”

後來,“之”戀愛了。她和男友異地三年多,兩人約定要將彼此坐火車去見對方的車票留下來,日後作為紀念。

然後,“之”告訴了我們自己和男友之間的距離。大學畢業後,她在蘇州工作,男友在呼和浩特讀研,直線距離近1620公里。

如果全程選擇普快列車,則耗時最久,單程需27小時以上。但價格也最便宜,不到300元。

對於工作不久無甚積蓄的“之”以及沒有收入的男友而言,普快或者動車是最優選。但路上來回就是兩天多,費時也耗神。於是他們很多時候會坐火車去一個中點會和,連帶在當地旅遊。

在“之”的這段戀愛中,火車扮演了重要的角色。也是因為火車,無形中為兩人的這段關係抹上了一層浪漫色彩。因為內心的急切和火車的慢速形成了一種衝突,放大了兩人對於見面的期待。這種效果是飛機和高鐵都達不到的。

“之”回憶,自己剛工作那年的七夕,一走出公司,猛一抬頭看到男友捧著花出現在自己面前。“當時真的超級感動,因為前幾天他還説自己在忙課題,又見不上了。”

工作後時間受限,因此大部分時候都是男友克服學業壓力和路程辛苦,堅定地走向自己。“他經常會熬夜拼命趕課題,就是為了過來和我見一面。”

她感慨,自己這些年收藏的既是火車票,更是人與人之間的感情。無論是友情還是愛情,它們當時的溫度被封存在了這張小小的紙質車票裏。

一萬元一斤的火車票

“車票是紀念,也是見證——自我成長的見證。”

聽説紙質車票即將結束自己的歷史使命後,應屆畢業生小尹翻出了自己在大學四年收藏的火車票。它們裝滿了兩冊各可以放下240張名片的名片夾,以及一個塑膠大碗。他粗算一下,這些車票加在一起應該不下于700張。

他隨後登錄12306查看,發現自己四年間購票的總金額超過了一萬元。“一萬元一斤的火車票!”他宣佈。

小尹大學四年用過的車票

坐火車旅行是一種特殊的奢侈,和錢有一點關係,但和時間更密切相關,因此這種奢侈只屬於大學生。大學之前是沒時間加沒錢,大學之後則是沒時間。很少有踏上了工作崗位的人還選擇搭乘火車旅行的方式了,假期本身就難得,花一兩天來趕路也太不值當了。

讓小尹感到慶倖的是,他利用四年大學時光走遍了祖國的大江南北。“我喜歡坐火車旅行,尤其喜歡那種窗戶可以打開的綠皮車。”慢車載著沒有心事的小尹慢悠悠地晃蕩,“我有很多次在上課的時候就計劃出行方案,然後蹺課去當‘特種兵’。這樣不好,大家別學我,但是,真的很快樂呀。整個大學期間,我把自己想去的地方都去了,每次都會專門列印車票留作紀念。”

十多天的旅行留下三十多張車票

印象最深刻的是去年的一次單人旅行,他從大學所在地德陽出發,一路搭乘快車、動車和城際動車,花了十來天時間逛遍了雲南和廣西。留下三十多張車票,既是紀念,又是一種見證——自我成長的見證。

火車把他帶到了雲南屏邊的火車集市,人們把攤頭擺到了鐵軌上,那是他從未見過的景象;在白河鎮的燒烤攤上,他吃到了一元一串的人生至味。可是當他再買一串時,發現至味竟然來自於雞的屁股部位;在北海老街,他走啊走,在路的盡頭,一片大海毫無預兆地撞進他的視野……

把腳走斷,把鞋走爛,多看看世界

當大多的同學忙於找工作或者潛心考研時,他慶倖在生命的這個階段,自己已經走過了這麼多地方。他走過的地方越多,越發現自己尚未去過的地方更多。他想:世界那麼大,要把腳走斷,把鞋走爛。

201張火車票拼湊出的人生

“有些故事還沒講完,那就算了吧,那些心情在歲月中已經難辨真假。”

網友“王懷恩漫遊人間”在社交平臺上,用201張火車票拼湊出了自己的小半生。

2008年,他從家鄉綏化來到北京上學。從哈爾濱轉机,票價78元。這天是9月2日,那輛于上午09:55分發車的硬座特快把來自東北邊陲小鎮的少年帶到祖國首都,他即將迎來自己嶄新的人生。

那些年裏,他更多搭乘的是從綏化直抵北京的綠皮車。20個小時的行程中,“綠皮火車穿過茫茫的夜色,車廂內昏昏沉沉。”

有一回,“隔壁座的姑娘睡著了壓在我的肩膀上,我一分一秒地計算著抵達的時間,那份難熬至今難忘。”

這些年積累下最多的就是故鄉和北京之間往返的車票,開始的時候車票是紅色的,後來變成了藍色。然而藍票褪色很快,反而是年頭更久遠的紅票上的字跡依然清清楚楚。

十多年來的車票,記錄了他人生中各種各樣的第一次:

2012年5月,T31次特快列車載著他從北京出發,第一次去夜爬泰山;2015年7月,他從哈爾濱搭乘K7041次快車,坐了20小時硬座第一次去到了尚未因舞廳而火的漠河;

2016年7月,在雲南結束騎行後的他從昆明站上車,坐Z162次直達快車回到北京,買的是張硬臥票,路上花了36個小時;而此前兩個月,他人生中第一次登上了華山。

2017年,他沿著蘇東坡的人生足跡,從北京南站出發,踏上了“尋跡蘇東坡之旅”。第一站經青島轉机前往諸城,然後一路南下。在20天內遊走了揚州、蘇州、杭州、湖州和黃岡等地。最後一站的車票,如今字跡已經幾乎褪盡;

2017年的另一場重要旅行,是新疆的33天獨自旅行。

2022年,第一次帶著爸媽旅行;

2023年10月22日,他在原平站最後一次取了紙質車票。

紙質車票記錄的那些“第一次”

這幾天在擺弄過去的車票時,他的腦中不斷蹦出朴樹那首歌裏的歌詞:“有些故事還沒講完,那就算了吧,那些心情在歲月中已經難辨真假。”

“閒魚”上有人做起了二手票生意

自從全面推廣電子客票以來,紙質車票如今最重要的用途就是供出差人士作為報銷憑證使用。此外,有一部分熱衷於收藏車票、注重人生儀式感的人群,還是習慣每次出行時在櫃檯或機器上列印紙質車票,用以保存。此次全面實行電子發票的消息宣佈後,最受衝擊的就是這部分車票收藏者。

雖然電子發票也可以列印出來保存,但在大家看來,無論質感和觸感都不同於往日的車票了。

在“閒魚”等平臺上,可以看到不少人已經做起了舊火車票的生意。賬號為“鐵路票友會”的網友以150元/100張的價格出售已經絕版的紅色無實名火車票。

在二手車票的市場上,紅色車票往往比藍色車票更有收藏價值。一張今年4月的紅色車票可以賣到10元。而20多年前的紅色老車票,更是被喊到22張360元的價格。

保存自己用過的車票是為了紀念人生中的一段經歷,但收購別人用過的車票價值何在?讓人感到疑惑的是,有這種收藏癖的人並不罕見。

而二手市場上紅票更值錢的原因在於,它們往往可以比藍票保存的時間更久,且久得多。

因為藍票在製作過程中採用了特殊的藍色熱敏紙,藍色部分受熱變黑,因此售票機內運用高溫針狀探頭觸及藍票表面使之變色顯示出各種所需資訊。由於性質不穩定,褪色是個不可逆的過程。

網友們因此戲稱這種藍票為“褪色藍”,針對“褪色藍”車票,只能用過塑機進行塑封,才能長久保存。

當網上一部分人哀嘆紙質車票即將到來的“壽終正寢”時,也有不少人表達了相反的態度:中國的火車票本身就更疊頻繁,並沒有哪一款特別具有代表性,因此特別值得惋惜的。

早年的卡片式車票

新中國成立以來,火車票經過了多次更新迭代。

上世紀50年代,我國第一代客票——卡片式常備客票正式登上歷史舞臺。

1979年,中國鐵路首批電腦列印客票I型票出現。儘管當時一台電腦只能帶動一台制票機在一個窗口進行單窗口售票,但引發了中國鐵路售檢票系統的巨大變革。

2008年,軟紙客票發展為磁介質客票……

再到如今的電子客票,及至電子發票,有關火車票的每一次變革都見證了科技進步,和人們出行方式的改變。而在時代前進的腳步中,一些懷舊的情緒註定只能飄散在風中了。

(來源:新聞晨報)