資料圖

資料圖

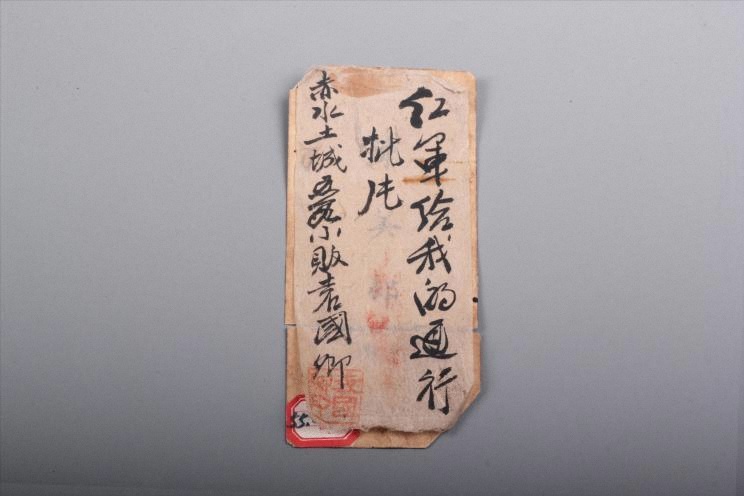

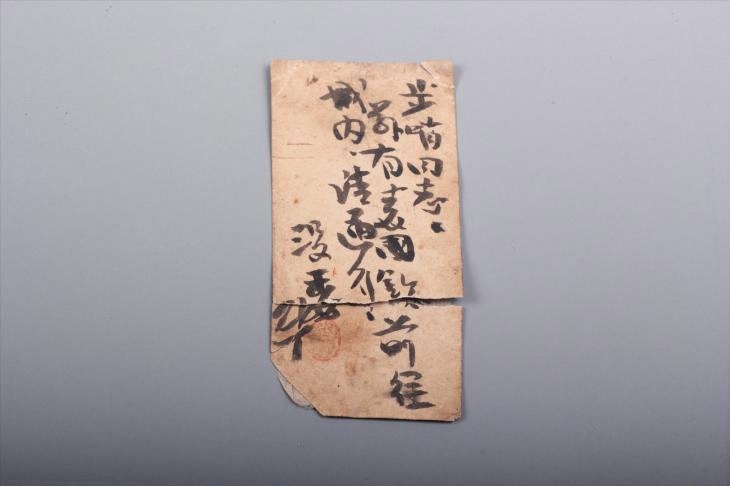

貴州省遵義市遵義會議紀念館珍藏著一張紙質“紅軍沒收徵發委員會通行證”,長11.2釐米、寬5釐米,上書“步哨同志茲有袁國欽前往城內請通行沒委華”19個字。這張滿是歲月痕跡的通行證,見證著紅軍長征途中打土豪、籌糧款、分百姓的一段歷史。

沒收徵發委員會(以下簡稱沒委會)早在1930年便已成立,在蘇維埃政府財政部門、紅軍各級政治部、軍區及地方武裝系統均有設置,統一由財政人民委員部沒委會管理。《中央財政人民委員部沒收徵發委員會組織與工作綱要》規定,沒委會專門負責管理地主罰款、富農捐款及歸公沒收物品等。

1934年,紅軍開始長征後,面對敵人瘋狂的封鎖和圍剿,一度面臨給養匱乏的困境。為籌措軍需、保障後勤,總政治部重新規定紅軍中沒委會的組織,頒發了《關於紅軍中沒收徵發委員會暫行組織條例》,規定“從步兵團起至師、軍團、總政部,均設立沒收徵發委員會,各級沒委在同級政治機關的指導下進行工作”。紅軍沒委會主要任務是籌糧籌款,保障紅軍的後勤供給;沒收軍閥、官僚豪紳財産,一部分供給紅軍,一部分就地分給貧苦人民。同時,沒委會還負責宣傳紅軍政策、擴大紅軍影響力。

長征路上,部隊每到一處,沒委會都要廣泛宣傳沒收徵發的目的和意義,並設立群眾反饋意見箱傾聽民眾心聲。通過群眾檢舉和摸排調查,了解當地軍閥、官僚、劣紳的財産情況,確定沒收對象和沒收數額,再發動貧苦群眾,一起收繳地主官僚和反動軍閥剝削人民所得的民脂民膏。同時,還向富商宣傳黨的政策,動員其為革命募捐。最後,由沒委會對這些財産進行整理,留下紅軍必需品後分發給當地百姓。上文提到的通行證就是紅軍長征至遵義土城鎮期間,為方便群眾工作人員出入沒委會,特意發放給袁國欽的,後經多次輾轉由遵義會議紀念館收藏。

在進行沒收與徵發工作中,沒委會按照中央領導的指示,嚴格遵守政策中的群眾路線和階級路線,與當地群眾合作打擊地主豪紳,共用勝利果實。紅軍在遵義期間,在革命群眾的協助下,共沒收了遵義城百餘戶反動豪紳、軍閥囤積的糧款,僅反動軍閥王家烈一家經營的鹽行就查出價值幾十萬元的食鹽。當時,因食鹽銷路被軍閥、地主、官僚所壟斷,價格極其昂貴,貧苦百姓吃不起鹽。於是,紅軍將沒收來的食鹽直接贈予或低價供應百姓。這樣一來,老百姓對紅軍的信任和支援不斷增強,軍隊的後勤補給也得到保障。

在籌糧籌款工作期間,沒委會主任林伯渠要求部屬嚴格遵守有關紀律,嚴禁出現亂籌措、亂沒收的現象。在一次入村籌糧過程中,老百姓因聽信國民黨的惡意宣傳,提前把糧食藏好躲進深山,林伯渠帶著下屬走了好幾個村莊,才在一戶人家的地窖中發現了兩百多斤玉米。看到黃澄澄的玉米,官兵們喜出望外,立馬就要往外搬,林伯渠卻慎重叫停,讓人先弄清這家主人的情況,如果是地主,就按政策沒收,並留下沒委會的告示;如果是老百姓,要按市場價格購買,並留下字條以表感謝。後經調查分析,認定物主是一戶中農,最後按林伯渠的指示,把信和錢壓在炕邊,這才將糧食背走。

在我軍早期革命鬥爭過程中,沒收徵發委員會扮演著舉足輕重的角色,它不僅是紅軍在革命道路上籌措軍需、保障後勤的重要機構,更是黨和人民之間密切聯繫的橋梁和紐帶。這張通行證的背後,既透露了紅軍後勤保障的艱苦不易,也為我們留下了共用革命成果、鞏固軍民關係的寶貴經驗。