【編者按】

我們相信,每一個收藏故事,每一個文化思考,都承載著中國的歷史與文化精神。我們致力於尋找、保護並傳承這些豐富的文化記憶,讓每一個角落的收藏故事都被聽見,讓每一份珍貴的文化探索都被尊重。在策劃方向上,我們注重獨特性、知識性和趣味性,邀請民間收藏家分享思想,向歷史大膽發問。在《民藏雜談》欄目,我們希望讀者能找到歷史的線索,文化的密碼,生活的智慧。所有文章內容僅代表作者的個人觀點,與中國網中國民藏頻道立場無關,藏品真贗請讀者自辨。

論司徒越書法(節選)

韓書茂

在二十世紀七十年代和八十年代,司徒越先生以自己獨具風格的狂草和金文書法風靡江淮,馳譽海內外,為我國當代書法事業的復興和繁榮做出了傑出的貢獻。

一

司徒越,安徽壽縣人,姓孫,名方鯤。號劍鳴。1914年農曆閏五月初八日生。幼讀私塾,師從黃蔭庭先生。12歲至14歲之間讀《論語》、《孟子》、《詩經》。稍長,受“五·四”運動和新文化思潮影響,從《少年中國》、《小説月報》等進步刊物上,接觸到魯迅、茅盾、老舍、丁玲等人的作品,擠掉了他頭腦中大量的“子曰”、“詩云”。1931年,他考入上海美專學習西畫,翌年轉入新華藝專,紮實的素描、油畫功底及西畫理論,在幾十年後,成為他書法創作的重要學養構成。“九·一八”事變後,他加入中國共産主義青年團,並任共青團江蘇省委宣傳部秘書兼巡視員。因積極參加反帝大同盟活動,遭英租界巡捕房逮捕,後無罪證獲釋。1933年冬,他從上海新華藝專畢業,在組織安排下,從事地下抗日工作。家中見其畢業不歸,仍滯留上海,便生疑意,派他哥哥去上海,藉口母親生病,逼他回到壽縣,從此失去組織關係,在家當了四年小學教師。抗戰爆發後,司徒越流亡到武漢,去八路軍辦事處找組織關係,經同學孔繁祜(共青團員)介紹,在周恩來領導的軍委會政治部三廳六處三科工作。時郭沫若任廳長,田漢任處長、洪深任科長。武漢淪陷後,司徒越避難重慶,經貴州、雲南、越南到上海,在阜豐麵粉廠工人子弟小學任教一年。1940年春天回到壽縣,時而從政,時而任教。1943年冬天,司徒越隨他的親戚到肥西劉家圩,在第一任台灣巡撫劉銘傳後人家中,伏案三周,抄寫了劉家所藏部分甲骨、金文,裝訂成冊,封面題曰《甲骨金石文抄》。他後來創作甲骨、金文書法、篆刻,實奠基於此。解放後,主要從事教育、文博工作,曾任壽縣正陽中學校長、六安師範副校長、舒城中學副校長。

1972年,田中首相訪華,中日恢復邦交正常化,1976年7月20日至9月12日,日本舉辦了《現代中國書道展》,80幅中國當代書法、篆刻作品先後在東京、愛知、北九州展出。林散之、司徒越草書在日本大獲好評。從此,司徒越狂草蜚聲海內外。各種展覽、題詞、刻碑、索書者,擁之如潮。1985年,《書法》雜誌為他作專題介紹。1987年,安徽美術出版社出版了《司徒越書法選》。為紀念《書法》雜誌創刊十週年而出版的《當代書家墨跡詩文選》,日本為紀念中日邦交正常化十五週年舉辦的《中國著名書家百人展》都收入了司徒越的作品。司徒越書法成為這一時期書法園地裏一道亮麗的風景線。1990年10月21日,司徒越因患肺癌逝世。九年之後,中國文聯舉辦《慶祝中華人民共和國成立五十週年系列書法大展》,司徒越作品仍能入選參展,真讓人有餘音繞梁之慨。在1976——1990的十五年間,他無償地為海內外求書者作書近萬幅(僅他自己登記在冊的就有5000余幅)。他留下的這些墨寶,為數以萬計熱愛他的書法的人們帶來了無盡的審美愉悅。

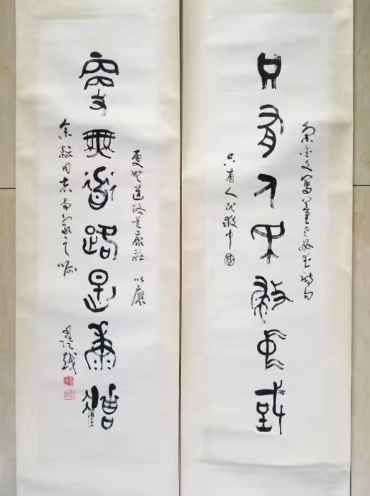

司徒越楹聯《寫董必武詩句》

二

司徒越少年學書,臨過的楷書碑帖應有多家。僅我所見就有隋《龍藏寺碑》,唐·顏真卿、柳公權,元·趙子昂,清·趙之謙。由於他的塾師黃蔭庭和一位堂兄説他的字“不行”,而二位又都是壽縣有名的才子,司徒越便視為權威論斷。於是收拾筆墨,不再浪費時間去練字,此時他年16歲。

1943年5月,他在安徽省立第一臨時中學任教,其時正熱衷於篆刻,加之教文史,學生畢業時,便拿來宣紙,請他寫字。他自知寫得“不行”,又推辭不掉,為了不丟孫劍鳴的人,便署上一個假名字“司徒越”。原因是“司徒”這個複姓多在廣東,人們不會想到安徽,加上個“越”字,只是使之更象個真名,而不會想到是個假名字。於是,在他至今保存的印有100余方印蛻的小冊子《捉刀集》上才有了司徒越的幾方印章。

他自認,真正步入書壇,認真習字,把書法當作創作來對待,是從1976年開始的。那也是各種展覽、題詞、求書者逼上梁山給逼出來的。他不願敷衍應付,丟人誤世,只好從頭開始,學習草書。在此後的十五年間,他主要從張旭、懷素入手,兼以博覽歷代書論,精研佳構,經過千萬次為人作書的實踐磨礪,終於釀成了瑰奇華美的司徒越書風。

將司徒越狂草、金文書法置諸古往今來,燦若星海的書家群體中,除師承正宗以外,他還有哪些獨具魅力的藝術特徵呢?我覺得,主要有以下四個方面。

(一)書寫內容因人而宜

了解司徒越的人都知道,他待人真誠,做事極認真,只要答應了給人寫字,就一定會信守承諾。於是,他遇到的第一個問題就是:“寫什麼?”由於“不喜歡總是寫那幾首唐詩、宋詞”,因此,便要從索書者的需要和特點出發,選擇與之相適應的文詞內容,甚至自作詩文相酬。

1985年《中國水利》編輯部索書,他選《尚書》中的句子“若濟巨川,用汝作舟楫。”集金文寫成條幅相贈,所用書體與《尚書》中文句的年代相當,內容又與水利工作的職能相符,書體、文句、職能三者相得益彰,非奇思妙想不能拈得。

同年冬天,湖北荊州博物館求書,因荊州與壽春同為戰國早期和晚期的楚國都城,他便自作五言詩,寫草書立軸以酬:“初晚二郢都,千里不相見。文化一脈通,精神兩無間”。殷殷之情,溢於書表。

1983年,浙江蘭溪李漁研究會成立,他用草書作七言絕句致賀:“度曲人傳李十郎,舞衫歌扇未全亡。《閒情偶寄》《風箏誤》,奕代猶存翰墨香。”不僅字好,詩亦寫得精彩。

1988年,長白山國際書法大獎賽舉辦,他函寄金文條幅“實至名歸”,這件作品濃墨重彩,筆勢飛動,令人讀後,精神為之一振。

司徒越認為:“書法即是藝術,又兼有實用的功能,因而內容是重要的。”但在創作過程中,他又時常面臨著這樣的心理矛盾,思想上極不重視書法的文詞內容,而在書寫時,又極其重視文詞內容。他説,別人都認為,司徒越能為不同對象選寫不同的文詞內容,是“學問使然”。他卻自謙地説:“哪有什麼學問,只是認真對待,不敢掉以輕心罷了。”嚴以律已,把別人的事當作自己的事去做,寧可自己受累,絕不有負於人,這就是司徒越作書因人而宜,源源不斷的精神動力。

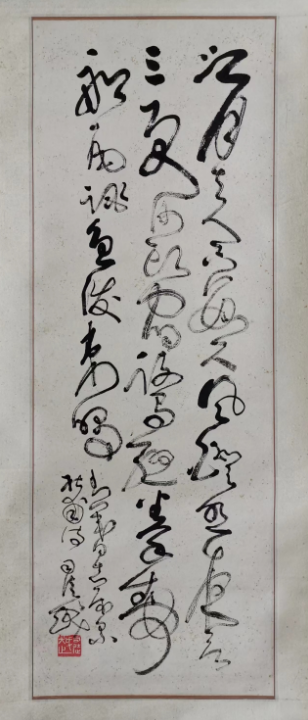

司徒越草書條幅《錄杜甫詩》

(二)結字瑰奇多變

欣賞司徒越的狂草、金文,即使是造詣很深的專業書家,也會為他那些千姿百態、如外星來客般的結字而拍案稱奇。1985年,藝壇巨擘錢君匋向他索書,他以狂草錄郭沫若詩句“胸藏萬匯憑吞吐,筆有千鈞住翕張”相贈。其中“萬”字和“有”字通過局部的逆向行筆和伸縮變化,讓人覺得既熟悉,又陌生,給人耳目一新,別開生面的意外驚喜。

金文條幅·孟子語:“人之相識,貴在相知;人之相知,貴在知心。”其中“人”字兩個,“之”字兩個,“在”字兩個,“貴”字兩個,“相”字三個,這樣多的重復字在書法創作中常被視為畏途。而司徒越卻通過遍覽金文字典,檢索奇字佳構,經過自己的妙手安排,將這些同字異形的金文,不露痕跡的統一在一幅作品之中。其舉重若輕,揮灑自如的創作能力,令人嘆服。

司徒越結字的瑰奇多變不是異想天開的憑空杜撰,而是以千百年來經歷代書家共同創造,併為書法界共同遵守的約定俗成的草法和篆法的規則或規矩為標準和依據的。具體的説,就是要從草書和篆書的字典裏去查、去找。這個草字的結構是出自張旭,還是懷素;這個篆字的結構是出自《毛公鼎》,還是《散氏盤》,要字字皆有出處。司徒越説:“草書是千載以前就已定型的書體,它可以千變萬化,決不可以生造。如果人人都信手揮灑,任筆為體,那將造成書法的大混亂。”1982年,一位記者為他寫評介文章,文章中説他作書認真,下筆有由。可是,編輯不大懂書法,看到“下筆有由”,不解其中道理,便想,司徒越作書揮灑自如,應是“自由”才是,於是大筆一揮,把它改為“下筆自由”。發表後,司徒越一看,大呼:“壞了!下筆自由,這還是草書嗎?”

結字瑰奇多變在司徒越的狂草、金文書法創作中絕不是偶一為之的個別現象,而是俯拾皆是,具有標誌性特徵的普遍構成。

(三)飛白的極致運用

搞書法創作的人都知道,飛白一般是在用墨將盡,在一個字或幾個字的末尾才出現的一種筆墨效果,通常表現為收筆的一兩畫之中。而司徒越狂草中的飛白卻大量出現,成為他抒情表意、渲染筆墨效果的重要手段。他的飛白的運用與古今書家有兩個不同。一是他的飛白不僅可以出現在墨枯和收筆之處,更可以出現在墨濃和行筆之中。草書中堂《婁堅論字畫》開頭“字畫小技耳,然而……”,“字畫”兩字為濃墨,至“小技”兩字將筆鋒提起,便出現兩字飛白,再將筆鋒按下,“耳”字復歸濃墨,至“然”字,又將筆鋒提起,再現飛白,至“然”字收筆的一點將筆鋒按下,並緩緩收起,復現濃墨。這種墨色在一次掭筆之後不間斷的運動中,依靠手對毛筆提按的精微操控和速度的準確把握所形成的跌宕起伏的豐富變化,真讓人有一種“大江歌罷”,酣暢淋漓的痛快感受。二是他的飛白不僅可以寫一兩畫,而且可以連寫一、兩字甚至五、六字。草書條幅·《辛棄疾詞》“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。”從第二個“山”字的末筆便出現飛白,他仍不蘸墨,連將“見我應如是”五個字用飛白一次寫成。這種濃墨與連書五、六個字的飛白所形成的大面積的黑白對比,在章法上形成了強烈的視覺衝擊,給人以節奏明快的音樂感和色彩斑爛的畫圖般效果。

古今書家寫金文,鮮有用飛白者。而司徒越的金文書法,除以寬博瑰奇的結體來表現外,擅用飛白,亦是他金文書法的一大特色。金文條幅《陳毅元帥詩》“風雷驅大地,是處有親朋”,十個字中每一個字都有濃墨和飛白的對比、變化,使得這幅作品婉轉流便,渾厚華滋。可以毫不誇張的説,司徒越的金文書法是我國古今篆書園地中的一枝奇葩,他的結字,用筆,用墨和章法都大大的豐富了金文書法的表現力。這是司徒越金文書法對我國書法事業的重要貢獻。

(四)章法的完美經營

司徒越書法最突出的特徵還是集中地表現為他章法的完美性和多變性。他的狂草和金文多見的是“滿布白”的章法。草書·《康有為題咏鄧書》,起筆便以“湛湛如小兒目睛”般的濃墨連書“歐體盛行無魏法”七字,再掭筆寫“隋人變”三字,完成第一行。其與第二、三行之間,則通過書體的大小收放,挪移揖讓,在穿插映帶中至第三行的四分之三處寫完全詩。有些書家會將剩下的四分之一留白,再起一行,題寫下款。司徒越則不然,他緊接詩文之後,稍讓間隙,便以相當於詩文字體三分之一的小字題寫下款至“鄧書”,再起一行,將下款寫完,然後署名、鈐印。通篇既富於變化,又和諧統一。“落落乎猶眾星之列河漢”,他的“滿布白”是有條不紊,又層次分明的。

金文·《贈合肥明教寺》“山河天眼裏,世界法身中。”不僅文字內容合符佛學經義,章法安排也獨具匠心,其結字“山”字寬扁,“中”字修長,“法”字繁複,“天”字簡約,“世”字欹斜,“界”字中正。詩左側則以小字行書寫兩行邊款。這種縱無行,橫無列,渾然一體的“滿布白”章法,用在金文作品裏,妙趣天成,又不見雕琢痕跡,確是非司徒越不有。

“滿布白”的章法在中國是有著根深蒂固的美學淵源的。商周時期的青銅器,在淺浮雕的雲雷地紋上再飾以高浮雕的龍鳳紋,其紋飾的精美繁縟、造型的詭異神奇,舉世無雙。北宋時期的玉圖畫,以多層次的鏤空雕、圓雕、高浮雕、淺浮雕,刻畫山林中人物的活動,具有極強的縱深感和豐富的表現力,是“滿布白”章法在玉器雕琢中的立體運用。清·乾隆時期,瓷器裝飾中出現了“百花不落地”的粉彩繪畫,這種繪畫已將瓷胎上的空白處全部畫滿,其花團錦簇,表現了乾隆時期富貴華美的盛世氣象。

司徒越的章法又是多變的。甲骨文楹聯“有才識者自多高見,為公益事先去私心。”採用的就是縱有行,橫有列的佈局方式。這樣處理,作品的文字內容既工穩對稱,書法的佈局又整飭條達,得高古簡樸之趣。

金文橫幅“求真”,正文只有兩個字,處理不好,極易陷入單調呆板。而司徒越卻將“真”字的首部提升到“求”字之上,以打破常規的巧妙佈局,出奇制勝,贏得了意想不到的鮮活靈動。

在書法創作的諸要素中,司徒越特別看重章法。他説:“一幅字如果不是一氣呵成,渾然一體,即使每個字寫的很好,而通篇看起來卻如烏合之眾,形神不屬,那也絕非佳作。”他認為,看重章法也與他學習西畫有關。西畫要求畫一件作品,應是“從整體到局部,再從局部回到整體。”就是説,創作作品首先要從整體上把握,即使創作過程中從用筆、結體、分行、布白、署款、鈐印,每一個細節都要小心收拾,但所有細節的處理都要服從全局需要,最終還是要看通篇的整體效果。司徒越章法的完美性、多變性直接得益於他正確的創作觀。

三

時光如梭,轉眼司徒越已經離開我們十九年了。當年,司徒越無償地送給別人的那些上萬件書法作品,今天,已成為人們以萬元重金爭購的墨寶。一個人的書法藝術有無持久乃至永恒的生命力,時間和人民群眾是兩把重要的尺規。《左傳》中説:“大上有立德,其次有立功,其次有立言,雖久不廢,謂之不朽。”這就是影響中國知識分子幾千年的人生觀和價值觀。書法創作是立言的事業,它的不朽取決於三個條件:一、從古代優秀的文化傳統中學到了什麼;二、有什麼獨特的個人創造;三、能否按照美的規律,將這種學習傳統和個人創造在千萬次的探索、嘗試的磨礪中臻于成熟的個人風格。這三條缺一不可,其中,最重要的就是第三條。司徒越的書法是不朽的。在今天這個江山代有人才出,各領風騷三、五年的急劇變革的資訊時代,它已經在無人炒作的情況下,“活”了十九年。它將在三個條件的強勢支援下,繼續活下去,成為不朽。

司徒越書法的價值首先在於他是將中國深厚的傳統美學與西方繪畫技法、理論成功地結合在一起並形成鮮明的藝術風格之當代書壇的第一人。

其次,他在創作中選文用詞的因人而異,結字的瑰奇多變,飛白的極致運用,章法的完美經營,都大大地豐富了當代書法的創作實踐。

再次,他在《草書獺祭篇》、《結體、章法舉隅》、《小議書法創新》、《崎嶇曆盡到通途》等文章中,關於尊重傳統,又要不隨人後;力求創新,又要嚴守規矩;推崇神采,又力主規矩入巧以及將草書特點概括為“連、變、移、疾”四個字的精闢論述,都對我國新時期書學理論的構成做出了積極的貢獻。

司徒越書法是時代的産物,沒有十一屆三中全會的解放思想和社會主義的文藝復興,就不會有司徒越書法。時代在給司徒越書法以成功的同時,也留給司徒越書法以歷史局限。這種局限主要表現為:一、在草書的取法上,主要以張旭、懷素為主,沒有能夠從宋、元、明、清的草書大家中汲取更多的營養,略嫌單薄。二、部分草書作品強調了“連”,而以犧牲線條內涵的發掘為代價,顯得有些直過。三、結字追求瑰奇多變,致少數草書作品圈眼稍多,失之纏綿。當然,這些問題在二十世紀八十年代以後都有改觀。1988年,他為壽縣老年書畫展題書:“錦上添花易,雪中送炭難。我猶有餘熱,慷慨獻人寰。”起筆的第一個字,就在提按頓挫,縱橫捭闔的水準和垂直兩個方向的運動中寫出了不同凡響的筆墨華章。有別於此前我們常見的“連”,“錦”字的收尾就將筆鋒提起,與第二字斷開。接著以三個不相連屬,又形態各異的點寫出了“上”字。“添花”的“花”字以側臥的形式布白,可謂險招。而從“易,雪中送炭難”六個字連書,到第二行“我猶有餘熱,慷”又是六字連書,其中用筆留駐盤紆,墨色濃淡相間,主筆與副筆的交待十分清楚,在連綿不斷地書寫中,于線條、結字、墨色、節奏、穿插、照應諸多方面窮其變化,充分表現了司徒越晚年草書璀燦奪目,撼人心魄的藝術魅力。這一時期的許多草書、金文精品是司徒越崎嶇坎坷,流光溢彩的生命之歌的最後絕唱。

作者(左)與司徒越先生(右),攝于1987年7月。

我們評價一位書家的成就,當然要看那些代表他最高水準的精品佳作,而不是他處在“五乖”狀態下的“發揮失常”。1987年出版的《司徒越書法選》,由於當時的印刷條件所限,印出的作品,畫面很不清晰。加之司徒越草書作品中飛白的變化,內涵非常豐富,這種丟失了許多原作資訊的印刷品,形已缺失,哪還談得上神采。有些沒有更多的見過司徒越書法原作,尤其是精品的朋友,據此作出“司徒越書法水準一般”的誤判,就是不足為怪的了。為了彌補這一缺憾,司徒越二子、三子孫以檬、以楊,歷多年艱辛,從散藏于各地的許多友人手中,將司徒越的一些書法原作找出來,重新拍照,準備再出一本印製精良的《司徒越書法集》。我們期待著這本集子早日出版,使人們能夠更全面、準確地認識和理解司徒越書法。

2009年8月2日

原文發表于《中國書法》2010年第三期 作者供稿供圖

(韓書茂,係中國書法家協會會員、安徽省書法理論研究會副會長、淮南市委黨校中文副教授)

編輯:楊俊康

統籌:莊洪海

校對:劉全海

審核:蔚力