【編者按】

我們相信,每一個收藏故事,每一個文化思考,都承載著中國的歷史與文化精神。我們致力於尋找、保護並傳承這些豐富的文化記憶,讓每一個角落的收藏故事都被聽見,讓每一份珍貴的文化探索都被尊重。在策劃方向上,我們注重獨特性、知識性和趣味性,邀請民間收藏家分享思想,向歷史大膽發問。在《民藏雜談》欄目,我們希望讀者能找到歷史的線索,文化的密碼,生活的智慧。所有文章內容僅代表作者的個人觀點,與中國網中國民藏頻道立場無關。

良渚文字的書契與考辨

韓書茂、端家琪

2019年7月6日,”良渚古城遺址”申遺成功,列入“世界遺産名錄”。自1936年施昕更發現良渚黑陶,1959年夏鼐提出”良渚文化”概念,這是良渚文化研究取得的重大階段性成果。

良渚文化研究業已表明:一、五千年前新石器晚期以稻耕農業為基礎的良渚地區出現了剩餘勞動産品。二、家庭和私有制出現。三、貧富分化,社會分工明晰,階級産生。四、王權建立,以王權為軸心的宗法制度形成。五、為維繫既有的王權制度,抵制外來侵略,城邑的建設成為客觀事實。六、作為交際工具的文字體系成熟。

1996年,為紀念良渚文化遺址發現60週年,浙江文物局編著了《良渚古玉》,書中記載,現已發表的刻有圖畫文字的玉,共181件,分別藏于美,英,法及我國歷史博物館,故宮博物院,浙江博物館,上海博物館,台北故宮博物院等。2015年,上海人民出版社出版了《良渚文化刻畫符號》,收錄器物554件,符號656個。知名玉文化學者徐夢梅藏有刻有文字的良渚玉器12件,共有文字915個(含重見者),並撰有《良渚”玉石文”》,《良渚“玉石文”之考釋》刊于上海《新民晚報》等。美國紐約亞洲文化基金會發表刻有文字的良渚玉器多件,其文字多有為筆者所能考辨者。上海,安徽多位資深高古玉鑒藏家藏有刻有文字的良渚文化玉器十余件,計七百餘字,其中有三件玉器上的文字已為筆者全部和大部考辨釋讀。一個揭開良渚文字謎題的歷史際緣呼之即出。

一、良渚文字的書契

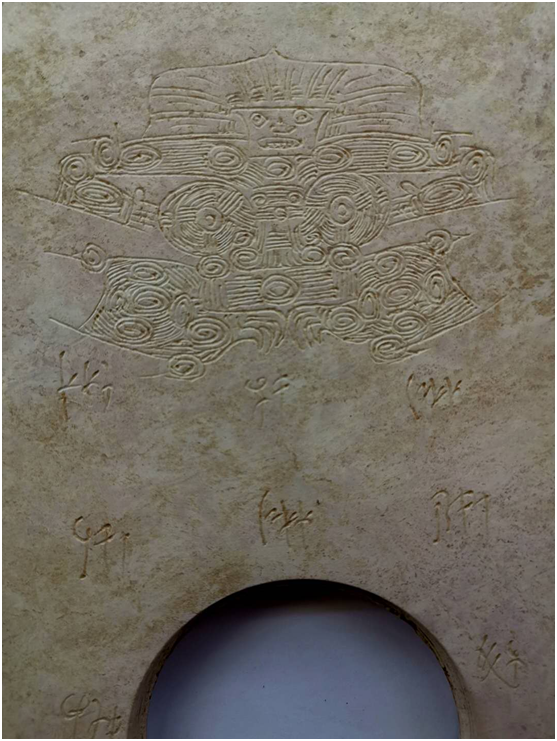

從已見良渚玉器上的文字來看,其為非常成熟之表意文字已毋庸置疑。它不僅有字、詞、句、章,而且常與”神人獸面紋”,”神鳥立祭壇紋”同時出現在玉璧,玉璜,玉冊等大型器物上,這可以看作是新石器晚期良渚先賢的書法和繪畫作品。(圖1)就文字的書契而言,它比甲骨文表現出更多的“書寫性”以及情緒的生動傳達,在用筆(刀)、結體、章法(分行布白)三個方面具有很強的藝術表現力,與今天的”硬筆書法”可以等量齊觀。

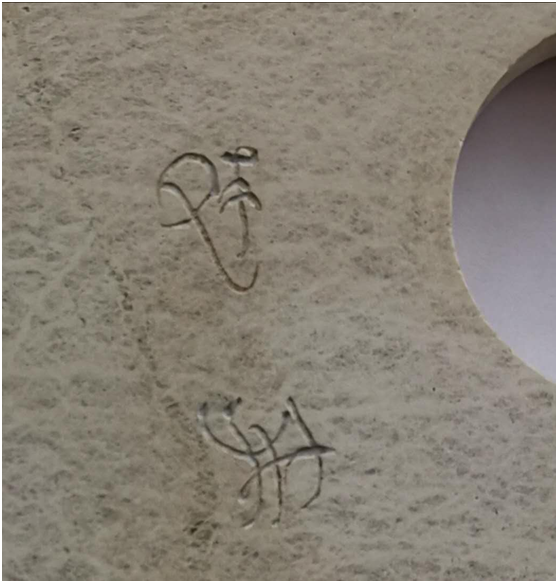

(一)用筆(刀)。良渚文化玉器用料為江蘇溧陽梅嶺軟玉,硬度為摩氏5度,低於紅山文化河磨玉(6一6.5度),它是良渚先賢用高於梅嶺玉硬度的礦物質材料,如今天手持硬筆一樣直接在玉器上書契出來的。從筆跡上看,為中鋒用筆(刀),正直不偏。其跡如”錐畫沙”,”屋漏痕”,運筆有起止、提按、流駐、頓挫,一波三折,流暢飛動。一些筆畫之間有呼應、映帶、牽連,如同行草書的用筆,逶迤灑脫,呈鴻飛獸駭,鸞舞蛇驚之態,非常生動,富有表現力。這種線條是在甲骨文裏未曾見過的,是一種高品質的線條。(圖2)

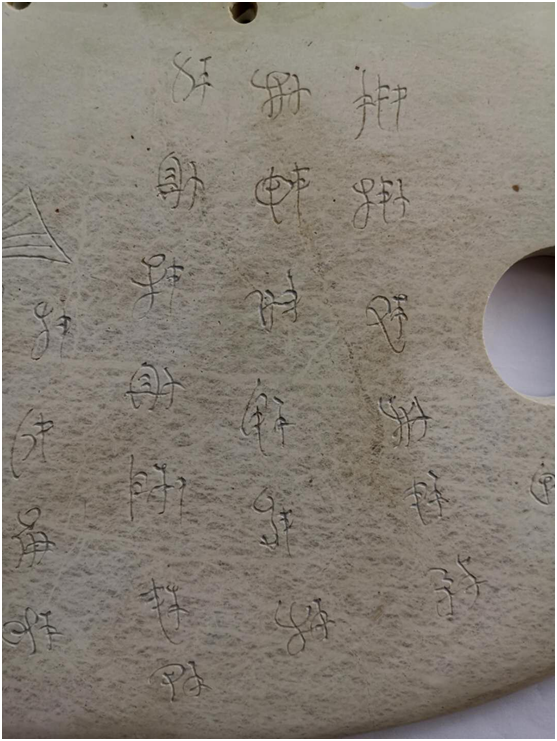

(二)結體。良渚文字的結體有(1)上下結構;(2)左右結構;(3)左中右結構;(4)走之結構。它的單字書寫順序是先上後下,先左後右。有些單體部件用於多個字的結構中,實際上已經成為”偏旁”,如”扌”、“牜”。良渚文字的結體包蘊了豐富的形式美法則,有平行,對稱,曲直,長短,疏密,斷連,奇正,平衡,變化,協調,表達了良渚先賢在書契過程中明確的審美意識的流暢傳達。

(三)章法。良渚文字的排列組合有橫式,豎式,橫豎同章,文圖共篇多種形式。豎式布白,字距較密,行距較疏。橫豎同章,文圖共篇者則整飭有序,變而不亂,從中見出書契者嫺熟地駕馭通篇的高超佈局能力。“纖纖乎似初月之出天涯,落落乎猶眾星之列河漢”(孫過庭《書譜》)。良渚文字通篇的章法之美,令縱然是今天的書法家看到了仍禁不住拍案稱絕!(圖3)

二、良渚文字考辨

著名古文字學家,歷史學家,夏商周斷代首席科學家李學勤先生説:”良渚陶器上的刻畫符號,有象形的,抽象的,……不承認其為文字是很困難的。”擔綱良渚申遺的復旦大學博物館學教授高蒙河説:”良渚已發現700余個刻畫符號,其中有許多刻畫符號排列在一起,具有文字的功能特徵,被古文字學家視為原始文字。”筆者從事古文字研究,書法創作、研究和高古玉鑒藏、研究凡五十年,釋讀良渚文字一直是我們密切關注的重要課題。一日,我們在鑒賞一件良渚文化玉鼓上發現一個 字,與甲骨文中的

字,與甲骨文中的 字為同一字形,於是找出《甲骨文編》撿出此字,果然毫釐不爽。《辭源》釋:”中,兩旗之中,中正之意。”又看玉鼓上有一

字為同一字形,於是找出《甲骨文編》撿出此字,果然毫釐不爽。《辭源》釋:”中,兩旗之中,中正之意。”又看玉鼓上有一 字,《古籀彙編》中古鈢作

字,《古籀彙編》中古鈢作 字,釋為”沱”,意為”江之別流”,今作”池”。於是,我們決定從一件刻有十一個字的玉鐲入手,將其全部考辨、釋讀如次。

字,釋為”沱”,意為”江之別流”,今作”池”。於是,我們決定從一件刻有十一個字的玉鐲入手,將其全部考辨、釋讀如次。

(一) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,釋為”尊”,會意字,雙手捧一酒器,奉酒以示尊貴。

,釋為”尊”,會意字,雙手捧一酒器,奉酒以示尊貴。

(二) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,會意字,釋為”徹”,《古籀彙編》釋:”食畢而徹去”。

,會意字,釋為”徹”,《古籀彙編》釋:”食畢而徹去”。

(三) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,《古籀彙編》釋”工”,意為:”巧飾也”,為裝飾,加工,製作之意。

,《古籀彙編》釋”工”,意為:”巧飾也”,為裝飾,加工,製作之意。

(四) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,陶制”鼎”之象形,為容器、禮器,商代用青銅鑄造,為禮制重器。

,陶制”鼎”之象形,為容器、禮器,商代用青銅鑄造,為禮制重器。

(五) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,陶制之”鬲”,容器,禮器。

,陶制之”鬲”,容器,禮器。

(六) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,會意字,釋為”遊”,持飄旗之杖以出巡。

,會意字,釋為”遊”,持飄旗之杖以出巡。

(七) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,會意字,釋為”析”,以斤(斧)伐木,用於製作,建築。

,會意字,釋為”析”,以斤(斧)伐木,用於製作,建築。

(八) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,釋為”衣“,衣飾也。

,釋為”衣“,衣飾也。

(九) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,陶制之”壺”,盛酒、水器。

,陶制之”壺”,盛酒、水器。

(十) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,象形字,頭飾美麗羽冠的貴“婦“。商代有王妃“婦好”。

,象形字,頭飾美麗羽冠的貴“婦“。商代有王妃“婦好”。

(十一) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,會意字,以手持槌擊”鼓”以宴樂也。

,會意字,以手持槌擊”鼓”以宴樂也。

佩戴玉鐲是良渚貴族財富和地位的象徵。古漢語以單音節詞為主,一個字就是一個詞,其詞法、句法也與今日不同。玉鐲上的十一個字,連起來是”婦鼓尊徹工鼎鬲遊析衣壺”,大意是:佩戴玉鐲的貴族享有美貌的婦人,鼎鬲衣壺徹的華服佳肴,鼓樂巡遊的娛樂儀仗,伐木巧作的舒適建築。而這些文字內容與良渚遺址考古的相關成果是完全可以無縫對接的。

考古證實,良渚文化後期,因受特大洪水等自然災害影響,良渚先民分成兩支向外遷徙。一支溯長江而上,進入陜西高原和四川盆地,給當地文化,尤其是巴蜀三星堆文化帶來巨大影響;一支向北,融入中原的華夏部落聯盟,並將良渚文字直接衍生為殷商的甲骨文字。也就是説,良渚文字是殷商甲骨文字的直接源頭。

考辨、釋讀良渚文字現在還是一片荒漠。我們希望此文作為第一片草叢植入這一領域,期待更多良渚文字的發現和考辨成果連接成廣袤無垠的美麗大草原。

(圖1)

(圖2)

(圖3)

注:一,文中所引甲骨文字均出《甲骨文編》,中國社會科學院考古研究所編輯,中華書局1982年第二次印刷

二,文中所引古鈢”沱”字引自《古籀彙編》,徐文鏡編,武漢市古籍書店印行,1986年10月印刷

(韓書茂,中國書法家協會會員,安徽省書法家協會學術委員會副主任,淮南市委黨校中文副教授,在《中國書法》,《書畫世界》,日本大型季刊《修美》等國內外十余家專業刊物上發表學術論文40余篇,其中《論沈鵬草書》獲第六屆中國文聯文藝評論獎二等獎)

編輯:楊俊康

統籌:莊洪海

校對:劉全海

審核:蔚力