【編者按】

我們相信,每一個收藏故事,每一個文化思考,都承載著中國的歷史與文化精神。我們致力於尋找、保護並傳承這些豐富的文化記憶,讓每一個角落的收藏故事都被聽見,讓每一份珍貴的文化探索都被尊重。在策劃方向上,我們注重獨特性、知識性和趣味性,邀請民間收藏家分享思想,向歷史大膽發問。在《民藏雜談》欄目,我們希望讀者能找到歷史的線索,文化的密碼,生活的智慧。所有文章內容僅代表作者的個人觀點,與中國網中國民藏頻道立場無關,藏品真贗請讀者自辨。

論沈鵬草書

韓書茂

喜愛並且關注著沈鵬先生的草書已經有十幾年了。十幾年間,在與沈鵬先生的交往中,看著他由探索走向成熟,由艱辛走向輝煌,我為他感到由衷的喜悅並因此産生深深的敬佩。作為一種高雅並且大眾的文化現象,我想從個人獨特的視角出發,對沈鵬草書做如下六個方面的分析討論。

一、新時期書法大潮推出的藝術傑作

改革開放二十年來的新時期書法確實有著與已往中國書法史上任何一個時期顯著不同的時代特徵。僅從現象上看,就有九熱:一組織熱 二報刊熱 三出版熱 四展覽熱 五競賽熱 六研究熱 七教學熱 八交流熱 九收藏熱。這九種熱潮前呼後擁,交相輝映,蔚成當代中國洶湧澎湃的大眾文化浪潮。由於物質生活水準的明顯改善,思想解放,中外文化思潮的交流、融合,極大地解放了書法藝術的生産力,書法也第一次在更廣泛的意義上成為全體人民的藝術。恰逢此時,有著幾十年美術編輯生涯和深厚文化藝術修養,又自幼深愛著書法藝術的沈鵬先生,奮身投入書法研究、書法創作和書法組織三大領域,搏風擊浪,駐立潮頭,在轉益多師,廣泛吸取古今書家優秀成果的基礎上,融匯貫通,辛勤釀造,終於十年磨一劍,推出了具有鮮明時代風格和個性特徵的“沈鵬草書”。“沈鵬草書”首先是我們這個時代的産物,時代造就了“沈鵬草書”,選擇了“沈鵬草書”,時代也肯定了“沈鵬草書”。“沈鵬草書”是新時期草書創作的集大成者,是新時期全民族書法創作集體智慧的結晶。“沈鵬草書”又是屬於他自己的。屬於他自己的天賦氣質、醇厚學養、深邃思考、敏銳直覺、銳意變革、勤奮實踐。

沈鵬書法的發展大致可分為兩個階段,八十年代前一個階段,八十年代後一個階段。

沈鵬自幼喜愛文學藝術,少年時期曾從章松庵、曹竹君、李成蹊學習古文詩詞、中國畫、書法,臨習《芥子園畫譜》、柳公權、顏真卿、王羲之楷行字帖。青年時期入大學攻讀文學,又研讀蘇聯及西歐哲學、美學著作以及中國古代畫論、書論、文論、詩論,廣泛涉獵中外古典小説、詩歌。一九五○年起,先後在《人民畫報》等報刊上發表美術評論七八十篇,其內容多注重年畫、宣傳畫、連環畫等普及形式的美術作品和中國畫。在這以後的四十年間,他的主要職業是美術編輯,從事的是作嫁衣的工作。雖然喜愛書法詩詞,但由於編創矛盾的限制,只能利用工作之餘操筆練習,偶然拿出不多的稿費買些宣紙“實戰”,已是樂不可支。因此大體上説,八十年代以前,沈鵬書法——篆隸楷魏行草基本上是業餘的。“業餘”這個概念,人們在使用時,有三種層面上的理解:一是職業上的;二是時間上的;三是水準上的。當然這三種層面在不同的書家身上的表現有時是統一的,有時是矛盾的。職業的,用大部分時間投入的,在水準上可能是業餘的。而非職業的,未能用“工作時間”投入的,在水準上可能是專業的。八十年代之前,沈鵬從事美術編輯工作及七十年代後期積極投身書法事業,擔任中國書協領導職務,這使得他能夠利用站位的優勢,以“望盡天涯路”的開放的美學視野,縱覽古今,橫取中外,高屋建瓴,廣採博涉,用全元素,高蛋白的藝術營養來健全自己的創作肌體,為其後“沈鵬草書”的異峰突起打下了廣博和堅實的基礎。

一九九一年,沈鵬當選中國書協第一副主席,翌年當選中國書協代主席。在其位,謀其政,沈鵬以對社會主義書法事業高度負責的精神、率先垂范,以更多的時間和精力投身到書法創作實踐中去。“廢紙三千猶恨少”,就是他這一時期辛勤創作的真實寫照。他科學地總結和運用自己長期書寫今草、行書、魏書、隸書、楷書、篆書的豐富實踐和精深功力,從自身的性格氣質和創作趨向出發,選擇了草書作為這一時期的主攻方向。這一選擇,對於他一生的書法創作而言,具有戰略性的決策意義。他從深入漢唐以至民國、當代草書經典作家的優秀作品之中,忘情地汲取營養,並經過自己對篆隸魏行多種書體所“悟”之意,獨出機杼,創作出以大量書寫自作詩詞,強烈的抒情色彩,個性化的書法語匯和高品質的線條表現為四大基本特徵的“沈鵬草書”。大器晚成,九十年代以後,沈鵬終於迎來了自己草書創作的黃金季節。

二、強烈的抒情色彩是沈鵬草書最撼人心魄的魅力所在

閱讀沈鵬草書精品,撲面而來的是它濃郁的抒情色彩。2000年秋天,我去北京拜訪沈鵬先生,他拿出新出版的《草書·前後赤壁賦》簽名贈我。我通讀一遍後驚呼:“此作非先生在身體和精神狀態極佳的情況下不能寫出。此作當不可復得也!”

《草書·前後赤壁賦》是沈鵬草書中的宏篇巨制。它濃墨重彩,流駐盤紆,起伏跌宕,一氣呵成。通篇如大江東去,浩浩蕩蕩,勢不可擋。書家創作時因酷愛東坡之文,與其時坡翁文中所遣胸中塊壘,生平鬱悶,形成了強烈共鳴,遂能穿越千年時空隧道,在古今交會的心靈平臺上與坡翁進行哲學、文學、宇宙、人生同中不同,高山流水的親密對話。及至通篇書就,書家“既稍愜意”,仍餘興未盡,“復跋短文于後”,讓人讀後,掩卷長思,至今不能忘懷。

書法作品中情感內容的解讀,主要來自於書作中兩種媒介的傳導。一是文字符號,二是書法語匯——包括用筆、結體、墨色、章法、節奏、氣韻。由於書法語匯的表意抒情功能是高度概括、寬泛和極具包容性的,因此,它所傳導的情感內容只能是諸如喜悅、歡快、同情、愛撫、悲痛、憤怒、憂傷、哀怨、不平、無聊、厭倦、不安、煩躁、無奈、閒適、愜意這樣一種大致的情緒氛圍,它的表意抒情具有類型化的特點,進一步的解讀,還需文字符號的資訊介入。迄今為止,我們對於《蘭亭序》、《祭侄稿》、《寒食帖》的情感內容的準確把握何曾須臾離開文字符號的明確告知。我們對於書法作品情感內容的理解必然地會受到來之於書法語匯和文字符號兩方面所傳導的資訊的影響。我們的閱讀活動是在這兩種資訊的共同作用和交替作用中完成的。

沈鵬草書強烈的抒情色彩來自於他鮮明的書法創作觀。在我所讀過的沈先生的八十余篇書畫評論中,涉及書法表意抒情的比比皆是。

在《創造·情感·技巧》中,沈鵬指出:“書法按其特質來説,是極富表現性的藝術,……真正嚴肅的創造要有情感。”

在《浪漫主義精神的高揚》中,他進一步闡發:“心意通過對物質材料的駕馭,把特定的美學理想體現為直接現實的能力,在創作過程中具有決定意義。”

在《探索“詩意”》,《電視談話》,《書法創作散談》中,他更是明確主張書法作品要追求詩的意境。“書法可以和應該有詩的意境。”

意境是沈先生從詩論和畫論中移植過來的一個美學範疇。按我的理解,書法作品的意境應是成功地運用書法語匯所建構的整幅作品的形式美與書家特定的思想情感水乳交融共同營造的一種給人遐想,耐人尋味的情緒氛圍,它境在書中,意在書外。

二○○三年三月,我再次去沈鵬家中拜訪,先生高興地贈我一幅新近得意之作《梅堯臣·魯山山行》。此作橫幅,狂草,正文四十字,筆調與《前後赤壁賦》迥然不同。它用墨濃淡適宜,筆致圓融,多用中鋒,節奏輕快舒緩,結字雖有大小欹側,但起伏不大,寫到末句“人家在何處,雲外一聲鷄”,“鷄”字的“奚”旁最後一點,稍作停駐,忽然提起,以鐵畫銀鉤般的細線將“鳥”部的撇畫寫出,真如空中閃電,讓人出乎意外,拍案稱奇!這幅作品的整體情調沖淡、簡遠、閒適、野逸,書家將彼時久居都市,嚮往山林的情思與原詩的意境融為一體,達到了出神入化的高度統一,是一首當代社會擁抱自然、親近山水、優美的田園牧歌。

三、高品質的線條表現是沈鵬草書最具特色的藝術表徵

閱讀沈鵬草書,做進一步的細節分析,我們就會發現,沈鵬草書的線條品質極高,有著豐富的表現力,而這又是與他對草書線條的深刻理解密不可分的。

在《通往“神韻”之路》中,他説:“看起來似乎‘單一’的線,在中國書法中有著最豐富的變化。”“結體與筆法的辯證規律,以我的認識……筆法是更為基本的,穩定的,具有內在生命力的因素……中國書法以線條為基本造型手段。”

他以運動的而非靜止的觀點看待線條的構成,在引述了孫過庭《書譜》“草以點畫為情性,使轉為形質”後他指出,草書的線條,是“使轉”的“形質”,“‘使轉’歷來被認為是草書最本質的特徵,是草書生命力的最深刻的根源。使轉,意味著線條的急速運動,結體的靈活多變……”

為了提升草書的線條品質,他強調“一波三折”、“積點成線”,反對“墜”“飄”,追求“澀”、“毛”,這四點構築了他草書創作線條觀的亮麗的風景線。

二○○三年春天,當我與沈先生談到草書線條品質時,我説,古代草書家中黃庭堅的草書線條品質是很高的。先生表示贊同,並接著説:“要害是運筆的‘一波三折’。”

在《“澆花”之餘》中,他精闢地指出:“‘一波三折’是線條藝術的靈魂”,“舉凡運筆的起伏、頓挫、疾澀、順逆、收縱、往復,擴而言之結體的疏密避就,章法的縱橫捭闔都可以從‘一波三折’悟得精微。”

運筆的“一波三折”不是象有些人理解的做機械式的顫抖,而是一種合乎律動的如屋漏痕般的“積點成線”。沈先生説:草書的線條要有力度,“就要反對‘墜’(筆拖遝沒有提住),反對‘飄’(筆浮滑沒有捺住)……‘積點成線’……應是無數點的密集、延續、伸長……寫字的時候有了‘積點成線’的觀念,線條就不至於輕飄滑膩……‘積點成線’寫出來的字,也很自然會蘊藉含蓄。書法中出現‘澀’與‘毛’,那是筆與紙在矛盾運作中的效果。”

接下來,我想從古往今來的草書大家中選擇懷素,黃庭堅、于右任、林散之作為參照,與沈鵬草書做一些比較學的研究,以從中看出他們各自不同的藝術特徵尤其是草書線條的異同。

懷素狂草在中國書法史上具有里程碑的意義。他運筆如風,向以高速度著稱,且善於布白,其章法的窮變與和諧古今無人能敵。但懷素用筆留駐不夠,線條稍嫌直過。他又常用較小的筆寫較大的字,有些線條用至筆根,有強弩之末,未透魯縞之感。沈鵬草書,參用篆法,這一點與懷素相通。但他用長鋒羊毫,高執筆,含水量大,蓄墨多,擒縱之間,線條變化豐富而骨力內含。布白多以縱有行,橫無列為主,字與字之間常以二字相連為多。與懷素相比,勝在用筆,遜在章法。

山谷乃宋四家中最負盛名的草書大家。他用筆波瀾起伏,縱橫爭折,結字中宮緊縮,外輻四射,有盤屈峭拔之雄奇。但用筆太過著意,不免流於習氣。我手上藏有一方黃庭堅用青紫端硯,其硯色如古銅,石質細嫩,墨膏遍體,因歷千年(刻銘“庚午十一月”,是為1090年),滲入肌理,雖浸泡十日,數洗而不去。硯面刻山谷手書,凡六行,首行起雲:“歐陽六一論書,有不計工拙之法。予以為此乃集書為杼者。撰尚慮之……”因開硯堂,自第二行“予以為”以下,不能全讀。但刻工形神兼備,從中可直窺山谷用筆“一波三折”之意。沈鵬草書在用筆上與山谷有同工之致,但他以意馭法,法在意中,妙在出入無痕。

于右任是民國期間碑派書法的集大成者,他碑帖並舉,魏體行書取得了前無古人的成就,至今無人能與比肩。他的草書亦達到了很高的境界。他用筆深得屋漏玄機,行止如夏雲出岫,全然不見痕跡,結字高古簡約,布白大氣磅薄。但他著意提倡標準草書的易識、易學,作品多字字獨立(信札中偶有連書二三字者),不相連屬,加之使用短鋒羊毫(多用鬥筆),線條起止兩端變化無方,但中間過渡層次未能窮變,致其草書沒有能夠達到更高境界,這或可看作是他為普及草書做出的一種犧牲。沈鵬草書出入碑帖,於於氏用筆、結字汲取良多,且用長鋒羊毫,不僅用筆起止兩端與於氏同擅勝場,中間過渡層次更增窮變。又在章法上強化狂草的連綿,不僅常連書二三字,更有連書四五字者,于用筆、章法上都有脫穎之秀。

林散之是現代草書創作中卓犖有成的大家,于現當代書法影響很大。他純出帖字,精研筆法,作品臻于出神入化。但用筆輕提多於重按,線條枯瘦,有落木蕭疏之寒相。沈鵬草書參悟篆隸楷魏行多種筆意,用筆沉鬱雄強,頓挫多於林氏而愈見蒼茫,如春日草場,生機一片,前景不可限量。

狂草之狂,不僅狂在意,狂在情,狂在勢,也狂在連上。而且這種“‘連綿’固然指一行內部的關係,也應包括前行末字與後行首字之間的關係……狂草的‘連綿’應在加強動勢的前提下恰當地運用。”(沈鵬《狂草略得》)可以這樣説,沒有恰當的連綿,便不能視其為狂草。

狂草的連綿所以精妙,就在於它在高速度、大振幅、快節奏的運作中的無窮變化。而它的難也就難在這種連綿中的變化上。

《草書·一剪梅》是沈鵬作品中縱無行、橫無列之章法運用的少數精品之一。書家選用倣古灑金箋,因吸水與生宣不同,作品出現較多的方折之筆,于情調上更多勁厲之勢。上闋從“一統樓居即大千”開始,至“俯仰其間”便連書四字,及至下闋,用筆愈加恣肆,“心遠如何地未偏”七字中連書五字,且行間挪移揖讓,穿插避就,全無障礙。其中“鞦韆”二字之繁與“門、了、又、無”四字之簡對比強烈,又遙相呼應。讓人讀來,頓覺酣暢淋漓,一氣呵成,縱橫排宕,妙不可言。

草書的斷與連,是密不可分的對立統一。在創作中,它們各自以對方的存在而顯示其特有的美學意義。因而應是有斷有連,斷連並用,斷在當斷之處,連在可連之間。不能因為連是草書(尤其是狂草)的重要特徵而一味地鉤環纏繞,忽視線條品質的開掘,致使滿紙春蚓秋蛇,俗不可耐。又不能因為忌俗而不敢在提高線條品質的前提下加強字與字,行與行之間的連綿,以強化草書的運動感和表現力。

人類的全部實踐活動,都要面對三個問題:(一)怎麼看;(二)怎麼幹;(三)怎樣的條件。怎麼看是世界觀問題,它在三者之間起主導的和決定的作用,它決定著採用怎樣的方法,怎樣利用已有條件和創造未有條件為創作實踐服務。但怎麼看和怎麼幹又要受到怎樣條件的制約。因此,我在這裡特意拈出使用長鋒羊毫這一書寫工具對於沈鵬草書取得成功的作用就顯得不是無關緊要的了。“工欲善其事,必先利其器”,長鋒羊毫因其彈性強,蓄墨多,最宜於表現狂草線條的無窮變化。但駕馭、控制它的難度也較其他毛筆更高,非有運斤成風的嫺熟技法和精深功力斷難掌握。然而我們也不要因此就認為長鋒羊毫適宜於書寫各種字體。以我的看法,寫篆隸楷魏行還是適宜用鋒短一些的筆。當然,有時為了表現別樣的書寫效果,使用長鋒羊毫也未嘗不可,只是你要能夠駕馭得住。

對草書線條深刻、精闢的認識,高品質的線條表現,是沈鵬草書之於當代書法最有價值的貢獻所在。

四、沈鵬草書瑕疵

沈鵬草書在已經取得成功的創作格局中已是相當成熟和近乎完美的了。作為一種高雅並且大眾的文化現象,在專業層面上,它得到了書法界的普遍認同;在圈內外,它有著廣大的喜愛它的讀者群體。要挑毛病,大致有以下幾方面的問題。

(一)偶有“很差之作”。“很差之作”是二○○○年秋天的一個晚上,我與沈先生談話中無意中提到的。沈先生在翌日贈我的作品信封上寫道:“上次談到我有‘很差之作’,需要防偽,現在偽作不少。”

我的看法是,書家大致可分為兩種類型:一類為功力型,一類為創作型。功力型書家寫字時,表現的是熟練的技法和形式美。這種作品也可以滿足很多人較淺層次的審美需求。但耐看性差。創作型書家強調的是每一次書寫過程中,作品構思的準備,創作激情的醞釀,落筆揮運中預想性和偶然性的交替出現。他們的作品不僅僅滿足於讓讀者的眼睛坐在舒適的安樂椅上,更要激發他們潛藏的熱情,引導他們從作品中獲得無限豐富的藝術遐想。沈鵬屬於創作型書家,他的作品基本上是兩頭小,中間大。即精品少,代表性作品少,屬正常水準的作品多,偶然也有“很差之作”。這種“很差之作”的産生又分兩種情況,一種是筆會等場合的應酬之作,一種是書家處在“五乖”的某種狀態下的失筆和失誤。

(二)“很差之作”主要表現在少數作品中結體和章法的局部不和諧。沈鵬是一位在創作上對自己要求極嚴的書家。他既不願重復別人,也不願重復自己。在對已有創作格局的不間斷的突破中,偶然出現一些局部的不和諧,就是在所難免的了。這既是一種不成熟,又是一種在探索中通向新的成熟的嘗試和起步。

《范仲淹·漁家傲》是沈鵬草書中一件近乎“完璧”的精美之作。這件作品也選用了倣古灑金箋。書家在深刻理解原詞內容的前提下,成功地進行了書法的二度創作。整幅作品抒情色彩濃烈,蒼涼悲壯,英氣勃發。當書家寫到“濁酒一杯家萬里”時已然叫人潸然淚下,不能自持。這件作品的線條變化極其豐富,跳浪起伏之間,大量出現的形態各異的輕提的細線,傳達出書家與詞人共通的飛越關山萬重的無盡鄉思。但此作末行“將軍白髮徵夫淚”中“夫”字的撇畫略顯長、粗、圓、直過,若能在這四個方面稍加改進,則此作璧中無瑕也。

脫離作品整體,孤立地評價點線的得失顯然是毫無意義的。草書中點線的美學價值是在結體、章法的合乎規律的組合變化中顯現出來的,此即法國美學家狄德羅“美在關係”的典型例證。西方的拼音文字為什麼不能成為獨立藝術,就是因為它的線條組合過於簡單,沒有豐富的美學關係,作為交際工具,它很方便。要成為藝術,便無可能。

(三)“很差之作”的出現,也與沈鵬使用的書寫工具——長鋒羊毫有很大關係。長鋒羊毫在高執筆的揮運中,極難掌握。一般來説,需要較長的“熱身”時間。在尚未進入“狀態”之前,就會因失控而出現一些“很差之作”。當然,我在文中所指的“很差之作”是與沈鵬自己高水準的作品相比較而言的,不能將這種少量的,偶然出現的“很差之作”與市面上假冒沈鵬草書的贗品相提並論。以我的識見而言,假冒沈鵬草書的贗品相對於另外一些書家的贗品數量要少得多。在北京以外的古玩市場和低層次的拍賣會上,偶遇幾件,不僅不能神似,連形似也不能做到,完全是風馬牛不相及——只不過署上“沈鵬”的名字罷了。

五、沈鵬草書變革支招

沈鵬是一位在藝術上永不止步的書家。一般的書家,有這樣的成就,便會高枕無憂,不思進取了。而沈鵬剛剛結束這一輪的登山活動,又在打理行裝,準備下一輪的攀登。創造大師是我們這個時代書法界的共同任務。因此,本文不揣谫陋,願為沈鵬草書變革試支幾招,或可作為沈先生變革圖新的參考。

(一)調整心態,思變不激

近讀沈先生《通往“神韻”之路》,文中談到八十年代初期,沈先生參加在軍事博物館舉行的一次畫展,應邀在四尺高的條幅上寫下了“想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”的隸書。墨沈未幹之際,剛好李可染先生在一位年輕人陪同下步入展廳。老人在作品前駐足很久,連連稱讚。以後幾次遇見,老人總要提起這張字,連佈局,筆法都描述得很細緻。終於有一天,沈先生向老人説:“可染老師,請您對我的書法提點意見吧!”老人似乎不暇思索便親切地説:“還是要慢呀!”這一句話是老人看過很多,想過很多,深思熟慮,濃縮而成的金針度人之語。它不僅是告誡沈先生用筆要慢,練功要慢,更是告誡他創作的心態要慢,不能急功近利。二十年過去了,以沈先生現在的成就,地位,世俗的功利對他已沒有什麼意義了。但他要為當代書法在書法史上贏得一席之地,為當代書法做出更多的貢獻,作為中國書協主席,他覺得擔子很重,責任很大。因此,他還是有些急,只不過急的內容與常人不同罷了。實際上,急與慢也是對立的統一。人生苦短,你怎麼能不急。但急是要在戰略上只爭朝夕,在戰術上還是要從容不迫。沈先生《三余續吟》中刊發的《草書·吁嗟》就有因這種急於突破已有創作格局,探索新的結體語匯而出現的局部的不和諧,其中“望”字的跼踀,“書”字的散漫,“還”字的茍且,“濱”字的荒疏,通篇散發著一種厭倦、不安、衝突、無奈的情緒。只是到了“飲者多怡悅,我何獨守勤,”才覺得好了起來,且有直接小王《中秋》之境。《吁嗟》等作品中出現的某些局部的不和諧,是書家目前諸多心理矛盾在書法創作中的一種反映。要變革,但不能過激。對於沈先生來説,當前和今後的第一要務,是保持心態的平和與肌體的健康。

(二)集中精力,在狂草上全面出擊

沈鵬書法就書體而言,篆隸楷魏行各體皆能,且每種書體都有自己的個性,這已屬不易,但相對於他的草書而言,篆隸楷魏行都只能是鋪墊和陪襯。清·劉熙載《藝概》中説:“草書之筆畫,要無一可以移入他書,而他書之筆意,草書卻要無所不悟。”沈鵬草書對篆隸楷魏行諸體筆意“悟”的境界之高自是毋庸置疑的。從他的現實情況來看,我覺得集中全力,在狂草上做進一步的開拓是至為科學的安排。沈先生曾在《狂草略得》中引用韓愈《送高閒上人序》評張旭的一段話“往時張旭善草書,不治他技”來説明從藝專精的重要性,“不治他技,意味著對草書的專精,對世俗功名的淡泊。惟其如此,才有一藝的高度成就。”《左傳》中説:“大上有立德,其次有立功,其次有立言,雖久不廢,此之謂不朽。”書法創作是立言的事業,如能當代流行,後世流傳,這也是可以稱作不朽的業績。一個人一生能對中國文化有這樣的貢獻,人生無憾了!

那麼,沈鵬草書如何進一步提高?前面,我已經在第三部分“高品質的線條表現”中對沈鵬草書對當代書法的新貢獻做了詳盡的分析,集中起來,就是(一)對用筆重按與輕提兩端的極致開拓;(二)對重按與輕提之間過渡層次的無限展開。這兩點都是前人在運筆縱的方向尚未能窮盡的領域。而沈鵬草書在運筆橫的方向,或者説水準方向還有可以拓展的空間。集中起來,就是一個——恰當的連綿:(一)字與字之間的連綿;(二)通篇的連綿。

前面已多處論及草書連綿的重要性及其美學價值。沈鵬草書一般以連書二字居多,連書四字已屬少見。從章法上看,又多以縱有行,橫無列的章法居多,縱無行,橫無列的章法亦很少用。沈鵬不能?不是這個問題,我看還是創作觀的問題。沈鵬在《狂草略得》中引述姜夔《續書譜》的話説:“然不欲相帶,帶則近俗。”“這裡説‘不欲相帶’,意指草書應強調內在的‘意’、‘勢’,不借字間的引帶作表面文章。就狂草(連綿草)來説,由於是一種‘百米衝刺’的狂奔、突進,點畫間的引帶要比一般行草為多,但過多的引帶則‘近俗’……狂草的‘連綿’應在加強動勢的前提下恰當地運用。”引帶過多“近俗”,這就是沈鵬的顧慮。就我的觀察,許多“近俗”的“連綿草”,病線上,不在連,病線上條品質不高,缺少變化和內涵。高品質的線條的恰當地連綿,不但不俗,更顯其在大振幅、高速度、快節奏、多變化中的無窮魅力。前面所論《沈鵬草書·一剪梅》中“俯仰其間”,“心遠如何地未偏”的四字連綿和五字連綿就因線條品質高,主筆和副筆、字與字之間的交待十分清楚而增加了作品的藝術表現力。但狂草的“連綿”確如沈鵬所論有一個“恰當”的度的把握問題。即如“百米衝刺”,目前人類的極限速度是10秒左右。再跑長一些怎麼樣?可以,但是速度降下來了。嘗見上海博物館藏王鐸的一張條幅,其中第二行連書十二字,但較之他行連書二三字,三五字者,線條的品質,結體的變化都未見提高和增強,相反還有些降低和減弱。這樣的連綿就是得不償失了。

“連綿”實際上是客觀世界普遍聯繫的法則在書法創作中的具體運用,恰當地運用連綿,在保證線條品質和增加結體多變性的前提下,連書五六字,並更多地豐富縱無行、橫無列的章法運用,我以為這是沈鵬草書目前可以出擊的兩個方面。

六、沈鵬草書未來發展預測

預測未來最堅實的基礎莫過於對過去和現在的清醒認識和準確把握。

沈鵬自幼體弱多病,他的多方面的文藝成就是他數十年同疾病鬥爭,戰勝自我的輝煌業績。改革開放以來,他欣逢盛世,碩果頻出,心境總體上是歡愉健康、積極向上的。這使得他的生理狀態也較以往有了很大的改善。近年來,我多次與沈先生交談,感到他現在的心理和生理狀況都很好。人過七十,就從事書法創作而言,正步入“從心所欲,不逾矩”的佳境。因此,有年對於書家來説太重要了。假以沈先生二十年的時間,沈鵬草書必臻絕詣,我是對此充滿信心的。

美國著名未來學家奈斯比特在他的《大趨勢》一書中寫道:“我們社會採用的技術越多,人們聚集的機會越多,也就越想要和別人在一起。”他把這種現象歸結為當代社會一個相互助長的反應公式——高技術和高交往。將奈氏的這一反應公式移植到當代書壇,就是高藝術和高交往。高藝術和高交往的相互助長是以當代社會高密度、高品質、大範圍、全球化、全方位、多學科、多視角、頻更新的巨大資訊量為推動力的。當代書法之與古代書法相比,最大的優勢就在於其創作觀的先進性和不斷更新。書法創作在較低層次上看的是技法、功力;在較高層次上看的是學養、品位。高品位的書法作品來自於高品位的創作觀,沒有高品位的創作觀要想有高品位的書法創作無異於癡人説夢。沈鵬先生先進的書法創作觀和生生不息的變革精神,來自於他每天從高交往中獲取的來自古今中外大量的文化資訊。“繼續探索”——沈鵬如是説。從這樣的心態和立場出發,我們可以順理成章地導出兩個並行不悖的雙向發展目標:(一)追求書法作品中詩的意境的完美實現;(二)尋求創作中多元化風格的豐富表現。

追求詩的意境的完美實現,是沈鵬為自己設定的一個很高的審美境界。要實現這一點,首先是要釀造和提煉詩的意念、情感。近年來,沈鵬在詩詞創作上碩果頻出,先後出版了《三餘吟草》、《三餘續吟》兩本詩集。他的詩詞除符合押韻、平仄、對仗、用典等舊體詩的一般要求外,更重要的是寫真情,富蘊藉,有詩味,耐咀嚼。書寫自作詩詞是這樣,書寫古典詩詞也是這樣。其次是要打造和豐富個性化的藝術語言——書法語匯,通過用筆、結體、用墨、章法、節奏、氣韻,來完成書作中意境的營造。

尋求多元化創作風格的豐富表現,就要釀就書家情感內容的多元化。誠如沈鵬在《探索“詩意”》中所言:“書法不但總體上説具有象萬物之形,抒一己之情的特點,還可以做到隨篇章內容的變化而産生不同的情感反映,像孫過庭《書譜》所説王羲之寫《樂毅》、《畫讚》、《黃庭經》、《太師箴》、《蘭亭序》書風各異其趣,隨文詞內容變化著書法的情致。”如前文分析,沈鵬草書《蘇軾·前後赤壁賦》、《梅堯臣·魯山山行》、《范仲淹·漁家傲》、自作詩《吁嗟》都因表現的情感內容不同而呈現出風格各異的情致。沈鵬草書必將在表現哲理、文氣、詩情、畫意、樂感等多方面情感內容中做出全方位的開拓。

沈鵬趕上了一個好時代,這個時代使他在資訊獲取、觀念更新、方法提高、工具改進上都有著前代書家不可比擬的優越條件。只要他保持現在的身心健康狀況,銳意變革,不斷進取,終能站在巨人肩上,成為一代大師級書家——而這,正是我們這個時代久已期盼的。

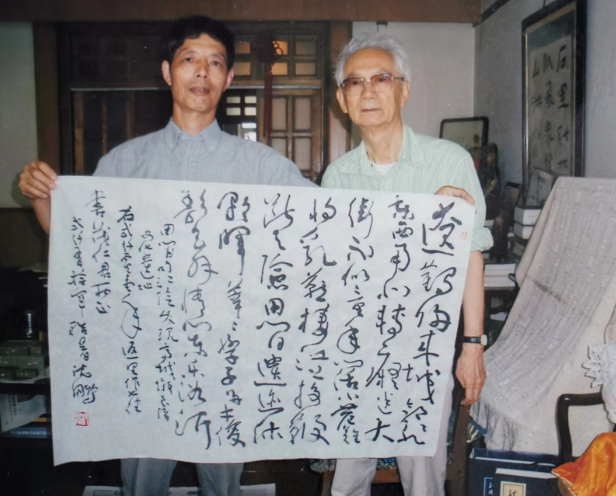

本文作者韓書茂(左)與書法家沈鵬合影

(韓書茂,係中國書法家協會會員、安徽省書法理論研究會副會長、淮南市委黨校中文副教授)

編輯:楊俊康

統籌:莊洪海

校對:劉全海

審核:蔚力