來源:美術報

從印章發展史來看,隋唐時期完成了中國印史上又一次制度的轉變,這一轉變的核心內容是行政系統的官署公印替代先前的官職印;官員的任命憑證及等級標誌不再由職官印章承擔;印章使用方式以鈐朱淘汰了封泥之制,由此形成了與此前秦漢印迥然不同的形制體系。

一、隋唐官印的制度變革

開黃初年,隋文帝在繼承北朝制度與傳統的基礎上,實行一系列改革,隨著原本附著于官印的等級標誌和授官憑證功能的分離,官印的內容漸由職官印演變為官署印。職官印的內容為官吏本身的職稱,官署印的內容為官府的名號。官署印為官府所有,不屬當官者本人。官吏授命時,朝廷不給印章,但到職後,接受前任移交之印。官員卸任時,轉交給後任。

隨之,隋唐官印形制明顯變化,除帝後的御璽形制和字名另成規格外,其餘官印均為鼻鈕銅印,上至省、部、下至周、縣、體式一致,皆自名“印”。鈕式與材質的簡化是適應官署體質的自然現象。

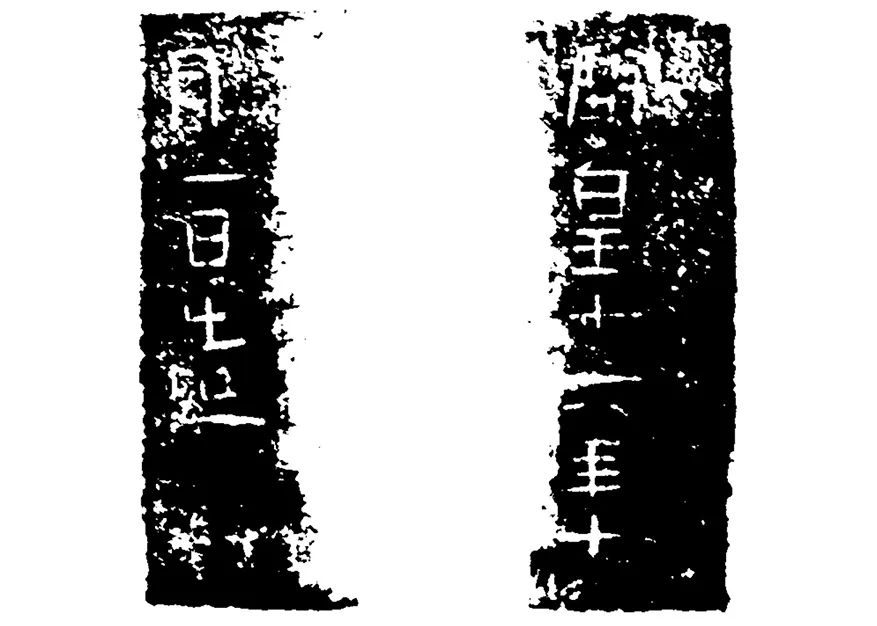

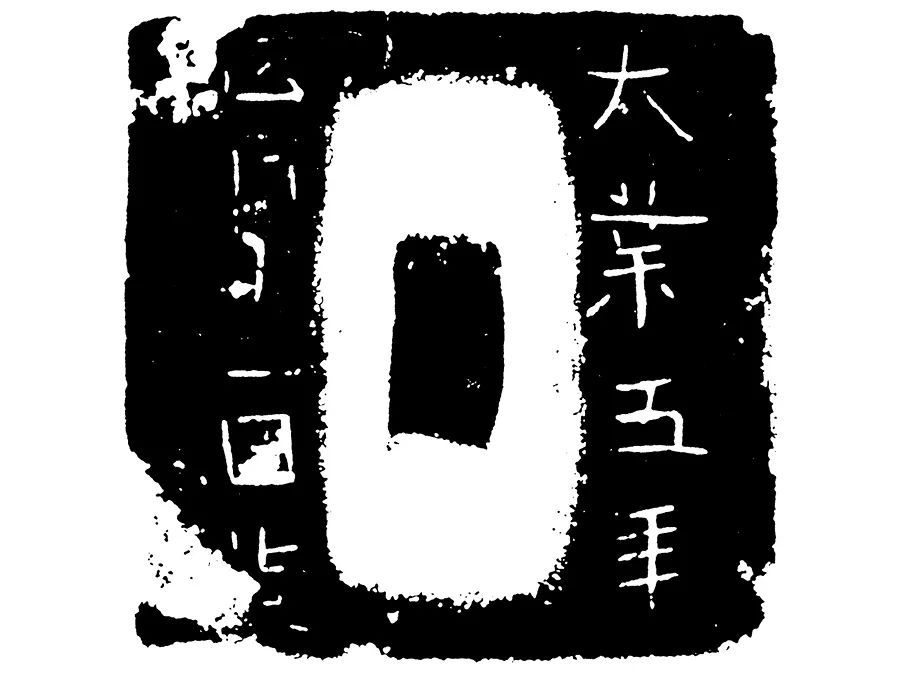

廣納戍印,舊釋廣納府印。銅質。縱54、橫53毫米,通高35毫米。背款“開皇十六年 (594年)十月一日造”,或釋“開皇十六年七月一日造”。簡率的楷書背款,常被稱為中國印章邊款的濫觴。羅振玉《隋唐以來官印集存》《書道全集》《中國璽印篆刻全集》《隋唐官印研究》著錄。日本大西氏舊藏,現藏日本四國民家博物館。

鈐朱的用印方法,在隋唐普遍地使用,印泥的製作技術也已經解決。從現存敦煌文書上的大量唐代印跡來看,色澤多仍清晰可辨,可見當時油性印泥的製作技術已相當成熟。近世發現唐、五代官私印出土時帶有印匣的已有五例。有的印匣底部還帶有朱色殘跡。孫慰祖先生在上海博物館對五代“立馬第四都記”印匣底部的朱跡送往鑒定,證明的確是印泥的幹結物。由此可見,印匣既存放官印,又兼儲印泥,唐代官印的使用方法由此可得。

隋唐朱文大印的式樣基本固定,陰面均為五、六釐米左右,全用朱文,印邊與印文筆畫的粗細差別不大。

隋唐官印的體系一變秦漢官印的體系,改為朱文和印形增大,從根本上説,這是適應鈐朱取代封泥之制的客觀要求。況且由於簡牘的廢止,封泥已不再使用,官印鈐于紙上,朱文較白文醒目,也易於施蓋清晰。官印增大在紙上蘸色鈐印可以更為醒目,而封泥方法的廢用和官署體制的確立,使印形增大不再成為障礙。

觀陽縣印,銅質。印面縱53、橫52毫米。背款“開皇十六年 (596年)十月十五日造”。清瞿中溶著《集古官印考》疑背款似後人偽刻,列入唐代。二百蘭亭齋舊藏。《隋唐以來官印集存》《隋唐官印研究》著錄。現藏天津博物館。

二、印文與製作方式

隋唐官印的文字均採用小篆,但既不是秦漢印專用的繆篆,又不是規範的秦代小篆。有人認為這種篆書是不懂篆書的印工生硬搬套的即興發揮,但筆者認為它引入了北朝墓誌篆額一路的小篆。而唐中後期的印風,趨於妥實平穩,篆法比較圓熟,力圖避免前期的自然散漫之風,與當時擅長篆書的名家有著直接的關係,如李陽冰的“斯翁之後,直至小生”以及史維則、翟令問等,皆有作品傳世。

再者,有人將“之”字作為區別隋與唐官印的標誌特徵,這個看法,首先是由羅福頤先生提出的。但現在出土的印章顯示,唐官印添加“之”的現象比較多見,他們常出現在縣署印中,不加“之”的現象依然存在,故不能以此作為區分隋與唐官印的標準性特徵。

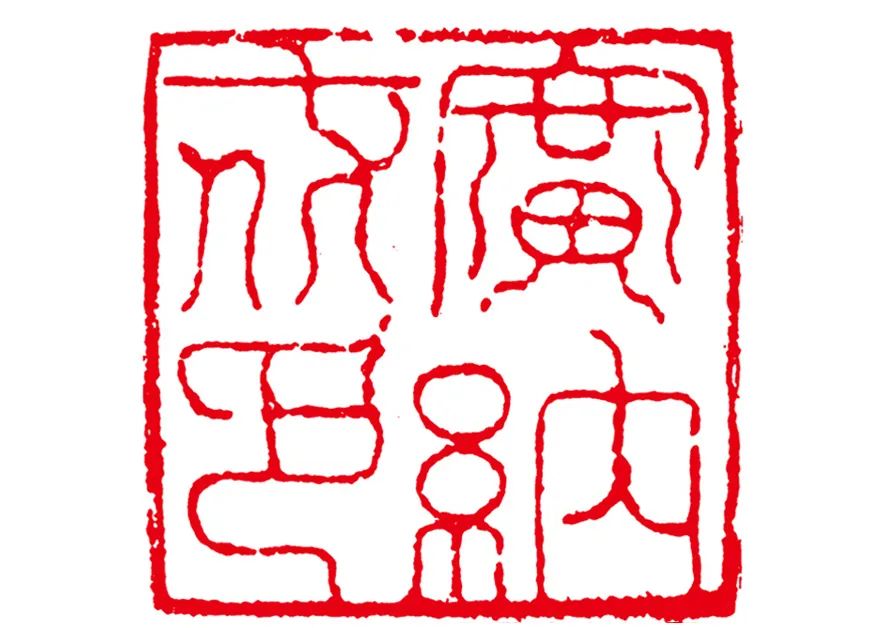

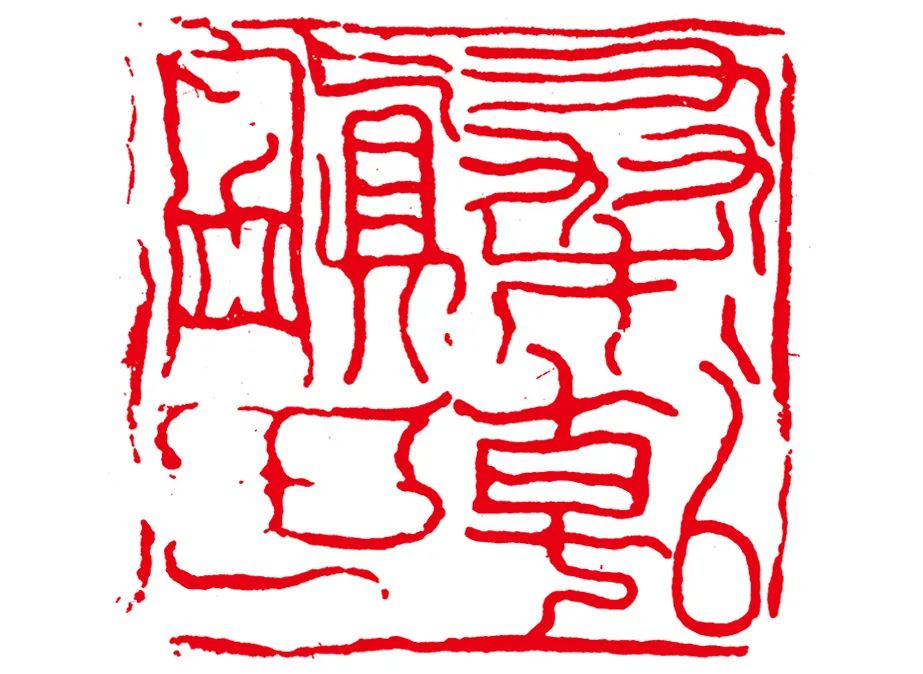

臨汾郡讚治印,銅質。印面縱54、橫55毫米。背款“大業三年 (607)十月一日造”,品像至佳,為近年僅見品,是有紀年的隋朝官印的第五鈕。無著錄資訊。平湖璽印篆刻博物館據實物拓印面、背款六紙。藏所未詳。

隋唐官印的製作方式,有直接鑄文,有二次鑄造(焊鑄)和鑿刻。直接鑄文和焊鑄的印文,過去常被混為一談,認為隋唐官印皆屬“蟠條印”。筆者認為,從隋唐官印的印跡來看,絕大部分隋唐官印屬於直接鑄造。由於“蟠條印”的工藝有所局限,遇到繁密的印文難以普遍使用,甚至在運用過程中脫落筆畫。鑿刻的工藝,也比較少見,如“平琴州之印”。

官印的背款,也是隋唐印製中存在爭議的問題。現在確定為隋官印的四方印,皆刻有年款。而唐官印,除了少數幾例刻有釋文字款外,大多未再延續刻款的做法。有人懷疑隋代的年款為偽刻,羅福頤先生先前認為:“其説容或可信”,之後又明確指出:“均是古董商人所偽刻”。但多數研究者認為,這是一種製作風氣的轉變,隋唐官印在背款上還未形成嚴格的制度。

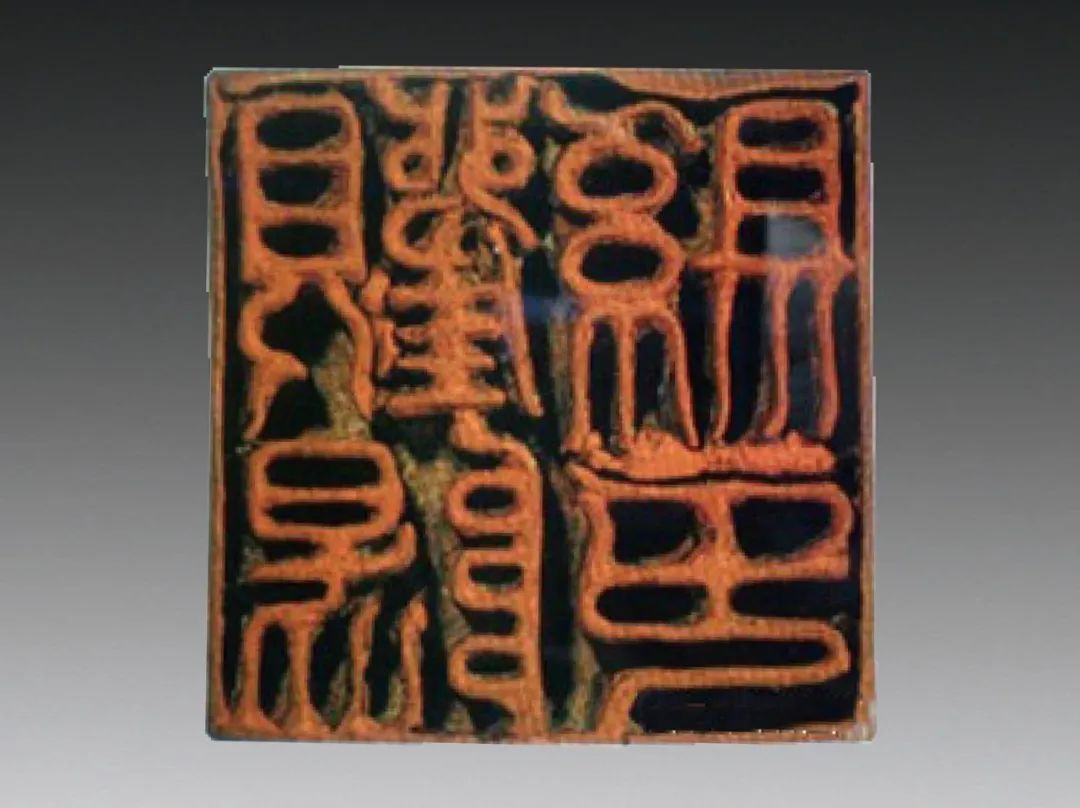

桑幹鎮印,銅質。印面縱53、橫54毫米。背款“大業五年 (609)正月十一日造”,周叔弢舊藏,《周叔弢先生捐獻璽印選》《天津市藝術博物館藏古璽印選》《中國璽印篆刻全集》《隋唐官印研究》著錄。現藏天津博物館。

唐代百官“皆用銅印”,是一種明確的制度。但傳世和近年發現的唐印中,又有許多的陶瓦印,這些陶瓦官印也有中央、地方兩類。與銅印風格基本相同,可以看出其中有的陶印並非地方自製。過去認為唐代沒有殉官印的制度和習俗,但這幾方印皆為陶質,其用途顯然不可能是實用之印,應是殉葬專用印。

從篆刻藝術的角度看待隋唐官印,一方面應該看到秦漢古印的特徵在這一時期已基本蕩然無存;另一方面應該看到,隋唐官印在發展的過程中所反映出來的時代特色,以及對後世印章所産生的影響。

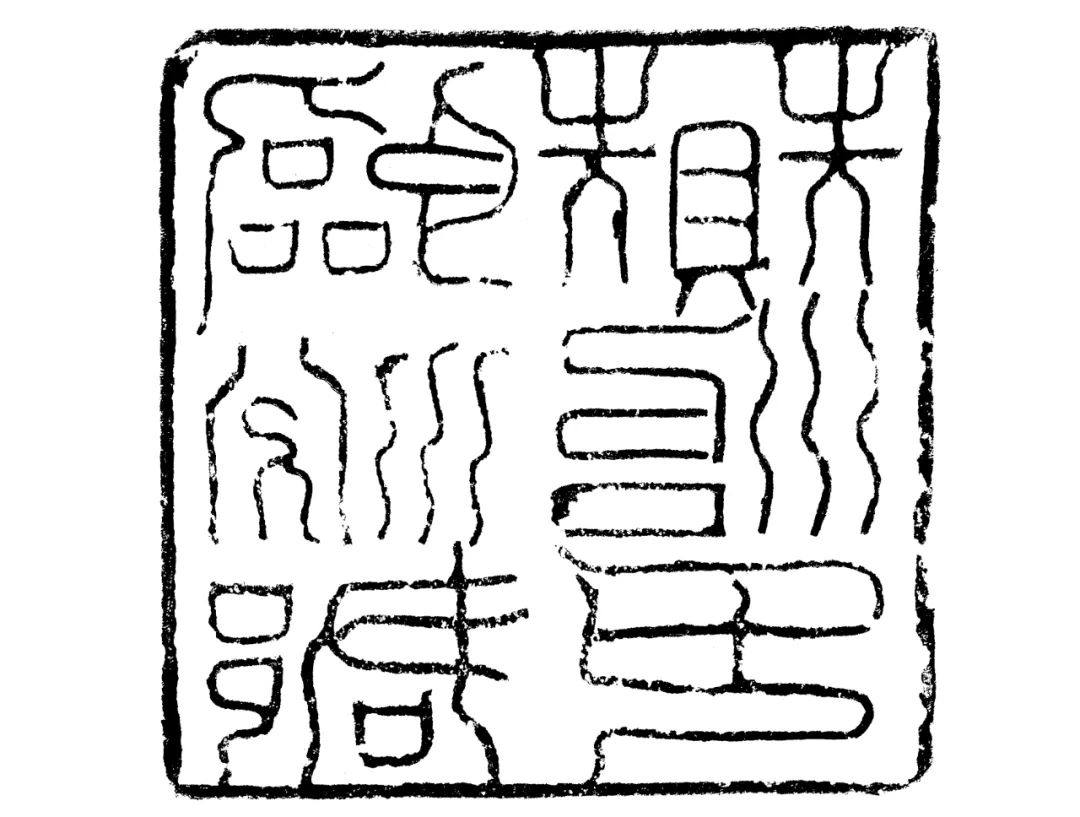

崇信府印,銅質。印面縱49、橫49毫米。背款“大業十年 (614)七月廿日造”,日本太田夢庵舊藏。《尊古齋集印》《楓園集古印譜》《書道全集》《隋唐官印研究》著錄。現藏日本岩手縣立博物館。