千年雄關:見證古今文化交流與融合

發佈時間:2020-09-08 15:16:42 | 來源:新華網 | 作者:王丁、桂娟、雙瑞 | 責任編輯:李培剛新華社鄭州9月7日電題:千年雄關:見證古今文化交流與融合

沿著黃河流向自西往東行走中原大地,函谷關,是繞不開的重要文化地標。

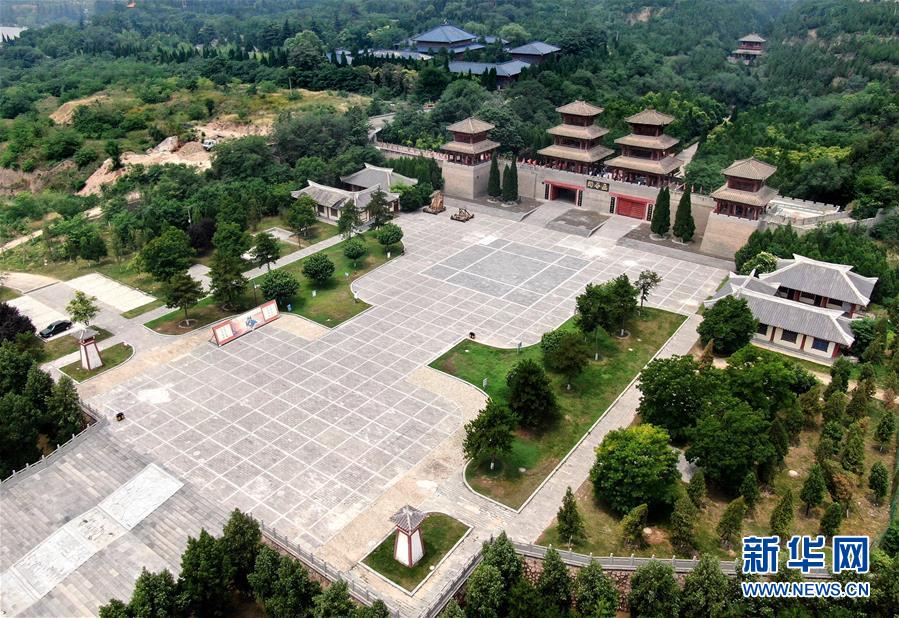

這是6月13日拍攝的函谷關歷史文化旅遊區(無人機照片)。新華社記者李安攝

“函谷如玉關,幾時可生還”“天開函谷壯關中,萬古驚塵向此空”“請君時憶關外客,行到關西多致書”……古往今來,函谷關承載著濃濃的家國情懷、故人鄉思。

歷史上,河南境內有3座函谷關:靈寶秦函谷關,洛陽新安漢函谷關,建於黃河河灘、緊鄰秦函谷關的魏函谷關。最古老的,當屬秦函谷關。

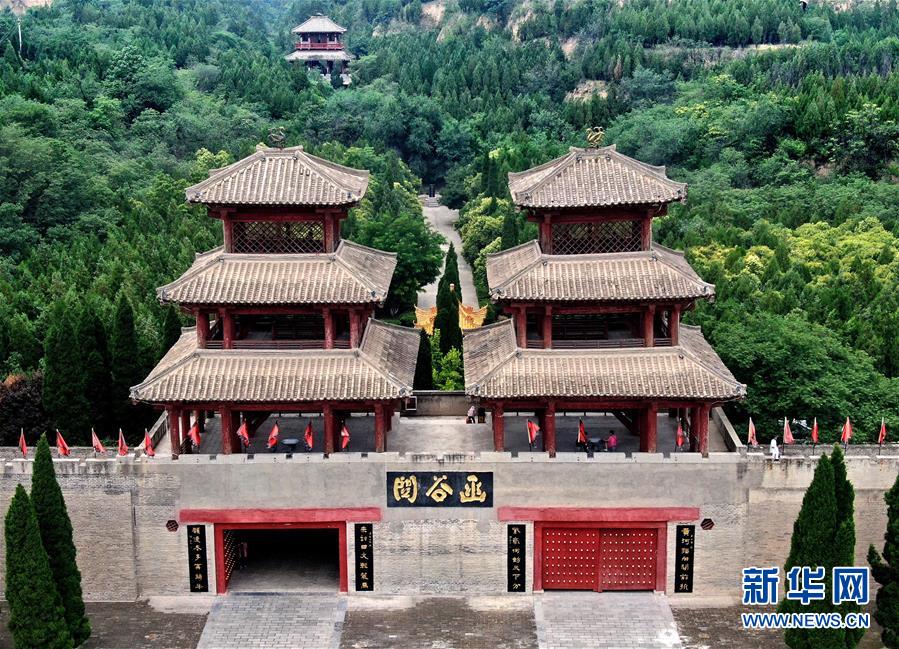

這是6月13日拍攝的函谷關歷史文化旅遊區內的關樓(無人機照片)。新華社記者李安攝

日前,記者尋訪位於三門峽市靈寶市境內的秦函谷關。當年的雄關要塞,早已湮滅在歷史煙塵中。

“在歷代著名關卡中,函谷關最為特殊,它既是古代西去長安、東達洛陽的通衢咽喉,也是千百年烽煙際會、兵家必爭的戰略要塞,更是古代中原腹地與西北地區文化、經濟交流的一處要點。”函谷關歷史文化旅遊區管理處副主任郜俊明説。

從地圖上看,三門峽一帶處於黃河“幾”字形拐彎處。西據高原,東臨絕澗,南接秦嶺,北塞黃河——秦國在此天險關隘修建函谷關。

“關在谷中,深險如函,所以稱‘函谷關’。”郜俊明説,有了函谷關,秦國才能據崤函之固,在六國聯擊之下立於不敗之地,並在時機成熟時東出橫掃天下。

漫步函谷關歷史文化旅遊區,不時邂逅典故傳説:老子著述道德經、雞鳴狗盜過函谷……

這是6月13日拍攝的函谷關歷史文化旅遊區內的函關古道(無人機照片)。新華社記者李安攝

歷史上,函谷關也是象徵榮耀的分界線。

秦漢時期,關中地區為京師所在,人以身居關中為傲。相傳,樓船將軍楊仆恥為“關外民”,便上書漢武帝,請求將秦函谷關向東搬遷至家鄉新安縣,這樣,自己就成了“關內人”。

沿著當年“楊仆徙關”的足跡,記者驅車一路向東,“去弘農三百里”,到達位於洛陽市新安縣東的漢函谷關。2014年,作為絲綢之路聯合申遺項目的一處重要節點,漢函谷關被列入世界文化遺産名錄。

遊客在函谷關歷史文化旅遊區內參觀(6月13日攝)。新華社記者李安攝

此處現存關樓、闕臺和烽燧。關樓保留了民國期間最後一次修葺的形制。登上關樓,記者遙想“秦時明月漢時關”。當年,西域各國使節、商旅駝隊正是從這裡往來都城洛陽。經由函谷關,中原文化與秦晉文化相互交融。

“漢函谷關的軍事防禦功能遠不如秦時,但作為交通樞紐和商貿轉机站的功能更為完備。當時它不僅是一道關,還是一座城。”新安縣文物保護服務中心副主任王洪超介紹,這裡考古發現的內外城結構、建築材料以及瓷器、鐵器、銅錢等物品印證了這一點。

王洪超曾親歷函谷關申遺過程。他介紹,漢函谷關還出土了大量牽駝俑、胡俑、駱駝俑等,這些具有西域特色的文物佐證了當時絲綢之路的繁榮,以及漢函谷關作為“絲綢之路第一關”的地位。在漫長的歷史歲月中,函谷關作為交通要塞和東西交流窗口的角色從未改變。

這是6月13日拍攝的函谷關歷史文化旅遊區(無人機照片)。新華社記者李安攝

隨著古代政治中心東移和經濟中心南移,扼守東西要道的函谷關地位逐漸衰落。回溯中華民族的發展歷程,函谷關始終是不可忽視的存在。

如今,隨著“一帶一路”倡議的深入推進,從鄭州始發的中歐班列沿著古絲綢之路,一路向西抵達歐洲中部。中原腹地,再次與絲綢之路沿線國家緊密聯繫在一起。

表演團隊在函谷關歷史文化旅遊區內的老子像前表演(6月13日攝)。新華社記者李安攝

告別古老的雄關時,記者耳畔交相迴響起駝鈴聲聲、列車轟鳴,深深感受著祖先篳路藍縷、披荊斬棘的進取精神,激動於一個民族不斷奮進、開創未來的偉大力量。