走黃河兩岸 看潮涌中原

發佈時間:2020-06-19 14:03:43走進新安縣石井鎮拴馬村,蔥郁的叢林猶如綠色波浪,與黃河小浪底水庫清澈的河水相映成趣,顯得生機勃勃。

“俺村這個地方是有故事的,1947年劉鄧大軍陳(賡)謝(富治)兵團從濟源強渡黃河來解放洛陽,就是從拴馬附近渡口登岸的。”6月4日,92歲的村民尚道學告訴記者。他打小在黃河岸邊長大,對那段戰火紛飛的歲月記憶猶新。

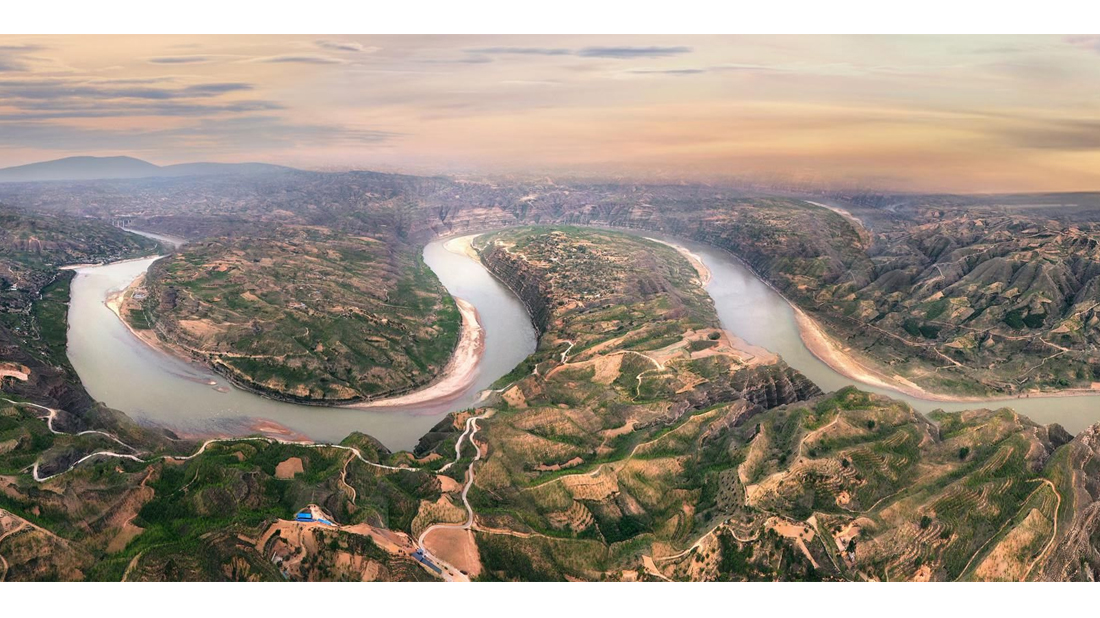

遊客在新安縣黃河神仙灣景區遊玩。河南報業全媒體記者王雪娜/攝

華洋生態科技園負責人馮華説,拴馬村雖臨水庫,過去自然生態卻很脆弱,大風起時,漫山遍野飛沙走石。

為響應黨中央“保護母親河,再造祖國秀美山川”的號召,2003年起,北京華洋海事中心在拴馬村附近承包了1000余畝荒山,找專家、做規劃。他們挖坑換土,在利用原有植被保持水土的基礎上,選擇了適宜在當地生長的油松和側柏種植,植樹成活率達到98%。

如今,華洋生態科技園裏共種植了120余種30多萬株苗木,荒山禿嶺披上了綠色新裝,一個四季常綠、四季有花、三季有果的“世外桃源”展現在母親河畔。園區吸納貧困村民從事綠化、果樹管理等工作,成了脫貧致富的“綠色銀行”。

“綠水青山就是金山銀山。從荒山禿嶺的拴馬村,到草木茂盛、花果飄香的生態科技園,是石井鎮堅持生態為先、發展溝域經濟結出的碩果。”石井鎮黨委書記王冰介紹,目前,全鎮正依託良好的生態和豐富的黃河文化、紅色文化等資源,按照“溝谷文旅業、半坡林果業、坡頂生態林”立體模式發展溝域經濟。

奔流不息的滾滾黃河,是一個個小流域的匯聚。黃河流域的生態保護,離不開溝域的生態支撐。守住溝域的綠水青山就是守住了最好的資源。

洛陽市立足“五山四嶺一分川”的山川地貌實際,聚焦黃河流域生態保護和高品質發展重大國家戰略,把山水林田湖草系統治理與發展溝域經濟統籌規劃、統一提升,促進黃河流域生態保護和高品質發展,加快産業發展、鄉村振興。

洛陽市堅持“一溝一産業、一域一特色”,大力發展優質林果、文旅等特色産業。目前,全市建成33個市級溝域經濟示範帶,溝域內村集體經濟年收入均超5萬元。

同時,洛陽溝域經濟堅持文化為魂,促進文旅、農旅融合,催生了孟津衛坡古村落、伊濱區倒盞村等特色鄉村文化遊。

“洛陽發展溝域經濟,走出了一條以山區溝域綜合治理支撐黃河流域生態保護的綠色蝶變之路,也蹚出了一條生産發展、生活富裕、生態良好的鄉村振興之路。”洛陽市政府有關負責人表示。

講好母親河文化故事

河南日報客戶端記者何可文/攝

雄偉壯觀的桃花峪。

東經113°27′,北緯34°58′,滎陽市廣武鎮桃花峪的三皇山山巔,21米高的黃河中下游分界碑矗立於此。盛夏時節,拾階登頂,山風獵獵,西觀黃河天際奔流,山巒蔥翠,東眺平川沃野千里。山下桃花峪黃河大橋橫跨南北,橋上車輛往來穿梭。

“桃花峪是黃河下游的龍頭,從這裡向東至花園口,是黃河流域生態保護和高品質發展核心示範區的起步區,約210平方公里。”鄭州市發改委規劃處處長王春濤説。

分界碑向西不遠處就是著名的鴻溝,2200多年前,漢王劉邦和楚霸王項羽在此相持不下,“以鴻溝為界,中分天下”,成為歷史長河中璀璨的篇章。鴻溝也永遠定格在中國象棋的棋盤上,有了一個婦孺皆知的名字——楚河漢界。

鴻溝山間的一處工地上,狀若飛翼的楚河漢界世界棋王賽永久賽址主體工程已經完工。“這是起步區一項重要文化工程。”河南天倫旅遊集團總經理索玉文介紹,“我們正全力以赴加快建設鴻溝生態文化産業園,助力講好黃河文化故事。”

索玉文説:“在桃花峪周邊,已經規劃佈局了一系列項目,包括黃河文化展示中心、中原大集、國際文創公園等。”

沿桃花峪西行不遠,便來到了漢霸二王城。昔日荒山已鬱鬱蔥蔥,村民們正在山林裏勞作。廣武鎮副鎮長楊軍營告訴記者:“我們已加大對黃河文化建築、文物保護工作,深入挖掘文化資源,加快文化項目謀劃實施進度。”

“為了講好黃河文化故事,鄭州依託漢霸二王城、青臺遺址、西山古城址、小雙橋遺址、滎陽故城遺址、大運河通濟渠鄭州段、大河村遺址等,串點成線,建設沿黃考古遺址公園帶。”滎陽市文旅局副局長張勇説。

據了解,鄭州正在構建起步區黃河文化遺産標識系統。以枯河、索須河、賈魯河三條遺産廊道連接黃河覽勝桃花峪組團、歷史變遷古滎大運河組團、文明縱覽花園口組團、文明曙光大河村組團四個文化組團,引領核心示範區起步區整體發展。

夕陽余暉下,黃河蜿蜒東去。“站在這裡一覽黃河勝景,對黃河文化了解得更直觀、更深刻。”在此遊玩的鄭州市民王華彥説。按照規劃,他身後的黃河中下游分界碑將告別歷史舞臺,一座具有地理、人文雙重標誌意義的新地標——黃河樓已提上建設日程,黃河文化故事即將翻開新的篇章。

大壩兩岸景色新

河南日報客戶端記者王小萍河南報業全媒體記者王雪紅

6月4日,記者登上位於三門峽市湖濱區高廟鄉的“山水林田湖草項目景區”六號觀景臺,俯瞰群山連綿、黃河蜿蜒,層層梯田麥浪翻滾,宛如走進一幅山河壯美的新畫卷。

三門峽大壩雄姿。河南報業全媒體記者王雪紅/攝

“黃河流域(湖濱區段)生態保護和高品質發展示範區山水林田湖草綜合治理項目,起步早、建設快,3月17日開工,僅18天就推出了11公里景區環線道路路基,2個月的時間完成近萬畝高標準生態梯田土地整理,並種植上丹參、油葵;春季綠化面積3500余畝,栽種雪松、油松、五角楓、金葉榆等各類苗木20余萬株。”該項目指揮部辦公室主任高蘇星説。

高蘇星介紹,該項目規劃面積10萬畝,建設六大功能,即三門峽大壩核心景區、萬畝生態梯田、大禹文化公園、幹部培訓學院、礦山森林公園和明珠電冶廠改造提升區,通過項目實施,一方面高標準規整、提升荒山梯田,通過植被綠化、礦區生態恢復等措施,打造沿黃生態保護和高品質發展先行先試的亮點;另一方面,種植油葵、油菜、丹參等景觀農作物和中藥材,帶動民宿、農家餐飲等鄉村旅遊産業高品質發展,增加高廟山區貧困群眾的經濟收入。

三門峽境內黃河干流總長206公里,流域面積9376平方公里,黃河干流自陜西省潼關縣經三門峽流入河南,這裡山多垣廣,素有“五山四嶺一分川”之稱,支流多、峽谷多、河沙多、含沙量大、淤積多,境內三門峽水利樞紐工程式控制制著黃河上中游來水量的89%、來沙量的98%。

在該項目8號觀景臺,可以近距離欣賞三門峽水利樞紐工程的雄姿。三門峽水利樞紐工程1957年4月開工建設,是我國在黃河干流興建的第一座大型水利樞紐工程,被譽為“萬里黃河第一壩”。

在三門峽,自古就有“大禹治水,劍劈三門”的傳説,“人門、鬼門、神門”峽谷險峻、景色秀美。河中魏然屹立的“中流砥柱”石,象徵著中華民族不屈不撓的精神,如今,再次見證崤函兒女敢教日月換新天的膽魄和實幹精神。

據了解,三門峽市域內山水林田湖草系統治理和高品質發展,不僅可以緩解黃河調水調沙後續動力不足,還可以有效緩解基礎設施建設砂石等建材短缺,同時還可以減輕前期淤積泥沙對黃河水質的污染,對黃河流域生態治理起到積極的示範意義。

“三門峽市以打造山水林田湖草綜合治理試驗示範區為依託,高品質謀劃推進了總投資6500億元的814個項目,涵蓋生態環保、黃河安瀾、水資源節約集約利用、産業轉型升級和創新發展、開放合作、城鄉融合發展、文化傳承等七大領域,全力打造沿黃生態治理樣板和高品質發展示範區。”三門峽市市長安偉説。

北岸灌區復流濟水

河南日報客戶端記者成利軍

6月4日,站在濟源市大峪鎮橋溝村,仰望雄偉的仙口河渡槽,記者突然發現一個非常有趣的“穿越”:我國古代水利史上“四瀆”(長江、黃河、淮河、濟水)中的黃河和濟水,在跨越了幾千年的歷史時空後,竟然因為一項現代水利工程——黃河小浪底北岸灌區而在濟源“握手”。

很多人以為古代“四瀆”之間遠隔萬水千山,卻沒想濟源竟然能左擁濟水、右攬黃河,“二瀆”穿境而過。不過令人惋惜的是,因多種原因濟水逐漸消失,而黃河濟源段卻陸續興建起了舉世聞名的小浪底和西霞院兩大水庫,“濟水之源”濟源只好常常“守著黃河缺水吃”。終於,潤澤濟源、焦作兩地的黃河小浪底北岸灌區工程開工了!

遙指穿行于崇山峻嶺間的渡槽、隧道、明渠、暗洞,濟源市水利建設投資有限責任公司董事長賈永紅説,作為黃河小浪底水利樞紐的配套工程,北岸灌區工程設計灌溉面積51.7萬畝,灌區從小浪底水庫取水,通過新建的總幹渠自西向東沿黃河北岸向濟源和焦作等城市供水和補水。據介紹,一期工程全部位於濟源,包括總幹渠和一幹渠兩部分,總幹渠全長17.92千米,一幹渠全長8.18千米,為典型的“出洞上橋,下橋進洞”型。

由於目前一期工程正處於驗收階段,所以近段時間進行了幾次短暫的試通水,就是這短暫的試通水,卻立即在濟源産生了強大的“蝴蝶效應”——為清清黃河水量身打造的蟒河公園,由於其毗鄰長濟高速和208國道,立即吸引了洛陽、焦作、晉城等沿線城市遊客,成為新的網紅打卡地。正在拍攝抖音的晉城遊客張璐説:“我就是在抖音上看到了蟒河公園的美景,帶著家人專程趕到這裡的。”

市民在蟒河公園欣賞美景。濟源示範區住建局供圖

“北岸灌區為城市增加水體景觀,這只是眾多生態效應的一部分。”賈永紅説,“工程全部建成後,不僅可以解決工程沿線農村生産生活用水,而且可以向市區河道補水,全面替代企業取用地下水,為全面封閉自備井、實現古泉復涌、濟水復流等創造條件,徹底改變濟源‘守著黃河缺水吃’的歷史。”

“濟源將緊緊抓住黃河流域生態保護和高品質發展這一重大國家戰略機遇,繼續堅持工業強區、旅遊富民、産城融合、城鄉一體,以生態保護、産業升級、城市轉型、基礎互聯、文化傳承為重點,把濟源打造成生態保護的示範區、踐行新發展理念高品質發展的示範區、黃河文化濟水文化傳承弘揚的示範區。”濟源示範區黨工委書記張戰偉説。

懷川大地治黃有道

河南日報客戶端記者陳學樺河南報業全媒體記者成安林

“一座嘉應觀,半部治黃史”,道出了武陟縣嘉應觀在黃河流域的獨特地位。

6月4日,烈日炎炎抵擋不住遊客遊覽嘉應觀的熱情。景區內,遊客熙熙攘攘。

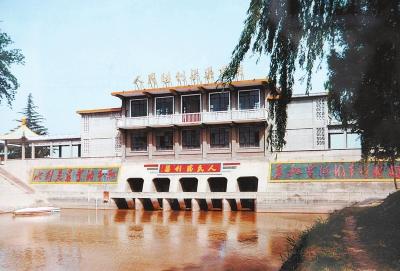

見證歷史變遷的人民勝利渠。資料圖片

“它是黃河流域現存規模最大、規格最高、保存最完整的黃河河神廟,由雍正皇帝指示倣照北京故宮建造,素有‘黃河小故宮’之稱。”導遊向遊客介紹。

門牌上書寫的“敕建嘉應觀”五個大字,為雍正皇帝手書,廟堂裏供奉著從大禹至清代的治河能臣。

“它不僅是清代治理黃河的指揮中心,也是新中國引黃灌溉第一渠——人民勝利渠的建設指揮部。”武陟縣嘉應觀景區管理局黨支部書記翟嵩峰介紹,新中國成立後首任水利部部長傅作義、首任黃委會主任王化雲等曾在此指揮修建人民勝利渠。

嘉應觀向南五六公里,便是人民勝利渠渠首。自從1952年人民勝利渠開灌,為沿岸人民帶去機遇和福祉,“黃河百害,唯富一套”的説法被徹底改變。

漫步景區,優美的旋律縈繞耳旁。嘉應觀東配院裏,焦作市非物質文化遺産黃河泥塤代表性傳承人王建正深情吹奏。

“黃河的水,和黃河的泥;黃河的泥,捏黃河的塤;黃河的塤,發黃河的音!”王建説。這種用黃河水和黃河泥製作的塤所發出的亙古之音,煞是好聽。

翟嵩峰向記者介紹,景區正借助河南建設黃河博物館群的時機,推進嘉應觀黃河水文化博物館項目建設。同時,以嘉應觀古建文化、黃河文化為載體,打造研學品牌,計劃開設漢服禮儀、投壺、射箭等課程及黃河歷史文化展示等課程。

一部武陟發展史,半部黃河變遷圖。武陟縣處於黃河中下游分界點的位置,被譽為全國唯一的中國黃河文化之鄉。

5月31日,武陟縣與陜西白鹿倉投資控股集團有限公司簽訂了黃河文化國際旅遊度假區項目框架協議,將其打造成為鄭州市的後花園、黃河文化國際性旅遊度假目的地。

武陟縣委書記秦迎軍介紹,該縣正緊緊抓住黃河文化之鄉品牌優勢,傳播好黃河武陟段“懸河頭、華北軸、百川口、萬古流”地理標識,開展黃河硪、黃河泥塤等黃河文化專題研究,保護好古代治黃遺址嘉應觀、現代治黃工程人民勝利渠渠首,把武陟在黃河文化特別是治黃文化中的地位和影響立起來。

黃河文化是中華民族的根和魂。地處黃河中下游分界位置的焦作,深入挖掘山水資源、太極文化、“四大懷藥”等時代價值,講好“黃河故事”、做大文化産業,全力打造黃河文化旅遊康養融合發展展示區。

黃河岸邊添“福桐”

河南日報客戶端記者龔硯慶文/攝

黃河一路東流進入開封地界,至黑崗口陡然打個拐,河道變得寬淺散亂、遊移不定,成為歷史上著名險工處。如今,雖然黃河在此處的主河道依然擺動頻繁,卻已不是舊時概念。

兩棵“福桐”聳立在“黃河臺”上。

6月3日,午後日頭正毒,“黃河臺”上偶有遊客一晃就快速鑽入了林下,兩棵高大的泡桐樹聳立著,北側幾米外即是滔滔黃河。

“‘黃河臺’是通俗叫法,專業上稱為黑崗口生態修復景觀工程。”開封黃河河務局第一黃河河務局局長潘佳良笑著介紹,3月7日前這裡還各色垃圾滿堤,“五一整治完成後,就變成觀賞黃河的最佳地點之一,每天遊客都在3000人左右。”

從垃圾場到新晉網紅打卡地,不到兩個月。而歷史上,治理黃河何其難啊!

黃河有“銅頭鐵尾豆腐腰”之説,黑崗口河段就是“豆腐腰”中的“豆腐腰”。明萬曆年間,黃河於此三次決口,險工開始形成;明崇禎九年(西元1636年)河決黑崗,自此成為著名險工;崇禎十五年,李自成於此處決堤水灌開封城,開封37萬人僅存3萬。乾隆二十六年(西元1761年)此處再決口。

“于謙、林則徐等歷史名人,都曾在此治過河,也取得了巨大成效,但卻沒能從根本上治住。”潘佳良説,新中國成立後,黑崗口險工也有22年出險,共發生險情121壩次。

進入新時代,作為沿黃四大古都之一的開封,如何以實際行動深入貫徹習近平總書記重要講話精神,讓黃河成為造福人民的幸福河?

“在科學謀劃的基礎上,重點圍繞打造黃河歷史文化主地標‘五個一’載體,加快推進黃河懸河城摞城展示館、開封西湖公園等工程和項目建設,打造精品工程,造福人民群眾。”開封市委書記侯紅説。

6月1日,備受開封人民關注的“一渠六河”工程,繼5月1日前全線通清水後,全河段對市民開放。一渠六河水清岸綠、生態宜居,讓百姓走進了水系,走近了城墻,走入了文化,一城宋韻半城水,北方水城景又見。

“黃河臺”上景美客至,黃河水再次流入開封城中,南北堤村的村民們再不把黃河當成害,回村建起了飯店、民宿,泡桐樹注視著的黃河正一天天變成造福人民的幸福河。

“蘭考有焦桐,開封黃河岸邊添‘福桐’啊!”岸綠景美的新變化讓遊客們、居民們經常不由自主地説。

大拐彎處看發展

河南日報客戶端記者李虎成代娟

165年前,黃河在蘭考和封丘之間的銅瓦廂決口,一改奪淮入黃海的東南流向,折向東北奔流600多公里直入渤海,成為黃河距今最近的一次大改道,形成黃河“九曲十八彎”的最後一道大拐彎。

銅瓦廂決口處今貌。榮玉芳/攝

黃河流經新鄉174公里,在我省沿黃8市中,黃河新鄉段河段最長、灘區面積最大、河道斷面最寬、灘區人口最多。

黃河進新鄉後,自西向東穿過平原示範區、原陽縣、封丘縣、長垣市,流域面積4100平方公里,佔新鄉市總面積的49.5%。黃河自古就有“銅頭鐵尾豆腐腰”之稱,而新鄉大拐彎正處在“豆腐腰”段。百餘年間,生活在母親河左岸的新鄉市沿黃灘區76萬多百姓,飽受黃河氾濫和風沙之苦。

如今,黃河長治久安、歲歲安瀾正在變成現實。6月6日,記者在大拐彎處、豆腐腰段的黃河大堤上,幾乎看不到裸露的黃沙,映入眼簾的全是綿延不斷的綠。國槐、石楠、垂柳、欒樹……大堤內側50米防浪林、堤外側100米護堤林已基本成形,一眼望不到邊的生態廊道向遠處延伸,林鳥啁啾、羊群漫步,一幅歲月靜美的恬靜景象。

“鹽店莊,人真能,種桃種出大文明,過去窮荒灘,現在花果山。”在平原示範區鹽店莊村萬畝桃園,不同品種的桃子分批次第成熟,可從5月一直採摘到11月。“歡迎大家來黃河北岸,觀河、賞花、摘桃子。”平原示範區黨工委書記王朝傑説。

走進原陽縣黃河灘區佔地5300多畝的博浪沙森林公園,外面烈日炎炎,林間卻猶如一個天然氧吧。該公園在保持原有槐樹林自然風貌的基礎上,建設一個具有休閒健身、週末度假、科普教育等多種功能的國家級森林公園景區。

“前不久,國內首只人工輔助孵化的極危物種青頭潛鴨‘豫頭青’,就被放歸到這裡。”在封丘縣陳橋鎮東湖黃河濕地,陳橋村黨支部書記劉繼恩自豪地説,濕地已發現鳥類156種,被譽為“鳥類天堂”。讓劉繼恩更興奮的是,封丘縣還計劃投資80億元打造沿黃景觀長廊——中州水鎮,並依託青龍湖原有湖泊濕地和鳥類自然保護區,打造以“自然、生態、野趣”為特色的濕地鳥類科普區。

全長42公里的長垣市天然文岩渠,一汪碧水,綠草萋萋,讓人有停下來沿河走一走的衝動。投資17.54億元的黃河故道王家潭濕地森林公園即將開園,預計投資15億元的貫孟堤加寬加固工程正在積極推進。

過去苦於水患,灘區少有公路,沿黃一帶多是“沿河不見河”。新鄉市林業局副局長車清橋説,如今,新鄉正實施沿黃生態通道項目,計劃將控導工程全線打通相連,並突出景觀效果,打造多層次、多樹種、多功能、多效益的生態觀光帶。

河岸古村風韻濃

河南日報客戶端記者王映通訊員王為峰李紅忠

在范縣王樓鎮東張村與大趙村交界處,一條老舊的排水溝倣若“重生”:原本只有7米多寬的渠道被拓寬至40米;渠底的雜草、老樹根被清理一空後,從彭樓灌區引來的黃河水充盈其中;渠道兩旁,嶄新的步道、綠植提升了“顏值”……

東張村一角。僧少琴/攝

“對俺村來説,這是一個新起點。”6月5日,東張村黨支部書記張存勝説,這條溝渠的下游終點在范縣冀魯豫邊區革命紀念館,將來,遊客遊完東張村,乘船就能到達縣城,“原來黃河一發水,俺們就得遷走;現在黃河水來了,俺們才有‘致富路’。”

一條大河奔騰不息,鄉村振興再譜新曲。濮陽的黃河流域面積佔該市總面積的51%,流域人口占該市總人口的47.6%。曾經,沿黃灘區的村落為黃河安瀾作出犧牲;當下,濮陽市把築牢生態屏障的責任,把傳承黃河記憶的重擔,融入了鄉村振興的宏大佈局。

“這是農村水系綜合整治省級試點縣項目的一個節點。”范縣水利局局長張興來講起舊溝渠的背後故事:通過河道疏挖、水體連通等措施,試點縣項目將建成“引排順暢、蓄泄得當、多源互補、可控可調”的黃河灘區農村生態水網體系,“早先依託坑塘整治項目,東張村已成為王樓鎮‘柳溪小鎮’中心,建起了玻璃棧道、雙橋等;生態水網的建設,將使東張村向水美鄉村更進一步。”

對黃河文化的傳承弘揚,讓臺前縣夾河鄉姜莊村成了“網紅村”。姜莊村緊緊依偎黃河,曾經洪澇十歲九發,村民也由堤東老村遷至堤西。老村百餘處原生態夯土墻老民房閒置,成為當地保存相對完好的千年傳統黃河古村落,村裏保存有鎮河神獸、治黃碑刻等遺物。

姜莊黃河古村落民宿小鎮鄉村旅遊扶貧項目就此誕生,姜莊村也被我省推薦申報第二批全國鄉村旅遊重點村。古道、古樹、古渡口,與精心打造的休閒民宿、特色遊園融為一體;籬笆墻院落、古色古香的木門等老物什,與民俗節慶、趣事傳説相映生輝;傳統老粗布、黃河泥塑、琉璃丸子等老手藝,也在這個“世外桃源”重新綻放活力。

除了讓村民以合作社形式參與村集體資産入股分紅,姜莊村鄉村旅遊還帶動30多人就業增收。“沒想到老村成了寶地!”村民陳海青説,他參加泥塑、餐飲等專業培訓後,順利應聘上實習管家的崗位,“在家門口就能月收入2000多元,得勁!”

2016年,姜莊村320戶中有69戶建檔立卡貧困戶,今年年底將全部脫貧。“與黃河為鄰,就得保護好黃河的生態環境,靠生態生存,靠生態致富。”這是姜莊村人最深切的感悟。