龍是中華民族的圖騰和象徵。

中國人自古以來就以龍為傲、認同自己是人文意義上龍的傳人。在漫長的歷史進程中,龍已滲入到中華民族始祖崇拜的文化脈絡裏,貫穿于中華文明發展的湯湯長河間。

作為神話性的動物,龍並不存在於現實生活中。那麼龍的原形是什麼?經歷了哪些發展階段?

值此龍年之際,中國網文化發展中心《話·龍》欄目推出系列文章,以我國新石器至夏商時期考古發現的龍紋為基礎,簡要梳理考古學視野下中華龍的起源、發展與傳承,探討龍逐漸融入中國傳統文化基因和精神內核的脈絡。

地緣與風物:仰韶時代與龍文化起源

中華龍文化歷史悠久,在我國新石器時代的考古學文化中,距今7000—5500年的仰韶文化已開始出現原始的龍紋,如魚龍、蛇龍、豬龍、鱷龍等。這些早期龍形文化遺存的産生,與自然崇拜密切相關。

這一階段社會生産力水準低下,原始宗教盛行,提供了“萬物有靈”的文化土壤。一些與早期文明生活關聯緊密、或造成威懾的動植物,成為自然崇拜的對象。

從已有的考古資料來看,仰韶時代存在著四個不同的文化體系:東北地區的趙寶溝—紅山文化系統,太行山—嵩山以西的仰韶文化系統,太行山—嵩山以東的後崗一期文化系統以及長江中游的大溪文化系統。

不同文化系統孕育了不同的生活習慣和精神信仰,進而形成了四大自成體系的原始宗教區:東北地區祀蛇和豬,太行山以西崇魚和鳥,太行山以東敬虎和鱷魚,長江中游尊鱷魚。這些動植物在先民崇拜、敬畏的文化濾鏡下被逐漸神化,形象上更經由不斷加工、融合、創新,形成了不同區域各有特色的原始龍形象。

簡言之,仰韶文化中不同地區魚龍、蛇龍、鱷龍的原形,均是現實生活中魚、蛇、鱷等自然形象神格化的産物。

1.遼河流域的蛇龍與豬龍

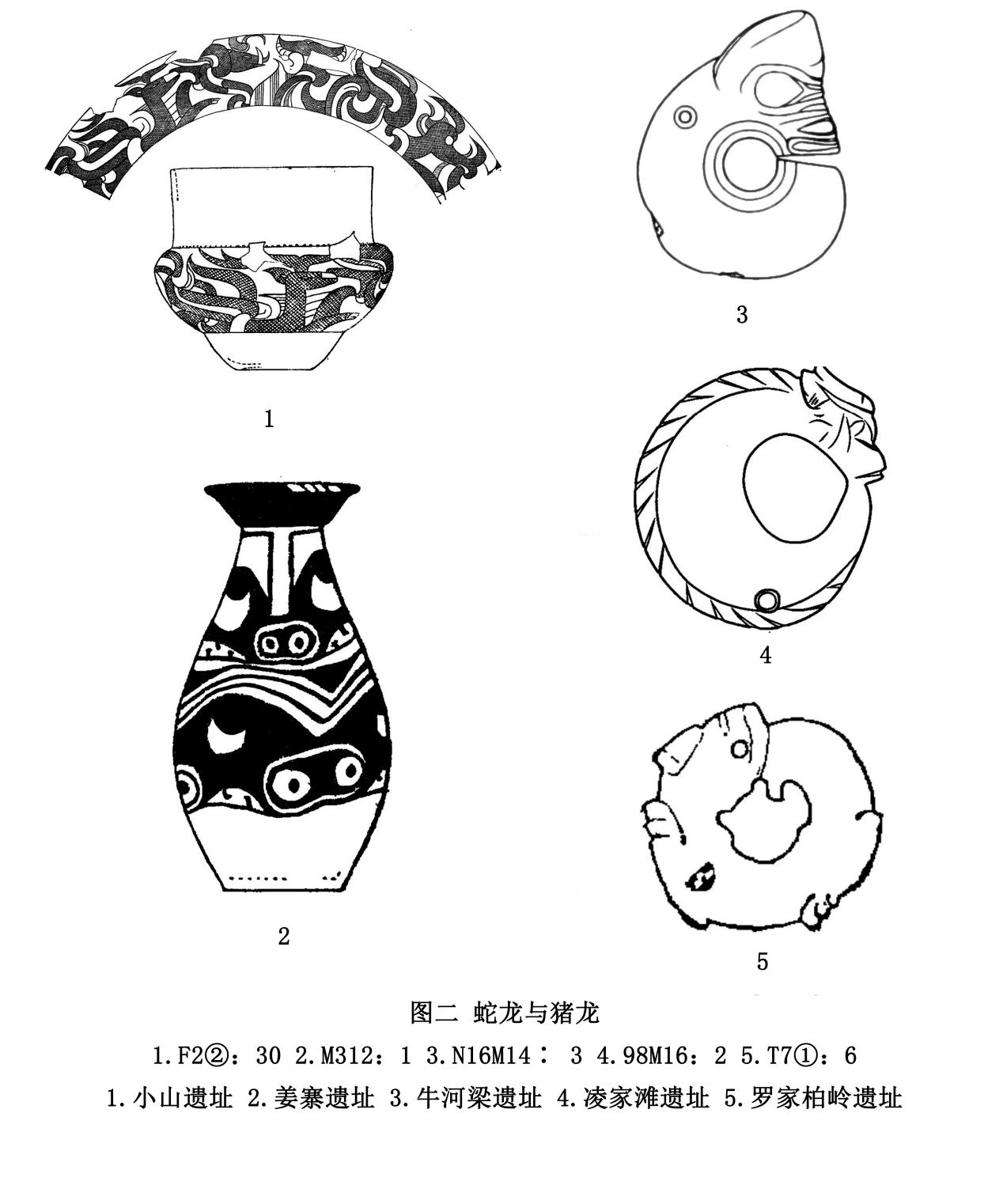

遼河流域是我國玉文化最早的發源地之一。玉制的各類動物形神兼備,尤以玉豬龍最負盛名;而玉豬龍的原形,正是蛇和豬的複合體。其拱鼻與頭鬃類豬,但器身多捲曲無足,與豬迥異,而和蛇相似。這類造型融合在彩陶上體現得更為明顯。小山遺址發現一件趙寶溝文化的尊形器,腹部圖案環繞豬、蛇、鹿和鳥首。其中,豬嘴閉合,獠牙外露,眼睛微閉,頸部以下由黑白相間的蛇身纏繞而成,有學者形象地稱它為“豬首蛇身”(圖二,1)。拼合式的蛇形,實際上是對蛇進行神化的一種加工;而選擇用豬首來神化蛇,則源於先民對豬的偏愛和崇拜。興隆洼文化、趙寶溝文化均發現較多用豬祭祀的跡象,可作為豬龍神格化的考古學持據。這類豬、蛇拼合式圖像崇拜,在紅山文化豬首蛇身玉豬龍上達到了頂峰(圖二,3)。

2.關中、隴東地區的魚龍與豬龍

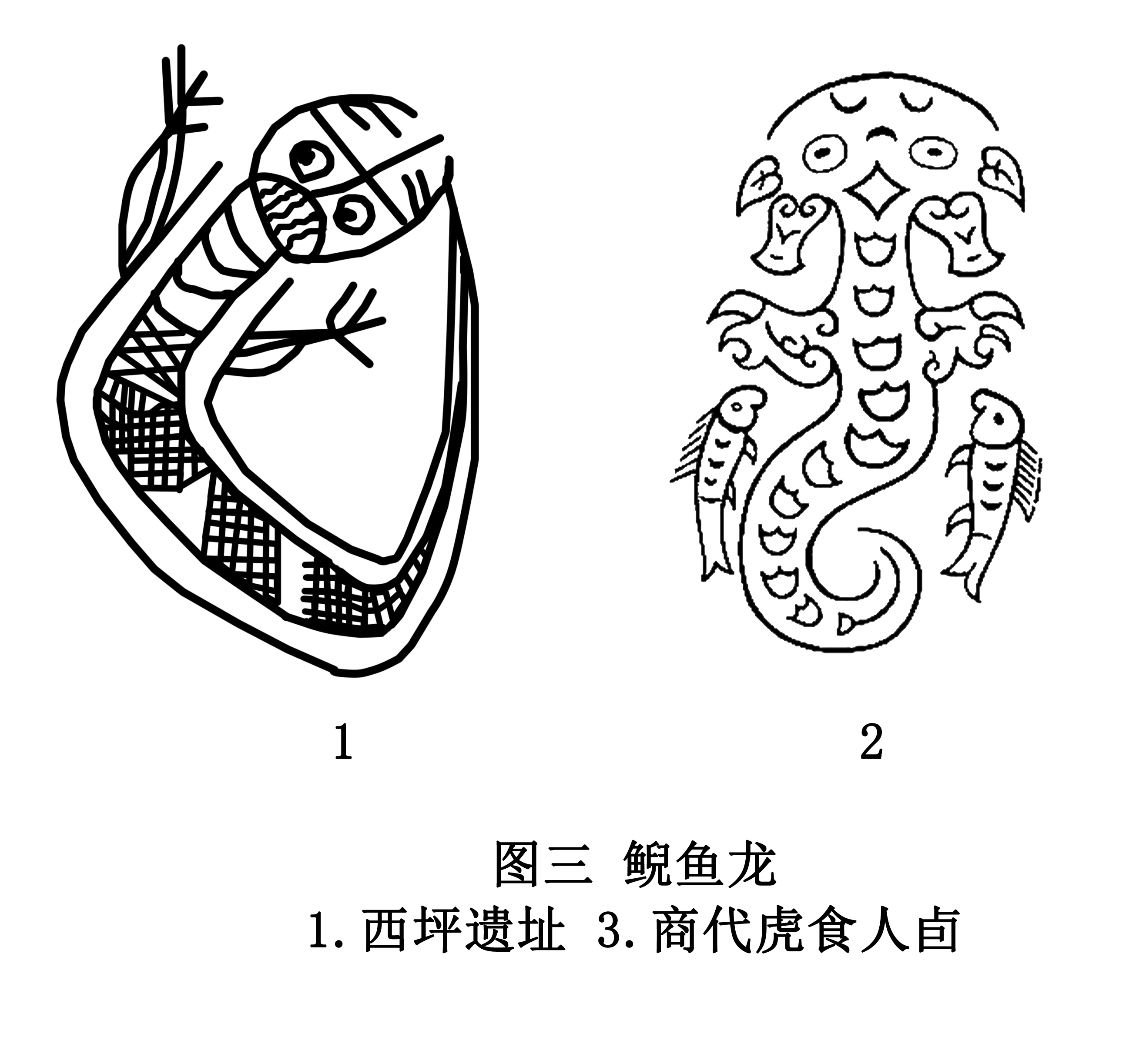

新石器時代中期,發源於渭河流域的仰韶文化半坡類型展現出蓬勃生命力,其後,興起于關中、河南、山西地區廟底溝文化也大放異彩,二者均孕育出大量精美而細膩的彩陶。長期以來,學界大多認為廟底溝文化彩陶的主要紋樣是鳥紋、花瓣紋。近年來,王仁湘、張鵬川等先生通過對廟底溝彩陶紋飾的系統分析,提出了“大魚紋”的文化概念:廟底溝文化廣泛流行的葉片紋、花瓣紋、菱形紋、圓盤形紋和帶點圓圈紋等,多由魚紋簡化、拆解後重組而成,構成了一個“大魚紋”象徵系統,最後完全圖案化。這類半坡、廟底溝仰韶文化中的魚紋體系又漸次融入到了龍紋系統。一是魚紋中出現了一些龍的特徵,如寶雞市北首領遺址出土的水鳥啄魚紋蒜頭壺,魚形頭部作方形,豎耳,初步具備了龍首的形象;二是受到西遼河流域興隆洼—趙寶溝—紅山文化蛇(豬)龍的影響,如陜西臨潼姜寨發現的史家類型彩陶龍,形象為豬的正面,大嘴上卷,鼻作圓形,上額有多道皺紋(圖二,2)。三是甘肅武山西坪出土的一件小口高領平底瓶的腹部繪出一個瞪目張口,形體龐大的鯢魚紋,其特徵與商代晚期青銅器虎食人卣的龍紋特徵接近,二者具有一定的傳承關係,説明鯢魚也是龍的一個來源(圖三,1,2)。

3.河南地區的鱷龍

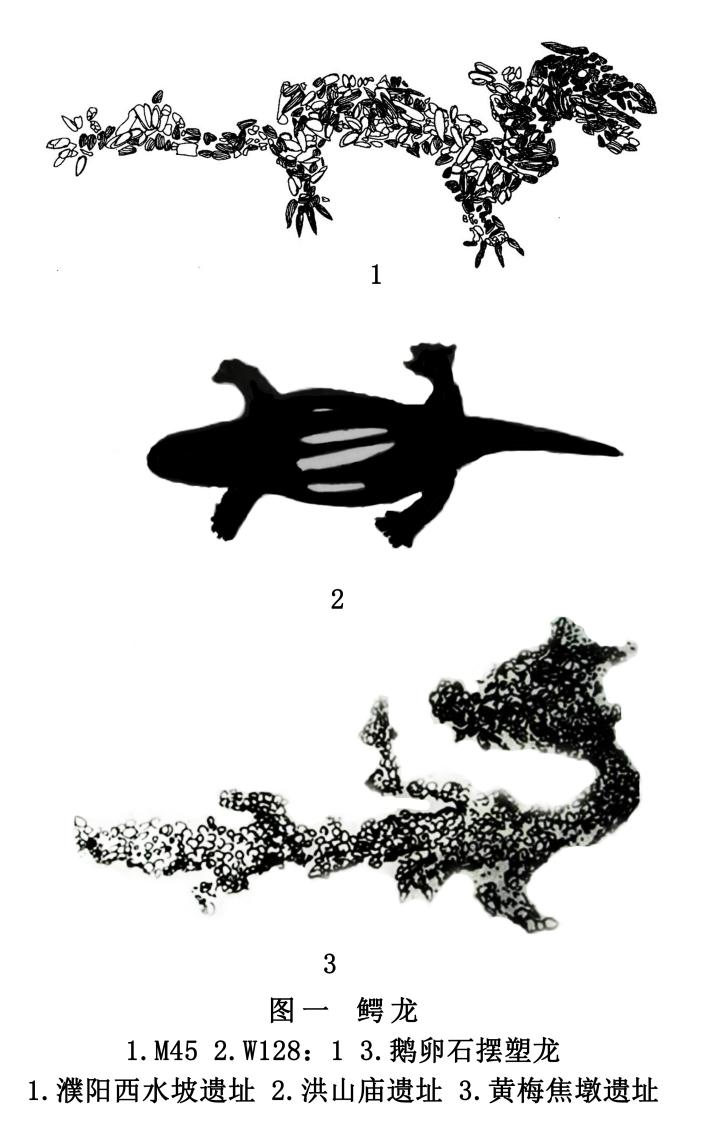

太行山以東的考古學文化中,距今6400年前後的後崗一期文化濮陽西水坡遺址發現了三組用蚌殼堆塑的圖形,每組都有龍的形象。

西水坡M45是一在東、西、北三面各設一小龕的土坑墓。墓主東、西兩側,分別用蚌殼精心鋪塑一龍一虎圖案。龍頭朝北,背朝西,昂首厲目、長芯微吐、舒身卷尾、高足利爪,整體形象與鱷魚十分接近。M45之北,復有一合體龍虎,龍虎背上還有一鹿。其南又有一蚌殼擺塑的龍形圖案,頭朝東,背騎一人。這些蚌殼擺塑的動物群,推測為M45祭祀活動遺存(圖一,1)。

西水坡M45遺址集中發現蚌塑鱷龍,或與這一區臨近雷龍神出沒的“雷澤”有關。《山海經·海內東經》記:“雷澤中有雷神,龍身而人頭.鼓其腹,在吳西。”《淮南子·墜形篇》載:“雷澤有神,龍身人首,鼓其腹而熙。”《五帝本紀·正義》引《山海經》言,“雷神”鼓其腹則“雷”。可知雷澤神作龍形,正如王充《論衡·龍虛篇》“雷龍同類”所論。上述傳説中,雷澤的雷神龍身人頭,以腹為鼓而雷聲作;再結合蚌塑鱷龍,可知文獻中的龍澤很可能就是鱷魚池。事實上,鱷魚在早期文明中已留下文化印記,文獻中夏代的豢龍氏養的就是鱷魚,而山西陶寺遺址出土的鱷魚皮製作的鼉鼓,很可能就是傳説中雷澤神鼓腹的實證。濮陽西水坡神秘蚌塑鱷龍紋提供了中國早期文明的文化密碼,獲稱“華夏第一龍”。

仰韶文化後崗類型之後,太行山東麓的鱷魚龍繼續向西發展。河南中部仰韶文化“閻村類型”的汝州洪山廟遺址就發現了多件與之相關的彩繪甕棺,其中第128號甕棺上的彩繪鱷龍紋,頭作扁圓形,身為橢圓形,由四條短弧線組合而成,細尾較長,四肢曲伏于壁,四爪分開(圖一,2)。

4.長江中下游地區的鱷龍

仰韶文化階段,長江中現有的考古學文化開始與中原仰韶、北方紅山文化相呼應,出現了鱷、蛇一體的龍紋。巢湖流域淩家灘文化中出土的玉龍,頭部雕出鱷魚的須、嘴、鼻眼,龍身與紅山文化玉豬龍相類,應是鱷魚與豬龍的融合(圖二,4)。距今約6000年左右的長江中游湖北黃梅焦墩大溪文化遺址也發現了河卵石擺塑的鱷龍,龍身長4.46米,頭西尾東,頭生一角,張口吐舌,昂首爬行;(圖一,3),又稱“長江流域第一龍”。

仰韶文化階段不同區域的考古學文化體現出交互融合的特點。一方面,各地涌現出地緣特徵明顯的紋飾圖案,如關中仰韶時期的魚紋、鳥紋;河南中部的太陽紋、幾何紋;長江中游的水波紋、幾何紋。另一方面,正是在這一時期,以龍紋為代表,仰韶文化區體現出突出的文化認同與交互融合現象,如長江中下游淩家灘玉龍紋既與紅山文化玉豬龍的頗多相類,豬、蛇、鱷魚和諧共存的特徵也可與中原地區蚌塑龍紋互文;同時姜寨豬龍與趙寶溝文化豬龍也存在內在聯繫。由是觀之,仰韶時代龍的形象在東方和北方已形成相互交融的文化圈,或與當時巫師階層間的頻繁交流相關。在這一自然崇拜的文化動因下,龍的觀念與形象突破文化區際,形成了文化認同。

作者:袁廣闊,首都師範大學歷史學院教授、考古系主任

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123