新重慶>

要聞

核心提示

8月25日,南川區、江津區第三次全國土壤普查(以下簡稱“三普”)試點通過國家級、市級相關專家驗收,為我市全面開展土壤“三普”工作奠定了基礎。

“三普”是2022年國家作出的對土壤形成條件、土壤類型、土壤品質、土壤利用及其潛力的一次“全面體檢”,通過“三普”形成的最新成果,為糧食生産及優化農業生産佈局等方面提供決策參考。

國家下達我市的“三普”表層採樣點有5萬多個、剖面樣1492個。根據安排,我市計劃用3年時間(1年試點,2年全面推開),投入10萬人,完成1億多畝農用地土壤的“家底”摸排。

時隔40多年,我市全面開展土壤普查意義何在?土壤“三普”難點在哪?近日,記者進行了採訪調查。

土壤變遷

亟待全面摸清“家底”

“上一次土壤普查(第二次全國土壤普查)于1979年啟動,到現在已經有40多年。這40多年是我國農業集約化發展的重要時期,土壤出現了一系列變化和問題,如黑土地退化、南方紅黃壤酸化等,對作物産量造成了較大的影響。”市土壤三普辦綜合組組長、市農業農村委耕地品質處處長楊守正説,具體到重慶,全市酸化土壤面積大,酸化量約佔總數的1/3(pH值<5.5即為酸化),是全國土壤酸化重點區域。

土壤酸化會導致土壤板結嚴重、肥料流失加速、作物營養不良等問題。南川區金山鎮金獅村水稻種植大戶婁必強就因此吃過虧——2020年,婁必強返鄉流轉了200畝土地種植水稻、高粱,但由於土壤酸化嚴重,作物抗病性差,減産嚴重。後來,當地農技推廣中心對婁必強種植的土壤增施土壤改良劑後,才使他家的糧油作物迎來了豐收。

同時,隨著農業機械化發展,農機作業有時會壓實土壤,造成耕作層變淺。此外,重金屬污染也給土壤可持續利用帶來了挑戰。

“從‘二普’到‘三普’的40多年裏,我們也做過很多土壤調查,比如測土配方施肥的調查、土壤污染調查、全國國土調查等,其中也涉及到了土壤部分性狀的調查。”楊守正坦言,“但這些調查和監測,目標較單一、指標不全、覆蓋面有限,不能真正達到摸清土壤‘家底’的目的。”

“‘三普’是對土壤的一次‘全面體檢’,範圍更廣、內容更全。”他説,為全面反映當前土壤的品質實況,一場新的土壤普查亟待開展。

土壤採樣

穿行在密林吃住在山裏

楊守正介紹,要全面掌握全市耕地、園地、林地、草地等土壤性狀和耕作造林種草用地土壤適宜性,需要統籌土壤、地質、地理、植物、生態、環境及遙感、資訊技術等多學科協同,共同推進土壤外業調查採樣、內業化驗、成果製圖。

其中,外業調查採樣最具挑戰性。

去年8月,空氣熱得讓人窒息。每天清晨5點,重慶市地質礦産勘查開發局205地質隊領隊鄧帥就被鬧鐘叫醒。匆匆洗漱後,他帶上水壺和乾糧,去集結地與大部隊會合,6點準時開車前往目的地,開啟新一天的外業調查採樣……此前20多天,鄧帥和同事蔣尚智、郭大陸每天都是這樣度過的。

鄧帥所在的採樣一組共有5名隊員。作為領隊,他要在出發前一個晚上完成地質羅盤、專業終端設備、不銹鋼鏟、不銹鋼刮刀、橡皮錘、彈簧秤、印表機、高幫靴等20多件物品的清點,保證採樣工作順利開展。

但意外狀況還是時有發生。“前面的路,車輛無法通行,大家加把勁,步行前往採樣點。”一次採樣時,由於道路阻斷,鄧帥只好與隊員們下車,扛著不銹鋼鏟、鎬頭等採樣工具,按照導航徒步前往預設樣點。

預設樣點分佈在山頂,要想抵達並非易事。山裏沒有路,手中的砍刀就劈出一條路;懸空且沒有著力點的地方,就用灌木和藤條綁扎出木橋;人實在去不到的地方,就只好申請“調整點位”並上報修改點位。

穿行在密林裏,30多斤重的背包時常將他們的雙肩勒出一道印。每次遇到“藏”在茂林山間的點位時,團隊人員都自帶乾糧、睡帳篷,吃住在山裏。

鄧帥説,土壤外業調查採樣範圍廣,程式繁瑣。資訊填報員除了要收集所采地塊周圍的地理環境外,還要收集地塊典型農作物的産量、化肥農藥的使用等數據,並在當地農民的配合下完成填表。同時,每個採樣的關鍵步驟都需要拍照上傳到採樣終端。

內業化驗

為農業生産提供決策參考

從外業調查採樣收集資訊到最終形成全面準確的數據成果,中間還有關鍵一步——內業化驗。

一天的採樣工作結束後,鄧帥會收集並清點當天的土壤樣品、土壤剖面整段標本和分段紙盒標本數量,在設備終端填寫數據後,再由專人送到製備流轉中心進行制樣。

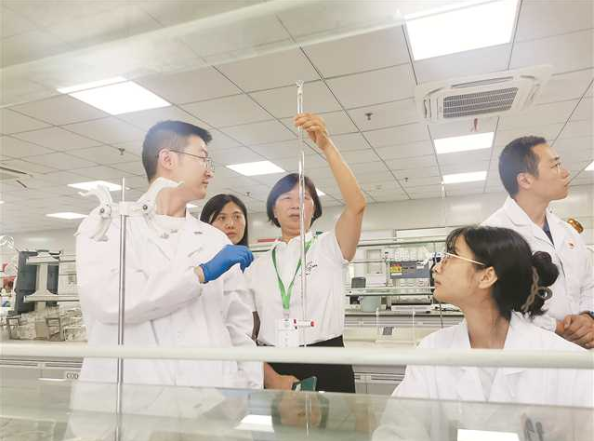

近日,在位於渝北區的重慶礦産檢測中心,記者目睹了技術人員製作土壤樣品的全過程。

步入製備流轉中心風乾區,映入眼簾的是一排排放置有序的鐵架,鐵架上的盒子裏分門別類擺放著外業隊員採集來的土樣。重慶礦産檢測中心副主任盧小海説,土壤樣品不能放在陽光下曬,只能在通風條件良好的風乾室進行自然風乾。

風乾過程中,技術人員會適時翻動,用木鏟壓碎土樣,進一步清理土壤中的動植物殘體等雜物。緊接著,他們會用木棍垂直壓碎、水準揉捻,將土樣研磨成粉末狀,再通過尼龍篩反覆過篩直至全部通過。

盧小海説,為了確保數據準確,分瓶後的樣品將貼上特製的二維碼,整齊擺放在鐵架上,再送到相關機構進行檢測,獲取規範的指標數據。

通過風乾、製備、檢測等環節,最終形成土壤數據、圖件、文字、數據庫、樣品庫等五大成果,為糧食生産及優化農業生産佈局等方面提供決策參考。

如何提供決策參考?市農技推廣總站副站長王帥舉了一個例子。前幾年,彭水縣岩東鄉河壩村通過土地流轉,種植了3000畝青脆李。起初李子的個頭、産量不錯,但最近兩三年,李子不僅裂果、落果嚴重,口味也變得酸澀。最嚴重時,只有200畝果樹結果。

後來經市農技推廣總站檢測發現,這裡的土壤因為長時間施農藥化肥,土壤板結,已經無法為果樹提供足夠肥力。

“要想讓果樹起死回生,必須增施有機肥給土壤‘補鈣’。”王帥説,土壤完成“全面體檢”後,今後種植戶就可根據土壤類型、有機質含量、土壤酸鹼度等指標,提前優化農業生産結構,有效避免類似情況發生。

延伸閱讀>>>

三次土壤普查知多少

土壤普查是一項重要的國情國力調查,旨在查明土壤類型及分佈規律,查清土壤資源數量和品質等。

今年是土壤“三普”全面開展之年,土壤“一普”“二普”是何時開展的?取得了怎樣的成果?重慶日報記者採訪了市土壤三普辦綜合組組長、市農業農村委耕地品質處處長楊守正。

他介紹,新中國成立以來,我國曾進行過兩次土壤普查,土壤“一普”于1959年開始、1961年完成。“一普“主要是了解我國的耕地資源到底有多少,在哪兒,建立起了一個土壤分類系統,摸清了耕地資源分佈與土壤基本性狀。其成果為後來的農田基本建設提供了支援。

土壤“二普”于1979年啟動。相對於“一普”,“二普”所用的時間更長,普查的範圍更大,也更精細。楊守正説,由於“二普”採用自下而上的方式匯總,各地標準不統一,加上技術手段的相對不足,成果匯總整理非常複雜。

“二普”取得的成果包括第一次全面查清了我國土壤資源的類型、數量、分佈、基本性狀等,建立了我國土壤分類系統並編制了《中國土壤》《中國土種志》等資料和圖件,摸清了中低産田的比例、分佈,為改革開放後40多年農業綜合開發、耕地開墾、中低産田改造、科學施肥、農業區劃等提供了重要的支撐。

鋻於前面兩次土壤普查的經驗,這次“三普”採取了自上而下的方式進行成果匯集。“三普”土壤普查的範圍更大,內容更豐富,將為守住耕地紅線、保護生態環境、優化農業生産佈局、推進農業高品質發展奠定堅實基礎。(記者 趙偉平)