藝術沙龍現場

2018年11月11日,一場名為“無境的追尋”的中國當代攝影藝術展在位於萬科大都會79號的北京大都會藝術中心正式啟幕。本次展覽由青年批評家、藝術史學者、中央美術學院研究生院教學部主任葛玉君擔任學術主持,首次聯合呈現了中國當代攝影藝術家計洲、劉大地、史國瑞、王川(按姓氏拼音排序)四位藝術家的作品,涵納當代暗箱攝影、人造幻像景觀作品、中國傳統在當下社會生活中的存在形態主題作品,以及粒子系列作品,其中諸多作品曾在全球重要博覽會及展覽中展出。

此次參展的四位藝術家作品,展現了攝影與造型(繪畫)、物質性與非物質性、技術性與手工性之間的關聯,攝影自身的批評體系的建構,“攝影師的藝術”與“藝術家的攝影”之間的張力關係,攝影的邊界以及攝影的外延等。攝影作為獨特的媒介,在技術層面、美學層面、繪畫層面上,“攝影”藝術與造型藝術在維護著親密的“共構”關係的同時,又保持著審慎的距離,進而完成其“藝術中的另一個藝術”的別樣存在。

在展覽開幕之前,葛玉君、史國瑞、王川、計洲、劉大地五位嘉賓圍繞當代語境下攝影面臨的問題與挑戰,並結合4位藝術家的創作思路展開研討,現將視頻與文字整理如下,以饗觀眾。

葛玉君

葛玉君:攝影在當下是一個非常熱點的問題,前不久在清華大學、中華世紀壇都組織了關於攝影複雜性的系列論壇討論。當下攝影屬於特殊的一種狀況,它本身就有很大的跨領域性、跨學科性、跨媒介性。由它引發出來的很多問題,把我們當下發生一些敏感問題重新組織到一個框架當中,比如説從攝影回溯的角度,涉及到它的起源、紀實攝影、文獻性攝影,往前推進可以和人工智慧等高科技發展緊密聯繫起來,成為新的生産力;從消費社會的角度來説,大家拿手機隨處可拍,攝影面臨著大眾化的傾向;從攝影的內部來講,從膠片到數字,從攝影講究顆粒感到現在訴諸於像素化,涉及真實性、虛擬性等複雜的探討。

攝影在某種意義上是在一個大的範圍下展開這樣一種觀覽。我們一直在追問攝影的主體是什麼?與他者之間是在互為主體的建構中成為它自己。回到這次展覽,並不想把這個問題擴大化,我們只是想談攝影作為當代藝術媒介的一個功能性的作用,或者説攝影本身與當代藝術之間的有什麼樣的關聯。

另外,攝影作為藝術的發展,在很大程度上與我們所謂的“重繪畫”有很大的關係。攝影發展是伴隨著“重繪畫”或者造型藝術的示威、觀念藝術的興起發展起來的。我們可以看到攝影在發展的過程中,對寫實繪畫、造型藝術裏強調的手工性、技藝性、實物性的消減起到很大的作用。反過來,攝影本身也存在著某種寫實性、圖像性、技術性的因素,又和造型藝術之間産生了一種關聯,它們之間保持著親密的關係。這就延伸到我們展覽的一個主題——藝術中的攝影藝術。

首先我想第一個問題拋給王川老師,因為相比其他三位藝術家,王川老師更多是在學院裏從事攝影的學習、創作、研究。第一個問題是,在你自己的藝術過程中,攝影在每一個發展階段,它和當代藝術之間存在著什麼樣的張力關係?攝影與教學、創作,當下最敏感或者最前沿的問題是什麼?

王川

王川:我先説説教育問題。因為剛才葛玉君老師談到了,最近連著幾個場合都涉及不同層面、不同定位的討論,這些討論基本上都是有攝影教育這個話題在裏面的。為什麼這個話題必須在裏面?是因為從事攝影教育的人,是現在與攝影相關人群裏日子最不好過的一群人。為什麼?

首先,因為攝影的變化,導致原來支撐整個攝影教育體系核心的東西,忽然間你會發現不那麼重要,或者説不那麼清晰,甚至就直接消失了。

另外,從事教育的人跟一般使用者最大的區別,是使用者只要預算夠,直接買最好、最新、最前沿的産品,一定沒毛病。攝影工業體系已經把所有訴求在新的産品裏面解決了。攝影是一個技術奠基的體系。有了技術的飛速進步,才能夠這麼快走到今天,這是一個好事,但是對於從事教育和研究的人就不是這樣了。事情有好的一面,就一定有它有問題的一面,這在攝影裏有時候是加倍的。像攝影大眾化的問題,一定是基於技術發展到一定程度之後才能夠實現的,其實攝影從來就在一路大眾化。從史國瑞老師那種非常傳統的攝影操作,到攜帶型相機、快速膠片等,沒有這些就沒有這個紀實攝影及技術的顛覆。現在我們談的大眾化是可以稱為質變的變化,第一,它將數字技術用到了拍照片、圖像處理和圖片傳輸編輯上;第二,個人電腦的普及,每個人都有一個終端,每個人都可以進行這件事;第三,網際網路,把每一個終端連起來。這三個方面到一起之後,也就是過去20年的事。從攝影教育的角度,我們發現原來一堆講基礎理論、知識、操作的教案,現在就是一個按紐,於是我們也不知道幹什麼,學生也不知道為什麼還要學,這就是攝影眾多問題中特別有代表性的一點。

從事攝影教育的人現在一方面不知道怎麼樣應對這種情況。另外,自己也還處在一個變化當中,一時半會想不明白這到底是怎麼回事。在這個階段,不同的學校、不同的老師,每一個人都是在掙扎,包括會不斷做作品、寫東西,以及學術討論等,實際上都屬於掙扎。自己先明白了,再向外界解釋。這是攝影教育面臨的問題。

王川攝影作品展覽現場

攝影是當下被質疑聲音最高的學科,“這種學科和專業沒有必要存在”的聲音很強大,其中主要一部分聲音不是來自於社會,而是來自藝術院校的內部。這是一個大的學理問題,攝影跟當代藝術的關係、跟其他領域的關係等,同時攝影經歷了剛才所説的那麼多的變化,有了那麼多新的內容進來,有了那麼多的手段可以選擇,也有了那麼多新的問題需要回應,在這種情況下,是否仍然需要被教?當然了,從我個人的角度來講,答案一定是肯定的,也可以説出挺充分的理由,但這畢竟是我自己的一個看法。

最簡單的一個邏輯:如果你從總體來看這個攝影媒介當下的發展,一定是有史以來體量最大、最繁榮的狀態。無論是藝術、應用還是在傳播,或者從資訊、媒介的角度都是如此。在今天的所有領域中,沒有哪一個領域能夠把攝影切掉。如果是這樣的話,關注它、研究它、教育它這個事情,答應是肯定的。如何應對技術的更疊讓它變得更簡單、更廉價、更快速,怎麼樣讓教育跟上這種更疊的速度,是下一個層面的技術問題,這個問題是需要在回應第一個大問題之後再繼續探討。

葛玉君:史國瑞老師的作品,無論是暗箱攝影還是針孔攝影,某種意義上是回溯,尋找一個比較純粹和原始的方式來表達意象,是什麼樣的原因促使你尋找這樣一種方式?另外,在這種方式又夾雜了時間的因素、裝置的因素、行為藝術的因素等,是一個綜合的過程,在這樣一個創作過程中您想賦予它哪些更深刻的意義?這兩個方面您談一下。

史國瑞

史國瑞:首先作為一個藝術家個案,我是以一種最本質、最傳統的的方式,在當今當代攝影中的一個實踐。正如大家知道,小孔成像是大約2400年前左右,戰國時期的科學家、哲學家墨子在現實生活中通過他的觀察,發現光線是通過直線傳播的光學現象,在他的一些著作《墨經》中有所記載,並且延續下來。大約11世紀的時候,通過古代絲綢之路傳到了今天的阿拉伯地區,又隨後傳入當時的希臘、羅馬。小孔成像在現實當中得到了極大的應用,尤其是在藝術方面,主要還是文藝復興時期,比如説達芬奇在他的繪畫當中,就用到了“一個大的黑屋子”通過一個孔把外部的影像投射進來,在對面的墻壁上進行寫生、繪畫。當今在世的英國藝術家大衛·霍克尼也在他的繪畫創作中也加以應用。

在1998年12月份的一次交通事故使我感覺到人的生命稍縱即逝,對我産生了很大的觸動。我也思考了很多,90年代初在南京師範大學美術系專業學攝影,同時也對世界攝影史、中國古代科技史,比如説戰國時期墨子的發明小孔成像術,多少也有一些了解,這也是今天照相攝影發明的遠祖和原理。

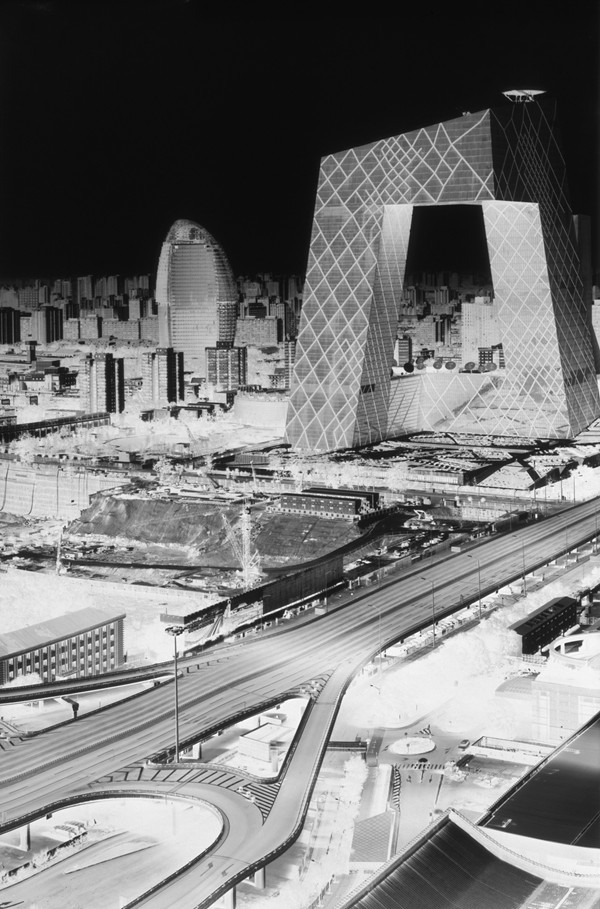

史國瑞作品 Beijing CBD 8-9 June 2013

為了體現自己的存在,就涉及到了時間概念。比如説我的每一件作品用空間,像會議室或者酒店客房,或者是一些大型的貨車,把它們通過改裝做成巨大的針孔暗箱,面對選擇好的場景進行長時間的曝光,通常一件作品的曝光大約是一個或者兩三個白天,這個時間是疊加起來的。雖然這個作品當中沒有我自己的聲音呈現,但幾乎從頭至尾沒有一刻我自己是不存在的,因為全要靠自己的工作。從搭建暗箱到佈置相紙,長時間在這個漆黑的暗箱之中等待著曝光,數小時或者數天,以非常傳統的手工方式沖洗。這樣一個巨大的勞作過程中,最終得到這樣一個影像。

葛玉君:史老師的發言帶給我們一個反思:把一個古老的東西在何種層面運用之後,恰恰反應出來最前衛的藝術上的問題,這是史國瑞老師的作品非常值得我們探討的。剛才兩位從歷時性的角度進行談論,計洲老師畢業于中央美院,又在法國生活和工作,您的創作過程中的基本思路是什麼?您是如何把法國文化、中國文化融合之後在您的作品當中呈現?

計洲

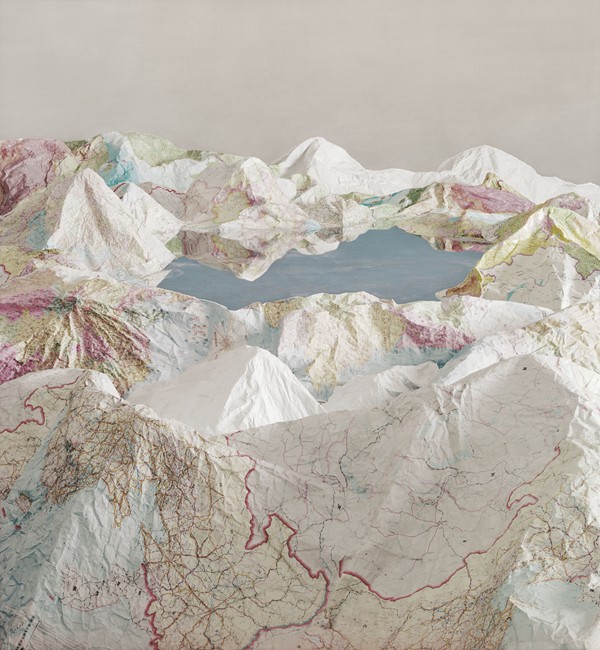

計洲:首先我不是學攝影的,我在中央美院是上的版畫係。當時一直在拍照片,後來隨著技術的發展帶來了方便,最重要的是,越是技術發展越是圖像氾濫,我意識到觀念變得更重要了。我這次展覽的系列作品,都是在工作室裏面拍的。這個系列裏面有一個我感興趣的悖論關係,地圖對於我們來説是認識這個世界的工具,從這個工具來看,它又是一個科學、嚴謹的東西做出來讓我們認識。我們通過上面所有的內容,我們不知道的內容,來認識這個世界。我工作室裏面把它變為了一個肌理,用一個隨意的方式重構,變成一個景觀,所有的內容變為了一個肌理,我覺得這個裏面有這樣一個關係。其實這也是從我的角度來表達對當今世界的一些感受,我們其實每天都是在各種混亂的狀態裏面交織著。

計洲作品 地圖5

在法國這段時間,其實對我最重要的影響倒不是説法國文化和中國文化。最重要的是,我在法國的生活期間發現,作為一個藝術家每個人的唯一性。過去我們生活和訓練都有一個標準,在法國這段時間你會覺得其實每個人的感受都是獨特的,並不是靠分類來區分的。這讓我感受到,可能我們每個人對一個事情的感受可能類似,但是確實有很大的區別,這是對我在法國生活期間以及學習期間一個最重要的,就是覺得你是唯一的,在藝術方面你是唯一的。我的作品,不同的系列,也是把我個人的感受儘量做到能體現出我看這個事物、事情的角度。

葛玉君:感謝計洲老師。他剛才談到了跨文化的比較,在這些作品裏面我感觸比較深的是,他想在探討的時候是很緊張、很尖銳、很衝突當下社會的一些問題。但是他反而處理的過程中,是一種比較緩和、唯美的作品呈現,這是他非常大的特點。第一輪最後一個問題拋給劉大地老師。從您的創作解讀來説,您是一個“攪局者”,您的創作某種意義上是對攝影藝術概念的延展,用一個攝影相關媒介材質進行創造,這裡面涉及到像素和顆粒的問題,你的作品當中還有很多抽象的東西在裏面。你的作品可以説是給我們從某種意義上帶來了這一系列的問題。

劉大地

劉大地:任何事情其實都是時代造就。如果説我的這些作品倒退幾十年或者上百年,將是完全沒有的事情。世界的發展,總有新的東西出現。不管你做什麼事情都有新的東西出現,而且永遠不會停止。所以在我的世界,別人怎麼説或者怎麼樣,我覺得這是時代造就的。我每做一個事情,都跟得上時代就好了。