去年8月,高居翰與朋友、學生一起在家中慶祝87歲生日(圖片由黃曉、劉珊珊提供)。

喬迅 Jonathan Hay

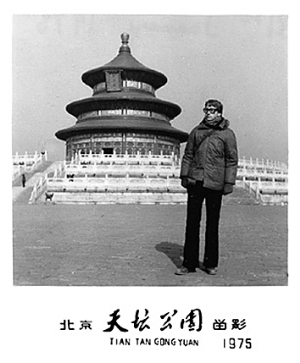

柯律格于1975年攝于北京天壇公園

在中國美術史研究領域中,有一個很有趣的現象,就是在西方幾位傑出的中國美術史學家中,有三位蘇格蘭裔,分別是高居翰、柯律格和喬迅,他們雖然有不同的師承和學術背景,但你會發現他們三人身上都有著強大的蘇格蘭傳統。蘇格蘭的一個傳統是重視哲學,具有批判性,總想顛覆些什麼;第二是重視歷史;第三是重視社會經濟和社會關係,這在他們三人的研究中有很明確的體現。

高居翰是這三人中年紀最長的,也是我最早認識的,1988年高居翰因為我的一篇論文專程到中國來找過我,此後在陸陸續續的學術活動中也有許多交流。在我接觸過的做中國美術史的外國學者當中,高居翰應該説是最博學的,他的知識總量十分龐大,他是那種你可以跟他聊很多東西的人。有的學者特別害怕你跟他樸素地聊天,原因很簡單,因為他做的東西太有限了,他把他知道的東西全都寫到書和文章裏,邊角余料都不剩。但高居翰不是,他雖然寫了不少書和文章,但那幾乎只是他知識中的一小部分。在美術史譜係中,高居翰是首先將社會、經濟等因素引入了美術史研究當中的,但相比柯律格,高居翰還保留了一部分審美觀察,作為後輩的柯律格則完全摒棄掉了,所以柯律格的方法更新,影響力也更大。

三位當中我交往最多的是柯律格。柯律格的工作重心是中國美術史領域,可他顛覆性地擺脫了中國美術史研究中對藝術品審美解讀的依賴,不論作品好壞,都被當作社會關係中純粹的物質來進行研究。柯律格甚至連作品的真偽也不在意,他只關心這件作品如何進入商品的迴圈,如何發生買賣關係,以及由此衍生的社會現象。他的影響力已經突破了藝術史領域,在思想和哲學界也産生了廣泛的影響。之所以有如此獨特的研究方法,和他在維多利亞博物館的研究經歷有關,因為維多利亞博物館主要收藏了大量中國青銅器、陶瓷、傢具等實用器,重視藏品在物質文明中的位置,柯律格在其中浸淫十多年,耳濡目染之下,把繪畫也當作一種純物質文明來研究,最終超越了傳統美術史範疇。令人奇怪的是,柯律格雖然在學術上有十足的批判性和問題意識,可他本人卻是一個單純的書獃子,安靜的外表與活躍的思想同時存在,表與裏形成了一種反差。

喬迅在三人中年齡最小,1993年我認識他的時候他還叫喬納森,後來因為仰慕魯迅,起了中文名喬迅。喬迅是個銳意創新的人,他對高居翰這樣泰斗級的人物有反抗精神,所以雖然他也研究中國美術史,也加入社會經濟研究,但他更重視理論性和現代性。像他所寫的《石濤:清初中國的繪畫與現代性》就著力探討早期現代性與石濤的主體性問題,他的研究已經不再局限于漢學概念,而是對當下的藝術也能有所裨益。

從他們三人的研究方法的演變中,我們可以看到:在當今的藝術史研究中,相關學科間的滲透正在為藝術史研究帶來更多的可能,而理論性、現代性的研究方法也在逐漸成為一支不可或缺的力量,這或許就是蘇格蘭傳統對藝術史的啟示。

尹吉男簡介:

他是一個寫作的學者,是一個喜歡思想,喜歡發現,喜歡解釋新事物的人,他是“敏感而又冷靜的藝評家”。從考古學轉入文物鑒定專業,同時在當代藝術批評領域投入興趣,這樣的跨越使他的學術研究能不斷地有所發現、顛覆、命名與定義,及時察覺中國藝術的新動向,並通過各種新鮮視角打通當代與古代的關聯。1988年,他以《複數性繪畫的全新境界》進入當代藝術評論領域。90年代初,借助“後新潮”、“新生代”、“近距離”等概念界定了一批生於60年代的藝術家,並通過策劃《新生代藝術展》推出新人,開啟了中國當代藝術史的“新生代專題”。他以“獨自叩門”的研究態度對各種藝術現象既關注,又保持著一定距離,不斷講求發現、不帶成見地看世界,重新定義新事物。(來源:《藝術客》2014年3月刊)