|

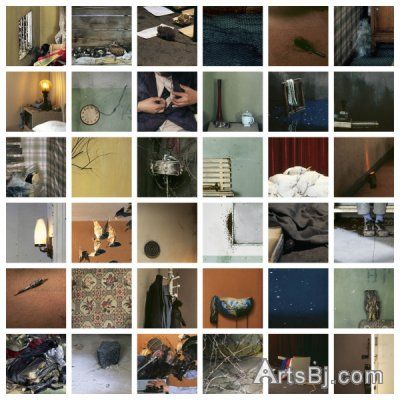

陳維的攝影作品:《花瓶掉了下來,碎了一地》

採訪者:曾焱

受訪者:徐冰

年輕藝術家群落這兩年正在成為當代藝術市場和學術展覽的莊稼地。在接二連三的類似主題展中,由中央美術學院打造的青年藝術項目——“CAFAM未來展:亞現象-中國青年藝術生態報告”無論是在規模上還是學術造勢上,都顯得頗具野心。從8月到現在,95位藝術家,近200件作品,被分為“蔓生長、自媒體、微抵抗、宅空間、淺生活、未知數”六個現象單元來做展出,佔據了中央美院美術館的四個樓層空間。

本次展覽的提名委員會成員由80位全球重要美術館館長、批評家、策展人、藝術家、藝術媒體和機構負責人構成。每人提名6位青年藝術家,並撰寫提名理由。中央美術學院副院長、總策展人徐冰接受本刊專訪時説,如果作品不能在藝術語言上顯示一種深度挖掘與新的提示,就不予以考慮。作為“CAFM未來展”的總策展,徐冰和團隊把這次展覽作為一個新生代藝術方式的生態報告,體現文化態度和學術判斷。“我們的目的,就是把這些過去我們不了解的,或者説我們不太意識到的現象提示出來,策展人其實是調查員的身份。”

展覽所呈現出來的主題和棱面之龐雜,並不那麼容易被觀看的人消化。“蔓生長”、“淺生活”這類新生代語言,新鮮之餘,也難免有人覺得只是簡單的現象羅列。徐冰説,藝術家的作品應該是時代最敏感的反映,至少也屬於最敏感的那一部分,相比于當代藝術曾經有過的“玩世”、“政治波普”、“艷俗”等標簽,“這個時代,用一種潮流或者一個詞語主導或代表已經不太可能了”。

“‘亞現象’的這個亞”

記者:現在對年輕藝術家劃分代際,一般是“70後”、“80後”,“未來展”以1977年後出生來做分界,是出於什麼樣的考量?

徐冰:其實對“青年”目前沒有一個很明確的分法,在聯合國那裏,四五十歲的也算。不同的視角和意圖,會對“青年”的概唸有所不同。我們以35歲為界定,並非依據科學和生理概念,而是出於中國特定的歷史階段對“代”的影響。1977年我認為正好也是很重要的一個年份,在社會史上是一個新階段的開始,所以就以這個為分界了。像其他一些青年展,好像都定在37歲、38歲以下,但這裡有一個問題,相差兩年或者三年,有些很好的藝術家和很好的作品可能就會失去。

記者:是,所以當時就想,你們是不是從中國當代藝術史出發有一點考慮。

徐冰:基本上沒有從藝術史的角度。這一代人正好生在一個歷史節點,但在他們來到這個世界上時,並不知道這一年的開始對這個國家的重要,和對他們一生的意義。

記者:對展覽主題裏所提的“亞現象”,有很多議論。這個概念應該是從“亞文化”而來,那麼,是否意味著你們把這些藝術家及其作品都歸於非主流呢?

徐冰:關於這個題目,我們也有一些討論。其實有過幾個題目,比如説“次生林”,我個人覺得“次生林”不錯,原始森林被砍伐了以後又生長出來的林子,就是那種新一代森林的感覺。但後來查了一下,説這個“次生林”有一點點負面的內容,最後是棄用了。大家比較喜歡“亞現象”這個詞,這個“亞”,其實就是跟主流、成熟相對應的一個概念。

|