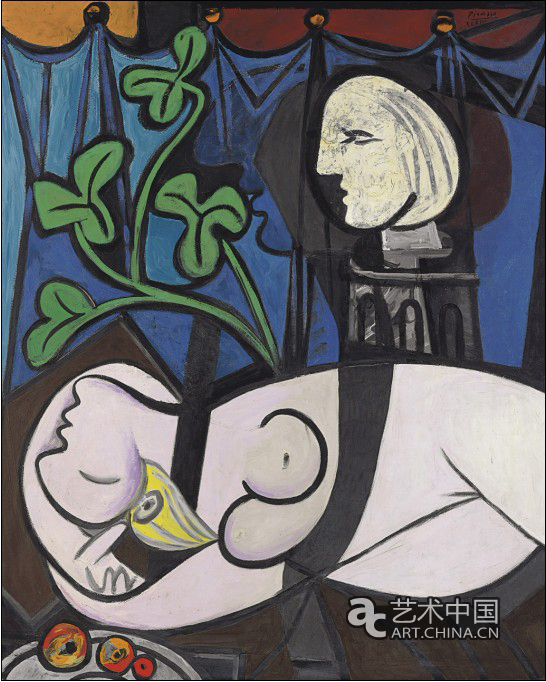

內地拍賣行進軍香港,國際拍賣行進入內地,日趨國際化的中國藝術品市場還是總會被冠上“只熱衷中國藝術”的帽子。中國藏家在國際市場為西方藝術品一擲千金也不是沒有的事,可是看看內地藝術市場上,連張像樣的西方油畫作品都沒有,難道就只能默默將這頂帽子繼續帶下去嗎?對於內地藝術市場西方藝術品的缺席,也有人想要填補空白,只是還要考慮:這些“藝術洋貨”,中國內地藝術市場吃的下嗎? 西方藝術品,是時候進入中國內地了 日前,佳士得公佈了將於2013年9月26日首次在上海舉行秋拍。這是佳士得取得在華拍賣資格後的首場拍賣,而在這場拍賣中,佳士得將首推西方現當代藝術。 近年來屢有在國外拍賣場上高價出手西方藝術品的中國買家,2010年紐約蘇富比以1.06億美元買走畢加索《裸體、綠葉和半身像》的是中國人;2011年紐約蘇富比以2130萬美元舉走畢加索《閱讀的女人》的也是中國藏家;2011年紐約蘇富比秋拍一位內地收藏家參與競拍了最終以2250萬美元成交的莫奈作品;2012年倫敦春拍以340萬美元購買喬治•莫蘭迪作品的是一位北京藏家;2013年紐約佳士得春拍柴姆•蘇丁《小廚子》被佳士得亞洲業務發展執行人李昕代理的電話買家以1800萬美元競得,買家疑為中國藏家。  畢加索《?裸替、綠葉和半身像》紐約蘇富比2010年拍賣 成交價:1.06億美元 畢加索《?裸替、綠葉和半身像》紐約蘇富比2010年拍賣 成交價:1.06億美元但相比于內地買家在國外對西方藝術品的一擲千金,西方藝術品在內地市場還處於空白期,如果能打開市場無疑將會是個大肥缺。 中國內地買家強勁的購買力吸引了國際大拍賣行的注意。此次佳士得上海首拍主推西方藝術,將西方藝術品送到家門口,是否表明國外藝術品進入中國內地市場時機已成熟? 西方藝術品國內市場緩慢試水,還是淪為消費品 身處內地藝術市場的中國拍賣行,比國際拍賣行更早看到了西方藝術品在內地的空缺,也曾經試圖將西方藝術作品引進中國,可過程卻並不順利。 華辰作為國內最早上拍西方藝術的拍賣行,在2007年便推出首個“西方油畫和雕塑”專場試水內地市場,拍品包括了從17世紀巴洛克時期的經典風景畫,包括雷諾阿、畢加索、夏加爾的油畫作品,以及現代繪畫的版畫和雕塑作品。雖然在2007年秋拍、2008年春拍兩場“西方油畫的雕塑”專場中上千萬的雷諾阿和畢加索作品都成功交易,並且也都保持著約50%的成交率,但首場總成交1400萬元還不如當代藝術家一件作品的成交價。在匆匆試水後,西方油雕還是退出了國內市場,只留下甘學軍“還是太倉促”的感概。 隨著藝術市場不斷調整和發展,西方藝術品在近年市場中又開始出現,很多拍賣行嘗試在油雕版塊加入少量的西方油畫雕塑作品,但拍品只限于版畫、小品和雕塑,極少有重量級作品上拍。從成交來看,更多集中在消費性為主的中等價位,並且更有實用價值的西洋古董佔據了大部分市場。 北京保利從2012年第20期精品拍賣會開始,每期季拍都會上拍小量西方油雕,拍品多為18到19世紀的小幅風景油畫以及藝術大師的版畫、雕塑等可複製作品,價位多集中在10萬元以下。北京藝融在今年春拍油畫版塊也加入8件18到19世紀歐洲藝術家的油畫作品,價格集中在10~20萬元之間。 銀座國際從2012年秋拍開始特別設置歐洲雕塑專場,上拍18、19世紀歐洲近現代雕塑大師的作品,到今年春拍為止的兩場拍賣成交率分別為96.77%和88.89%,作品成交主要集中在10~50萬元,算是西方藝術作品在近年比較不錯的成績。 上海泛華拍賣是目前國內較少的在拍賣中主打西方藝術品的拍賣行,從2012年開始設立西洋藝術品的常年交易,平均每半個月有一個交易,到目前為止已經持續有11場。拍品主要集中在西洋古董,包括鋼琴、歐洲古典傢具、鐘錶、雕塑、燈具、油畫等更具實用性的物品。 從2007年北京華辰首次上拍西方油畫雕塑到2013年春拍,內地拍賣市場共上拍西方油雕207件,成交131件,處於價格區間10萬元以下和10~50萬元之間的拍品是市場主力軍,而從分別為48件和59件的成交數來看,10~50萬元價格區間的作品成交率更高,是買家廣泛接受的價位。 關稅高、保險不到位,西方藝術難入內地 華辰在2007年到2008年先後兩次試水西方油畫雕塑之後,沒有再進行下去。甘學軍總結出兩個原因:主觀方面是國內收藏西方藝術品的基礎薄弱,藏家對西方藝術大師作品的市場行情把握不夠,不敢輕易下手購買,而更重要的一方面原因則是國內藝術市場基本要素不健全。由於國內藝術品高關稅的限制和國內藝術品保險的缺失,國內拍賣行難以在國外徵集到重量級作品。 從2007年到2013年,國內藝術市場氣氛日益濃厚,並且隨著對西方藝術品的熟悉,以及藝術收藏、投資視野的不斷擴展,對國際藝術品的需求也更加旺盛。而且隨著國內藝術市場向國際市場的發展,許多藏家也開始考慮向國際藏家轉型。未來國內市場對西方藝術品將會有更大的需求,但甘學軍認為,關稅和保險依然是西方藝術品進入國內市場的最大障礙。 一方面,國內藝術品進口關稅雖然在2011年由11%下調至6%,但仍需要交納17%增值稅。這些費用使西方藝術品進入國內市場所要承擔的費用很高,所以更多的買家會願意在國外市場購買西方藝術品,並存放在國外。 另一方面,國際藏家對藝術品保險的要求極度苛刻,但國內的藝術品保險在2012年之前幾乎是空白。雖然從2012年安盛藝術品保險進駐中國開始,國內的藝術品保險慢慢起步,但依然缺乏具有國際公信力的藝術品鑒定及鑒價專業人員或機構。保險的不到位限制了拍品的徵集,就如同甘學軍所説:“由於無法提供國外藏家要求的完善保險,內地拍賣行很難在國際上徵集到藝術大師的重量級作品,只能徵集到版畫、小品、雕塑等複製性作品,這就很難推動整體市場的發展。” 藏家養成,東西方藝術皆有才是國際化市場 隨著蘇富比、佳士得先後進入中國內地,國際品牌可以為內地藝術市場帶來西方重量級藝術作品。同時各地免稅區的成立也減輕了關稅的負擔,西方藝術品進入在內地市場將會變得容易。但從已經開始運營的保稅區藝術品拍賣狀況來看,西方藝術難以進入內地的原因,並非單單是關稅和保險,還包括內地藝術市場對西方藝術品的主動回避。 華辰今年春季在廈門保稅區舉行了西洋藝術品保稅拍賣會,拍品包括古典傢具、銀器、版畫、鐘錶、郵品、錢幣六個門類,卻沒有西方油畫。拍賣行在引進西方藝術的時候還是選擇了價格偏低的西洋古董,這又是為什麼? 就拍賣行而言,選擇重量級的油畫藝術存在風險。雖然已經有很多的國內買家開始在國際拍場購買西方藝術品,但那畢竟是極為有限的小部分,而大多數的中國藏家的審美習慣仍然停留在中國傳統藝術,對西方藝術品的態度只是看客心態。所以那些動輒好幾千萬美元的西方當代藝術,即便中國拍賣行順利徵集在內地上拍,也不見得能成功交易。從藏家的角度來説,鄰國日本因為大量買入國際市場上的印象派作品而折戟沉沙的慘痛教訓歷歷在目。 所以歸根到底,西方藝術品在在中國內地並沒有形成市場。這對一個藝術市場剛剛形成20年,並且自身藝術品財富異常豐富的國家來説可以理解,但作為一個正在向國際化發展的藝術市場,將西方藝術品納入自身市場結構中,卻是必經之路。拍賣行逐步培養藏家審美趣味和購買計劃是很艱難的過程。但好在國際拍賣行為了進入中國內地市場,已經針對內地藏家有所行動。香港蘇富比去年在香港金鐘商業區開設了1.5萬平方的展廳,旨在讓中國買家更了解西方藝術。 而內地拍賣行所要做的除了培養藏家,還需要在拍品結構中有計劃地加入西方藝術品。拍賣行每年都會海外徵集,在中國藝術品越來越被藏家惜售的情況下,西方藝術品未嘗不可以成為市場的一種補充。況且,國內保稅區的建設也並非只為國際拍賣行進駐中國而設立,國內拍賣行為何不充分利用這個輕鬆的環境擴充市場?也只有當中國藝術與西方藝術一同上拍內地拍賣行的時候,中國國際化的藝術市場才算形成。 (文/劉霞) |