文/劉龍

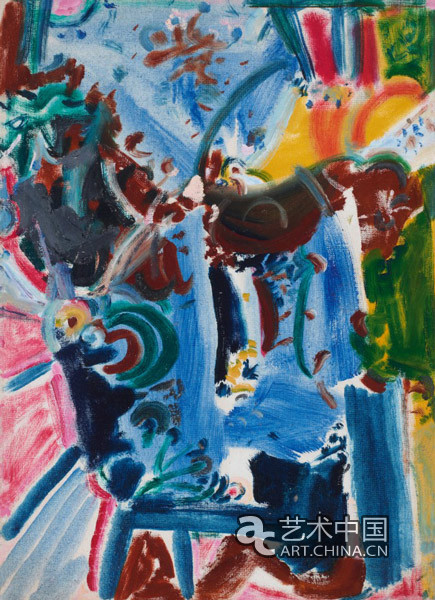

吳大羽-《彩中國嘉德2012年春拍--韻-59》估價3,800,000-4,800,000-成交價-4,370,000 近些年隨著“老油畫”板塊在拍賣場上的火熱表現,其穩定的學術地位和卓越的升值潛力吸引了越來越多人的關注。去年羅芙奧香港拍賣中,常玉的一張《五裸女》拍出1.2832億港幣,將早期油畫的價格拉進了“億元時代”。油畫,這個20世紀中國藝術史上最為重要的畫種,如同近代中國歷史的命運一樣幾經沉浮,終於在100多年後在市場的催生之下,體現出應有的價值。 “老油畫”從時間概念上説,是從1887年“中國油畫第一人”李鐵夫留洋學習繪畫開始,直至新中國成立前的第一代和第二代油畫藝術家的作品。這其中包括了李鐵夫、李毅士、方君璧、關良、常玉、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、潘玉良等諸多名家。此時期的作品與新中國成立後的作品在美學主張、藝術理念和藝術風格上有顯明的不同,但又對此後的美術教育産生了巨大的影響,所以劃為單獨的類型。 嘉德拍賣油雕部主管李艷鋒表示:“中國嘉德自成立初期就一直致力於中國早期油畫即‘老油畫’的推動,但老油畫市場的發掘一直進度緩慢且收益甚微,原因主要有兩點,一是存世和流通的量太少,難以形成規模;二是缺乏學術梳理,假畫橫行致使老油畫難以獲得應有的價位。”據了解,第一代留洋的藝術家們在回國後大多經歷了戰爭的洗禮,在抗日戰爭和解放戰爭期間,大部分油畫家生活在動蕩之中,創作量有限,且油畫不像國畫易保存、攜帶,保存下來的極少。而新中國成立後至1966年間的歷次政治運動中,老油畫損失比國畫大,特別是人物、人體畫作,都在劫難逃。即便躲過了劫難,後來多數也都收錄進了美術館收藏,所以能留存下來並在市場流通的作品較少。加之公開展覽、出版物的缺乏,讓老油畫的學術梳理一度舉步維艱。 學術研究的缺失,加之流通數量的稀有,造成了國內收藏家對早期油畫的整體面貌缺乏了解,沒有相應的知識儲備,自然影響到對老油畫歷史價值、藝術價值以及收藏價值的正確判斷和評估,諸多原因使得老油畫一直處於被嚴重低估的地位。李艷鋒認為:“雖然老油畫板塊梳理難度大,但嘉德一直在努力地把歷史更公正地呈現給藏家。相對於個人藏家和畫廊,拍賣行能夠運用更廣泛的資源,發掘更多更好作品,以便於更完整地呈現老油畫的整體面貌,為學術研究提供了便利。”近年,通過拍賣市場的帶動,提升了藏家和藝術機構對於老油畫的關注度,加之藏家個人性和美術館機構權威的學術研究配合,藝術市場與學術研究相互促進的方式對於目前資源匱乏的老油畫領域顯然更為有效。 |