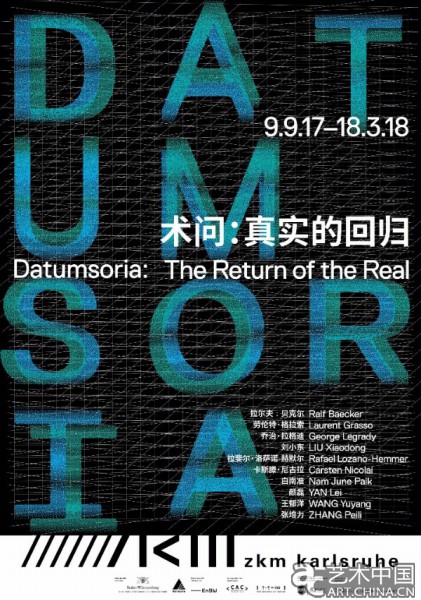

展覽海報

展覽名稱:術問:真實的回歸

展覽時間:2017年9月9日—2018年3月18日

展覽地點:卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM |德國)

策展人:張尕

參展藝術家:

拉爾夫﹒貝克爾(Ralf Baecker)、勞倫特·格拉索(Laurent Grasso)、喬治·拉格迪(George Legrady)、拉斐爾·洛薩諾-赫默爾(Rafael Lozano-Hemmer)、卡斯滕·尼古拉(Carsten Nicolai)、白南準(Nam June Paik)、劉小東、顏磊、張培力、王鬱洋

聯合呈現:

新時線媒體藝術中心(CAC |中國)

卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM |德國)

白南準藝術中心(NJPAC |南韓)

中央美術學院美術館 (CAFAM |中國)

開幕日程:

媒體發佈會 9月7日 11:00

開幕式 9月8日 19:00

座談會 9月9日 14:30—16:30

特別演出 9月9日 17:00

由媒體藝術策展人、新時線媒體藝術中心藝術指導、中央美術學院藝術與科技中心主任張尕教授構思並策劃的大型國際群展“術問——真實的回歸”(Datumsoria: the Return of the Real),將於2017年9月9日至2018年3月18日期間在卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM |德國)展出。該展覽由新時線媒體藝術中心(CAC |中國)、卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM |德國)、白南準藝術中心(NJPAC |南韓),中央美術學院美術館 (CAFAM |中國)聯合呈現,並被中國駐德使館指定為中德建交45週年系列文化活動之一。

作為由新時線媒體藝術中心發起的“藝術&技術@”(A&T@)項目框架下誕生的系列展覽之第二期,“術問——真實的回歸”係2016年9月至12月期間于CAC所呈現的首展“術問:劉小東、卡斯滕·尼古拉、白南準三人展”(Datumsoria: An Exhibition of LIU Xiaodong, Carsten Nicolai, and Nam June Paik)之延續和擴展。其中,中國藝術家劉小東、顏磊的作品為“藝術&技術@”項目框架下委約完成的首期與二期成果,並獲得裏森畫廊(Lisson Gallery)和中鴻創藝的支援。

由ZKM出版的展覽文獻收錄了策展人對數據時代之真實這一主題以及參展作品的詳細闡述。

該展覽還將巡迴至白南準藝術中心以及中央美術學院美術館展出

策展人語

張尕

一塊碩大的液晶板獨自矗立著,發出來自外太空的斑駁光暈;一個構造多元的龐大不明物懸置在空中,軀幹中長出一棵活樹。其下方堆放著一座金屬巨塔,上面鑲滿了80塊螢幕,大大小小,旋轉著,輪播著圖像與話語,它一一識別路過觀眾的痕跡,隨後將之消除殆盡。散開在後面的是3幅大型畫布,蜘蛛般的機器人繁忙地點擊著,空白的畫布將逐漸被一排排寶馬汽車裝配線的軌跡、柏林勃蘭登堡門穿梭不息的車流、以及卡爾斯魯厄某個環形路口的圖景所填滿。

展覽“術問:真實的回歸”(Datumsoria: The Return of the Real)由此拉開帷幕。“Datumsoria”(術問)係由“datum”(數據)與“sensoria”(感覺中樞)所結合而生成的新詞,意指內在於資訊時代的一種新的感知空間。

在《巨石》(Monolith)中,勞倫特·格拉索(Laurent Grasso)以一件3.5米的雕塑再現了宇宙之光。作為他在巴黎13區“筒倉”(Calcia silos)令人驚嘆的燈光裝置《太陽風》(Solar Wind)的縮微版,《巨石》運用了一種實時感應各項太陽數據的演算法,並將之轉化為斑駁陸離的色彩和光線變化。在此,一種宇宙神話學將數據與虛構、真實的形性與瞬間的消逝交織融合。

Yan Lei: RÊVERIE Reset (2016-2017). © Chronus Art Center

《空想重置》(RÊVERIE Reset)中的系統,將顏磊對圖像的解構帶至另一個維度。80塊尺寸不一、嵌入一個巨大圓柱形結構中的電腦顯示屏抹去由觀眾上傳的圖像並將視覺資訊轉換為文本解讀:圖像首先被均質化為單色,繼而基於機器的怪誕推理,復述出圖像在解構之前的內容。真或假,既有因可循又虛空無據,如同機器的白日夢,似乎意味深長卻又充滿偶然。

Liu Xiaodong: Weight of Insomnia (2015-2016). © Courtesy Liu Xiaodong Studio

在這兩件作品的後面,徐徐展開的是劉小東的巨作《失眠的重量》(Weight of Insomnia)。在此藝術家將其現場作畫的記錄性風格之邊界拓寬,以數字技術重造自我。在ZKM展出的裝置中,悉心選擇的三處地點各設有攝像頭,三幅巨型畫布架置於簡陋的施工腳手架上,一支機械操控的畫筆抖動著,將由攝像頭捕捉到的斷斷續續的數據轉譯為建築物的輪廓、樹木的側影、交通工具的輪廓線和人物的影子。藝術家仿佛成為機器意識的化身,開始了一場與無盡之不眠的博弈,將那無可名狀的慾望與焦慮、飄逸的夢魘和昇華相互交織成一幅不斷展開的拼圖。

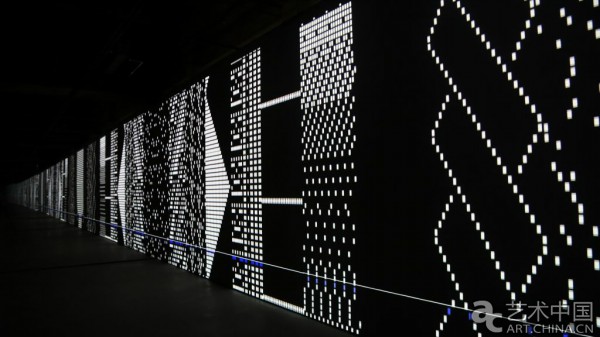

Carsten Nicolai: unitape (2015). Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig / Berlin und Pace Galerie. © VG Bild-Kunst2017, Photo: Carsten Nicolai

如果數據輸入後的重獲新生使《失眠的重量》成為了具有朦朧情感的慾望對象,那麼卡斯滕·尼古拉(Carsten Nicolai)的裝置《單向帶》(unitape)則以暗示(早期)電腦穿孔卡片的形式,審視了感知與視覺的構成。尼古拉完美無瑕的圖像與聲音是純粹的數學之精確,亦或是演算法之崇高之境。

George Legrady: Voice of Sisyphus (2011-2017). © George Legrady

喬治·拉格迪(George Legrady)的《西西弗斯之聲》(Voice of Sisyphus),將對單幅攝影作品的研究呈現為持續性的表演與視聽混合形式,在約翰·凱奇式的傳統中投入了一種嚴峻的尖銳感。慎密的計算使圖像-聲音與聲音-圖像同時生成。

Ralf Baecker: Mirage (2014). © Courtesy Ralf Baecker2014/2015

拉爾夫·貝克(Ralf Baecker)的《海市蜃樓》(Mirage)從合成景觀中生成投影,表述出地球傳感設備的所知所感。投影揭示了幻覺般的地球磁場的持續變化,如同一場穿梭于機器潛意識之中的漫遊。

Zhang Peili: Landscape with Spherical Architecture (2010). © Courtesy Zhang Peili

在張培力的《帶有球形建築物的風景》(Landscape with Spherical Architecture)中,感官在數位媒介之中遭受著某種不確定性。一組36屏的靜態風景圖像可通過橫向或縱向的移動被觀眾激活。該作品臆造出一個空間,在其中時間不會消逝而是不斷地膨脹,模糊了主體與客體,使二者在運動中的某個特定點上得以互換。

Rafael Lozano-Hemmer: Please Empty Your Pockets, Subsculpture12 (2010). © Rafael Lozano-Hemmer, Photo: Antimodular Research

拉斐爾·洛薩諾-赫默爾(Rafael Lozano-Hemmer)的《請清空你們的口袋》(Please Empty Your Pockets)引發了一個令人不安的現實:紀念物被保存下來,變作珍貴的人類記憶,同時也變作服務於消費和利潤的資訊集合。一個不再無辜的memex記憶記憶體。

Wang Yuyang: Quarterly (2015). © Courtesy Wang Yuyang, Photo: Han Zhong

空中盤旋的龐然大物是作品《四分之一(節氣)》(Quarterly),屬於在WANG Yuyang#系列軟體的支援下所作的眾多作品之一,該系列軟體是藝術家王鬱洋創造的虛擬替身。通過大量的變體,王鬱洋將藝術家作為原創者而媒介作為從屬工具的這種約定俗成的操作方式顛倒過來,為我們帶來了雕塑、繪畫和行為的令人驚訝的嶄新而豐富的形式表達。不僅如此,他也迫使我們去重新思考一個這樣的世界,在其中,有關真實的看法不再局限於人類自己的認知,而知識的生産將成為主體和客體相互間的歡愉分享。

Nam June Paik: Internet Dream (1994). © ZKM | Center for Art and Media, Photo: ONUK

早在1994年,白南準(Nam June Paik)就在他的大型視頻墻裝置中夢想著網路之夢。不過他的電子高速公路僅是尚未到來的真正的網路的一記浪漫標誌,一個象徵姿態。“術問”確鑿地證明了,一個無所不在的網路之膜以其強悍的存在,永遠改變了工作和娛樂、政治和經濟的遊戲規則。

“術問”將十件風格特異的作品並置,所闡發的新關係揭示了資訊時代的“真實”(the Real)之邏輯:一個基於通用二進位指令的現實,由單一的1與0構成,其普適性催生了形態與樣式,沉澱下知覺的殘渣,激發出情感的潛能。“術問”表明瞭,真實的政治不再僅存于作為苦難和窘迫的主體的真實身體及社會場所——這也是當代經驗的主體及藝術探究的對象——它還暗示著,把握這個比特和字節的新現實既是一個認識論的根本問題,也是刻不容緩的道德命題。

關於“藝術&技術@”

“藝術&技術@”(A&T@)是由新時線媒體藝術中心(CAC)發起並聯合德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM)與南韓白南準美術館以及中央美術學院美術館共同呈現的一個實驗性項目,旨在通過建立藝術家與工程師以及技術公司的合作機制,延伸並更新藝術與技術的協同研究創作之豐富傳統,探索新的藝術實踐與批評之可能。該項目現已完成中國藝術家劉小東、顏磊等的特約實驗項目,項目成果與眾多國際藝術家的作品共同在CAC、ZKM卡爾斯魯厄藝術與媒體中心等地展示。

展覽名稱:術問:真實的回歸

展覽時間:2017年9月9日—2018年3月18日

展覽地點:卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM |德國)

策展人:張尕

參展藝術家:

拉爾夫﹒貝克爾(Ralf Baecker)、勞倫特·格拉索(Laurent Grasso)、喬治·拉格迪(George Legrady)、拉斐爾·洛薩諾-赫默爾(Rafael Lozano-Hemmer)、卡斯滕·尼古拉(Carsten Nicolai)、白南準(Nam June Paik)、劉小東、顏磊、張培力、王鬱洋