|

過去很長一段時間裏,中國在西方人眼裏只會“製造”,沒有“創造”,由於“山寨”的負面影響,中國原創設計一直得不到國際設計屆的認可。而去年春季,得益於北京和米蘭結成了“姊妹設計周”的關係,朱小傑老師首次帶領了一大批活躍在一線的中國設計師首次在米蘭設計周上呈現了《“坐下來”中國當代坐具設計展》,使得中國設計首次成為米蘭設計周上令人矚目的一大看點,也借此機會向全世界證明了中國的“原創力量”正在迅猛成長並成熟。

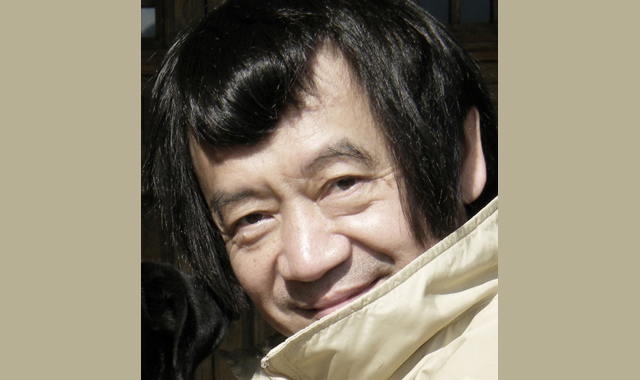

基於去年的成功,2013北京-米蘭姊妹設計周互訪活動還將起航米蘭。4月9日-14日,朱小傑聯合著名音樂人朱哲琴策劃了兩大展覽將以《大中國的味道》為主題,在米蘭設計周核心區托爾托納地區展出有關中國味道的設計。朱哲琴將帶領來自中國大陸、香港幾台灣三地的11位著名設計師呈現《兩岸三地當代民藝設計展》。而去年為米蘭帶去“80把坐椅”的朱小傑老師這次策劃了《品茶、品道、品設計》展。圍繞著中國的“茶文化”,來自北京、上海、廣州等地20多位設計師的80余件大作將悉數展出,囊括了陶瓷茶具、室內設計及家居裝飾等。在展覽即將開幕之際,ARTINFO藝訊中國特別電話採訪了策展人朱小傑老師:

為什麼想到以“茶文化”為主題作為本次米蘭展覽的切入點?

去年我們給米蘭設計周帶去了椅子讓大家《坐下來》看看中國的設計,看看中國的生活。今年我們帶什麼呢?朱哲琴説講講中國吃的文化也蠻好,於是我想到了喝茶。龍井、烏龍、大紅袍……先不表其色味是何等微妙,單看這些名字就已詩意翩翩。更有博大精深的陶瓷紫砂器皿待人尋味,能否坐下來喝杯茶,體驗飲茶過程的中國當代設計。茶桌,茶具,茶葉各個細節無不映射中國古老的茶文化與當下生活的融合,與傢具的融合,與手藝的融合。在與侯正光,楊明潔聊起這個念頭,竟然不約而同,都想“坐下來喝杯茶”。平常樸實的生活充滿朝氣,描繪日常的設計因此生動。在這不平靜的世界裏,還是回到生活的原點,無論是好還是壞,讓我們《坐下來》喝杯茶……

您已經第二次帶“中國設計”到米蘭了,在您看來,今年在米蘭的展覽會比去年的有什麼進步和改善?

去年是坐下來看一看,今年是坐下來嘗一嘗,相同又不同。由於北京設計周與紅星美凱龍的特別策劃,增加了由著名音樂家朱哲琴發起的“世界看見”,與《坐下來喝杯茶》相得益彰,使得整個氣氛變得完全不同,很期待!

此次參展的所有設計師都是專門為這次展覽創作的作品麼?設計師們如何以設計來體現中國的茶文化?

是的,有很多設計師專門為這次展覽所做了設計的。至於體現,不用刻意的去做,只要設計師喜歡喝茶,喜歡這種喝茶的生活方式,其一定有方法來展示喝茶的文化,今年展覽我們是以品牌為主,因為品牌都有各自的愛好。他們以不同形式的坐具來體現中國的茶文化。比如聯邦、榮麟會走中國傳統的方式,採用中國傳統的造型。澳珀會採用自然主義的手法,再融入當下的生活方式與材料。

本次展覽中,你個人最期待的精彩作品有哪些?

這次展覽,家家精彩。比如海晨的《扶手圓筒椅》,用水墨青花配上弧形靠背,將傳統的味道體現的淋漓盡致。即可作為抽象的雕塑,又將實用與藝術的特性更直觀的表現出來,無不突顯出“傳統的現代生命”。石大宇用竹子做的傢具,懷抱著文化傳承的信念,以當代設計的精髓“可持續性”為改良原則,造就了史上第一張可堆疊的全竹制圈椅,進一步將華人文化智慧發揚光大。竹子代表著東方,古代文人説,“居不可無竹”,也是傳統的象徵。

去年您帶領設計師參展米蘭設計周在當地得到了怎樣的反響?您曾經説過,西方世界常常把中國設計和“ 山寨”和“倣造”聯繫在一起,那麼您帶領設計師去米蘭展覽的主旨是否為了改變中國設計這種現象?

著名的義大利報紙--《義大利晚郵報》用了一個整版報導這次展覽,標題就是《離中國有多近》。

開幕那天晚上,人山人海,對於一個被傢具同行認為是一個拷貝大國,突然發現這麼多的椅子作品,濃郁的東方色彩,實在讓西方的觀眾吃一驚。

通過來自中國的東南西北,男女老少,不同身份不同地域的設計師,通過設計講述自己的日常生活,講述了我們的真實的生活狀態,與審美的角度。希望通過對中國設計師的了解,讓世界去了解真實的中國。

您怎麼看待米蘭的設計周?有什麼是值得北京國際設計周借鑒的?

米蘭設計周會更注重於對藝術的展示及對生活方式的體現,這是值得我們借鑒的,北京設計周也正朝著這個方向在努力。

您認為中國的設計師還缺少什麼?

中國並不缺少好的設計,只是缺少溝通,缺少個行業間的溝通,特別是缺少將設計師的作品變為商品的市場操作,這是我們的缺陷。在西方一個好的設計迅速會被推上市場,而在中國就很難,這樣做設計就會有很多風險,辛辛苦苦做出來的設計不被市場認可,還要被拷貝,所以會讓人覺得中國還是缺設計。

中國的設計師並不缺什麼。只是整個民族丟失自己的文脈,沒有根的感覺。一切的資源都在給國外的品牌所利用所左右,這是最可怕的。

|