|

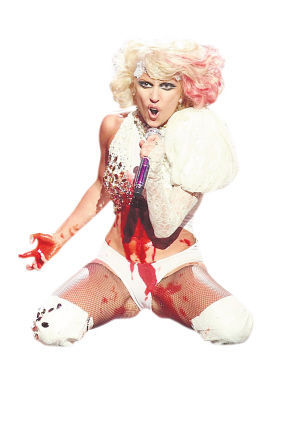

模倣行為藝術家的做法,Lady Gaga在肚子上畫了一道傷口,仿佛要失血而亡。

Lady Gaga和小野洋子去年在洛杉磯舞臺上相遇。

7月9日至16日,瑪麗娜-阿布拉莫維奇在曼徹斯特國際藝術節上演繹自己的死亡。

早報記者 朱潔樹 編譯

當瑪麗娜·阿布拉莫維奇第一次聽到安東尼·赫加迪唱歌,她説,她哭了。“那是在洛福斯·溫萊特的演唱會上。”——這位老婦會嚴正指出你不該叫她“行為藝術的老祖母”,儘管她已在此行業耕耘了40年:呼吸愛人的二氧化碳直到窒息;蹲坐在1500塊鮮血淋漓的牛骨頭之中進行擦洗;在紐約MoMA(現代藝術博物館)中庭坐上736個小時,遊客們排著隊與她對眼相視。——“當時,他請了幾位嘉賓。演出到一半,安東尼開口了,他唱了一首《雪白的天使》。我不能自已地從座位上站起來,開始痛哭。我感到,他的聲音是我靈魂的全息圖。”

而今,能映照出彼此靈魂的這一對夥伴這周就在曼徹斯特國際藝術節上合作一場演出——“瑪麗娜·阿布拉莫維奇的生與死”。演出回顧了阿布拉莫維奇的人生,從戰後她在南斯拉伕的童年時光,一直到關於她死亡的舞臺表演。“我對鮑勃(導演鮑勃·威爾森)説,唯一可以做音樂的是安東尼,我感覺他與我如此合襯,”她説,“安東尼和我的相似在於,表演的時刻,你成為了更高的自己。你為觀眾創造了另外一種現實。因此,它才如此感性。這非常有趣,每個人都可以在安東尼的演唱會上哭,就像他們在MoMA坐在我對面哭。”

這場演出也見證了一個新時代的到來——流行音樂和行為藝術從未如此珠聯璧合。曾經,樂迷對小野洋子滿懷敵意,而今他們前赴後繼地撲倒在Lady Gaga的石榴裙下。就連小野洋子自己都感慨,他們這代人做了“後輩”的鋪路石。

Lady Gaga夢想成真

事實上,歌手赫加迪與行為藝術家的合作並不出人意料。一方面,他出身於實驗戲劇舞臺,另一方面,搖滾、流行音樂與行為藝術之間的關係如今越發密切。2011年最炙手可熱的大眾偶像是Lady Gaga,和赫加迪一樣,她也是來自於紐約城區的俱樂部,在那裏,Lady Gaga稱,“行為藝術加創作歌手加變裝加戲劇加搖滾樂的混搭”是硬通貨。

“當我非常年輕的時候,我對行為藝術非常著迷,”Lady Gaga7月初在台灣舉辦演唱會期間接受了電話採訪,“我著迷于小野洋子和阿布拉莫維奇。她們多多少少影響我成為現在的我。在紐約下東區,唯一缺少的就是流行音樂。當時,我想,如果我能夠在這個街區靠這個出名倒也不錯。如果我能這樣在街角百貨店演出,在麥迪遜廣場花園演出,也許有一天,我能以更為主流的方式,將行為藝術融入流行音樂。”

從她的唱片銷量來看,Lady Gaga夢想成真了。不知道當年因主流受眾無法消化她的出格行為拒絕她的唱片公司現在作何感受。也許,他們的出發點可以理解:大眾文化和行為藝術曾經水火不相容。流行音樂的樂迷痛恨與行為藝術相關的一切,這個印象也許來自於一個典故,那就是公眾對於小野洋子的敵意。她是第一個面對大眾的行為藝術家,在她與約翰·列儂相遇後,1967年,她在倫敦表演了《切片》,邀請觀眾用剪刀剪下她的衣服。“我認為我們做的是高級藝術,在高級藝術和流行音樂之間有很大差別,”小野洋子説,“高級藝術刺激現實,而流行音樂只是娛樂。高級藝術和娛樂結合,要讓觀眾接受你做的一切,對我來説非常有挑戰性,也很有趣。”

然而,她和列儂的關係,以及她從行為藝術家轉型為音樂人的舉動從一開始就面臨著嘲笑和憤怒。“當我和約翰在一起之後,我覺得自己做的事情沒有變,但是,突然之間,我面臨著巨大的敵意。高級藝術從沒能讓大眾接受。”她説,“我和約翰在一起過得非常愉快。我們之間彼此有偉大的愛。那些事情對我來説,比讓人們接受更重要。”

先鋒流行互不待見

儘管這對小野洋子來説不太公平,確實有一種説法,即公眾對於這位“毀了”披頭士樂隊的女人的憎恨,影響到此後數年他們對於所有膽敢在搖滾音樂插一腳的行為藝術家的態度。也有一些人覺得原因並不那麼簡單。阿布拉莫維奇覺得音樂和行為藝術非常般配(“它們都是最高級的藝術形式,因為它們直指人心,並且最非物質化”)。然而勞瑞·安德森卻覺得這兩樣東西是互相矛盾的。1981年她發行了單曲《O Superman》之後,從一位紐約行為藝術家一躍成為大眾偶像。她認為行為藝術是轉瞬即逝的,而做一張唱片截然相反,“唱片是流行文化的一部分,我比較勢利,”她説,“流行文化是給十歲孩童的。我並不是歧視十歲小朋友,但我是一個先鋒,我們不想成為流行文化的一部分。”

她後來修正了自己的觀點,並全身心投入搖滾的世界。但她依然認為行為藝術家和音樂事業有些格格不入,“唱片公司的人覺得他們可以坐在工作室裏,然後説:‘這裡要更多貝斯。’奇怪的是,我從來不用貝斯。我也許會用鳥叫聲。難道他們要説:‘我想你需要更多鳥。’”她笑了,“我想我是他們所謂的虛榮的藝術家。”

英國藝術雜誌《Frieze》的高級編輯丹·福克斯認為問題可能出在主流對於視覺藝術的反感。“我們對視覺藝術持保留態度,因為它往往自命不凡又故作高深。藝術世界給我們的感覺就是:大量的金錢、排他、精英主義。”

1976年,行為藝術團體Coum Transmissions的三個成員成立了樂隊Throbbing Gristle。樂隊成員柯西·圖蒂説:“我們對藝術圈有一種幻滅感。對於我們來説,它過於形式化和制度化,我們需要的是噪音。”他們成功地激怒了公眾,甚至包括朋克界自身。他們精心記錄下當時人們的反應,你至今能在演唱會錄音《TG24》中聽到觀眾又驚又惱的咆哮,在1978年的專輯《死亡威脅》中聽到電話答錄機裏威脅要殺掉他們的聲音。這些聲音,並不僅僅針對Throbbing Gristle的音樂,也是針對他們的藝術背景。

不過,敵意也産生了正面影響。在無視和詆毀中,Throbbing Gristle開闢出一條自己的道路,工業噪音音樂至今保持著活力。

十歲孩童蜂擁而至

35年後,擁有行為藝術背景的音樂人不再遭到敵意的圍攻,她被崇拜。Lady Gaga描述了她在2009年MTV頒獎典禮上的扮相。她在肚子上畫了一道傷口,仿佛要失血而亡,她唱著狗仔隊是“將名人之死重現在全美面前的行為藝術家”。圖蒂也許不是Lady Gaga的歌迷,不過Coum Transmissions在上世紀70年代利用假血和傷口偽裝自殺的行為藝術還讓人記憶猶新。Gaga對行為藝術的興趣,似乎在主流觀眾當中引起了意外的影響。當她在一次訪談中提到阿布拉莫維奇,很快,阿布拉莫維奇在MoMA的回顧展就被“大批12至18歲的孩子”包圍了。阿布拉莫維奇説:“她是一個真正的藝術愛好者。並且她會大方談及她的興趣從何而來,麥當娜永遠不會這麼做。”

也許Lady Gaga用一些漂亮直白的流行歌曲引發了主流觀眾的興趣,不過,她的成功也反映了主流觀眾對於行為藝術的態度轉變。小野洋子認為這也許是前輩們積累的成果:“我想,在潛意識的領域,我們都是鋪路石。也許,那些都是準備工作。這一次,事情真的發生了。”

身處台灣的Lady Gaga正在沉思流行音樂和行為藝術間的平衡問題。她説,她從來不擔心後者會有損於前者。“我兩者皆是。我是音樂人、流行歌手和行為藝術家。而且,有時候音樂也對行為藝術有所影響。”她笑著,然後仰起頭,準備走上另一個山呼海嘯的舞臺。

|