|

本報攝影 方非

有時,一個人的逝去,可能成為一個時代終結的符號。

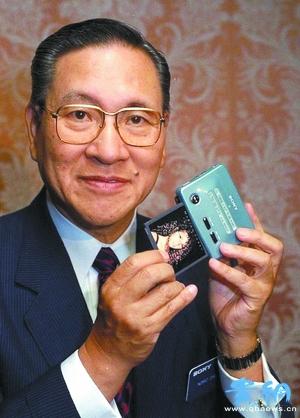

2011年4月22日,新力公司前總裁兼董事長大賀典雄辭世。上世紀80年代,在他的主導研製下,傳統的唱片轉化為數字化的CD,他也因此被譽為“CD之父”。然而,僅僅過去了30年,CD唱片便因為網路時代的到來遭遇了全新的挑戰與衝擊。在此背景下,“CD之父”的離去,更讓人心生落寞之情。CD唱片是否將和它的締造者一樣,最終步入歷史的塵封呢?而與唱片業相關的諸領域,如今又處於何種境地呢?

音像店大腕發片不見歌迷排隊

“FAB精彩無限”東方廣場店。也許是因為“五一”小長假,店裏的客流量比平常多了不少。

“放假,沒事兒,到這來轉轉,看看有什麼想買的碟。”一個背著雙肩包、看起來有些文藝范兒的小夥子,仔細瀏覽著貨架上一排排整齊的CD。不過,來回看了好幾趟,最終他一張CD也沒買。

“上高中時我經常買CD,我喜歡周傑倫、孫燕姿,他們的每一張專輯我幾乎都有。現在工作了,不追星了,聽的歌也雜了,基本是用MP3或網上線上聽。”小夥子説,“不過,民謠、搖滾樂之類的,我還是會買CD。因為能留著,日後想聽了隨時可以拿出來聽。新街口的福聲唱片店不錯,有好多獨立唱片。”

臨近中午,店裏的客流明顯少了。“看的多,買的少。現在唱片不好賣啦!”一位工作人員嘟囔了一句。另一位工作人員接過話茬兒:“以前,大牌歌手專輯首發當天,店裏會被歌迷塞滿,而且經常是貨還沒到歌迷就早早來排隊等候了。不過現在不行了,周傑倫發片都沒有太多歌迷來排隊了,除非有簽售活動。”

“FAB精彩無限”北京總部音像經理肖偉也明顯感到這幾年唱片不好賣了。“2007年之前,像周傑倫、王力宏、陶喆這樣的歌手,在發片一個月內賣幾千張是很容易的,但現在大多數也只能賣幾百張。孫燕姿前不久發片,可能是好幾年沒發了,所以賣得還行,上千張吧。”

作為唱片零售商,諸如FAB等大型連鎖店,尚能依靠舉辦簽售活動來提升銷量,而那些散落在城市各個角落的唱片小店,近幾年大部分都消失了。“和小音像店比,我們勉強還能維持,不過也越來越不樂觀了。”肖偉説。“很快,我們還將在崇文門商圈、東直門商圈開設分店,不過唱片經營面積會縮減不少,主要是經營數字娛樂産品。”

唱片公司簽藝人賺錢的方式已死

太合麥田音樂公司。李宇春的大幅宣傳海報高高懸挂在公司的墻壁上,這位歌壇新生代領軍人物展露著標誌性的帥氣微笑。2006年,太麥推出李宇春首張專輯《皇后與夢想》,銷售一個月便破58萬張,成為當時唱片界的一個傳奇。但公司CEO宋柯很快就發現,“光靠一個李宇春拯救不了唱片業”。

“太麥從此不簽歌手,轉型做版權公司。”宋柯不久前在論壇上放出的消息,引起了業界不小的震動。要知道,成立7年的太麥可是內地規模最大的流行音樂公司,旗下曾擁有朴樹、李宇春、滿文軍、張亞東、阿朵、麥田守望者以及沙寶亮等一大批音樂人和歌手。

“傳統音樂産業模式已經死了,簽藝人賺錢的方式也已經死亡,唱片公司沒有多大的存在必要了。”宋柯很平靜地説。雖然太麥目前還是盈利的,但公司七成收入跟旗下所簽藝人已沒關係:20%是版權代理費,50%是數字音樂和移動音樂方面的收入,剩下30%是公司藝人帶來的利潤,這其中有很大一部分還是藝人在電影、代言、廣告等方面的收入。

宋柯腦子裏一直想著兩個數字:朴樹專輯《生如夏花》當年賣了100萬張,刀郎專輯《第一場雪》賣了400萬張。“如今看來都是天方夜譚。刀郎是中國唱片業最後的輝煌。”

“現在的華語歌手中,在實體唱片上還算有點銷量的,估計不到1%,譬如周傑倫那一撥站在塔尖上的歌手。”金牌大風CEO陳輝虹説。事實上,推出一張品質優良的專輯,大概需要100萬元製作費用,如此高額的成本讓很多唱片公司難以承受。

在市場浪潮中挺下來的唱片公司,也許還會為旗下歌手出唱片或EP專輯,不過已經不是為了拼銷量,而是為宣傳了。某唱片公司宣傳負責人透露説,她們公司藝人出唱片,還會很隆重地請媒體報道,不過不是為了促銷,而是為了博人氣,為藝人以後的商演打伏筆。“沒自己的歌,想走穴也沒法走啊!”

另據一家唱片發行公司的製作人透露,歌手“帶資出唱片”如今越來越常見。“這些歌手往往背後有人捧,不差錢,她們出唱片就是為了在音樂圈給自己辦一張‘身份證’,畢竟大家多年來的觀念是出了專輯才能算真正的歌手。”

歌手 “零成本”爆紅能有幾回?

慕容曉曉。一個前不久宣稱將在臉部做20處美容手術,併為自己的臉投保5000萬元的歌手。很多人覺得,她是為了出名而炒作。事實上,在此之前,她已經憑藉一曲《愛情買賣》一夜爆紅。

2009年10月,北漂數年的慕容曉曉推出這首《愛情買賣》。兩個月後,當她在外地街頭頻頻聽到這首歌時才開始意識到,這首歌火了。2010年,這首歌的流傳速度和範圍不亞於當年的《老鼠愛大米》,手機、電視、網路、微網志、商場、餐廳……幾乎無處不在,甚至連公園裏的大爺大媽們也伴著這首歌的拍子跳舞。

“我從沒想過這首歌要怎麼怎麼紅,也不特別看好,當初錄歌的時候也沒那麼認真。”慕容曉曉説得很坦然。然而,就是這樣一首“糙歌”,成為她命運的轉捩點。

依照投入産出比來計算,慕容曉曉的走紅幾乎是“零成本”。那些在一個唱片公司待了很多年,發了很多張專輯,卻總是不溫不火的歌手們,對她更多的是“羨慕妒忌恨”。當唱片公司“挖掘─簽約─幕後─培養─發碟”的傳統模式幾乎不復存在時,歌手究竟如何才能出人頭地?如今恐怕已沒人能給出一個明確答案了。

如果説慕容曉曉是被天上掉下來的大餡餅砸中了,那麼,更多的歌手則完全沒她那麼幸運。前不久,盲人民謠歌手周雲蓬寫了一篇文章《允許一條倒淌河》,為民謠歌手張淺潛鳴不平。事情源於網上有帖子説張淺潛在成都某酒吧,只唱了半個小時就匆匆離場。跟帖者多多表示對張的不滿,指責她演出遲到、不在狀態等等。

在周雲蓬看來,張淺潛是一位優秀的民謠歌手,她的《倒淌河》是最好的民謠歌曲之一。然而,唱片業的不景氣,導致她只能依靠疲於奔命的現場演出來維持生計:20世紀末,她還徘徊在北京東三環的團結湖,進入21世紀,已經退居至東五環外高碑店的平房裏。一次演出後聚餐,快結束時,她很發愁,説晚上回家,那一帶很荒涼,路太黑,想找個網吧坐一夜,早上再回去。

從慕容曉曉到張淺潛,兩位歌手的命運都讓人心生感嘆。如今,“慕容曉曉”只有一兩個,而“張淺潛”卻有太多太多。當唱片公司紛紛倒閉,或默默轉型,越來越多的歌手被放逐到市場上時,有實力的可以成立個人工作室,沒實力的呢,只能單打獨鬥,接散活兒,奔波于酒吧、咖啡館等各種場所,也許心中會夢想著有一天一曲成名、一夜成腕兒。然而,一夜爆紅的傳奇又能上演幾回呢?

音樂人跳出唱片業另謀出路

5月1日晚,東方衛視第二季《中國達人秀》正式開播。擔任評委的依舊是高曉松、周立波和伊能靜。據説,三人的評委酬勞較去年翻了一番。看著高曉松在熒屏上侃侃而談,再聯繫到前不久以他為首發起的“華語音樂作者維權聯盟”,腦海中忽然閃現出他發過的一句牢騷:“越來越多的音樂人不得不靠當評委來生活了!”

張亞東曾為王菲等歌壇巨星推出過不少流行金曲,然而,如今唱片業的不景氣讓他愈發心灰意冷,“我一直覺得自己是個有音樂夢想的人,不過,最近突然萌生了不想做音樂的念頭,我的公司可能也會選擇新方向。説實話,我願意幫助年輕人,但現狀太殘酷,可能真的做不下去了。”

高曉松、張亞東這樣的“大佬”,都是這樣的心境。那麼,更多的音樂人呢?他們的生活、心境又經歷著怎樣的改變?

相比于唱片賣不動的苦悶,音樂人更發愁的是詞曲版權得不到保護。“音樂有賺錢的渠道,比如演唱會和卡拉OK,可這些錢根本到不了音樂人手裏。”高曉松説。印象中,他有一次收到兩筆錢。一筆是某國際知名快餐店支付的5.7萬元人民幣,用於日常播放他的音樂。另一筆是某知名KTV給他的全年版稅,只有1700元。

關於國內KTV版權費收取、返還制度上的問題,高曉松在一次流行音樂論壇上曾自嘲地説:“在我100%的版稅中,真正能收到的只有21%,就好像警察幫你抓小偷,最終只把21%交給我,其他就是出警費,而我還得感謝他們。”

版權體系不健全,唱片業日薄西山,越來越多的詞曲創作者開始跳出唱片業,另辟更廣闊、更能賺錢的天地,小柯、王曉峰、高曉松等如今主要是為影視劇創作音樂,張亞東則表示,可能進軍電影領域。

越來越多的音樂人感受到一種嚴重的挫敗感,同時在心中滑過一絲悲涼:音樂行業養活了數百萬卡拉OK從業人員、網際網路工作人員,養活了不少行業,最終卻“養活”不了自己。

光碟廠 “夕陽産業”利潤連年下滑

作為唱片産業鏈的末端,伴隨唱片銷量的劇降,光碟廠的日子同樣越來越不好過。

陳優麗,北京海傳光碟公司市場部銷售代表。“我這可是夕陽産業了!”電話另一端的她笑著説。

已經走過10年曆程的“海傳”,見證了唱片業的興衰。在陳優麗的記憶中,90年代後期是公司業績最好的時候,那時也是內地音像製品的黃金歲月,一張光碟的加工費最高達到10元,利潤也非常豐厚。即使2003年那會兒,與唱片公司合作仍是“海傳”的重頭項目,像華誼、太麥、京文等北京諸多唱片公司發行的唱片,都在這裡生産。

“那時候,一個歌手發片,一個月做幾十萬張的大有人在,甚至上百萬的單也有,但這幾年,基本上一個歌手能做幾千張就已經很不錯了。”陳優麗説。這兩年,“海傳”和唱片公司打交道越來越少,“像天娛這樣的大公司,一年到頭才給旗下藝人出一張闔輯,數量也不是很多,主要用於宣傳、打榜。”

如今,唱片這一塊的業務毫無利潤可言。“兩年前唱片還佔我們總營業額的10%-20%,現在完全達不到了。”陳優麗説,目前“海傳”主要是和出版社、圖書公司合作,比如製作教科書裏附帶的光碟。和一些政府項目的合作也相對穩定,比如“益民書屋”工程所需的光碟等。“另外,景區的電子門票、公司開年會所需的光碟宣傳資料等,我們也做,不過比重很小。總之,現在效益越來越不好了,員工從最初的300多人已經精簡到200多人了。”

“海傳”在勉強維持,而更多的光碟廠乾脆就倒掉了。“這兩年裏,單是北京的光碟廠就倒閉了12家,如今只剩下10家了,估計過兩年還會再有四五家關門。”陳優麗説。

大賀典雄的

傳奇人生

本報記者 李紅艷

被譽為“CD之父”的大賀典雄畢業于慕尼黑音樂學院歌劇班,正是他,成功地將新力公司從單一製作電子産品的小公司開創為廣泛涉足音樂、電影、遊戲等多元領域的大企業。他一生都在勇於嘗試做“別人想不到的事情”……2011年4月23日,新力公司前總裁大賀典雄永遠離開了富於傳奇色彩的人生舞臺。

大賀典雄從小癡迷于古典音樂,1953年畢業于東京國立藝術和音樂大學。早在大學畢業前,他就曾致信新力公司,抱怨卡帶式錄音機音質不佳。新力創始人井深大和盛田昭夫注意到這名年輕人,邀請他擔任企業顧問。大賀典雄曾為新力錄製了東京藝術大學交響樂團的第一盤卡帶,並在《德國安魂曲》中親自擔任男中音獨唱。

1953年,在新力公司的支援下,大賀典雄進入德國慕尼黑音樂學院深造。學成歸國後的他並不想加入新力公司,因為他更傾心於“藝術家”的身份,但在盛田昭夫再三努力與多方遊説之下,29歲的他成為新力公司的正式一員。

在成為新力公司的決策者之後,大賀典雄憑藉敏銳的洞察力與高層次的專業素養,在大膽設計革新産品的同時,掀起了一波又一波影響世界娛樂業的風潮。在多方反對的情況下,1988年至1989年,他獨自接洽並最終成功並購了美國哥倫比亞唱片公司和電影公司,把新力這家日本電器企業推到了國際娛樂潮流之巔。

在大賀典雄的領導下,新力公司于1982年、1992年和1999年開創了CD、MD、SACD全新音頻記錄格式。研發過程中,他全然不顧飛利浦公司對CD容量限制為60秒的意見,堅持把CD外徑設為12釐米,使一張光碟能夠刻錄75分鐘聲音,以完整錄製貝多芬創作的第九交響曲。這一創舉在音樂界廣為流傳。

晚年的大賀典雄深諳交響樂指揮之道,指揮過包括維也納愛樂、柏林愛樂、聖彼得堡愛樂這樣的世界一流名團。

在2001年11月7日的第四屆北京國際音樂節上,大賀典雄登臺保利劇院,友情指揮日本東京愛樂樂團演奏柴科夫斯基第五交響曲。音樂會進行到柴科夫斯基第五交響曲的第二樂章時,只見大賀典雄身體向右緩慢傾斜,起初大家以為這是他的一個指揮動作,但隨後他的身體慢慢地向右側彎成了一張弓,一頭栽倒在舞臺上,不省人事。北京國際音樂節組委會迅即做出反應,緊急撥打急救中心電話,而音樂節負責人余隆則緊急登臺頂替大賀典雄,將音樂會繼續下去。

當晚,送入醫院的大賀典雄被診斷為突發腦溢血,緊急搶救治療。多日後,已經初步康復並已回到日本的大賀典雄專門寫來感謝信,對關心他的中國觀眾和北京國際音樂節表達了由衷的感謝。

|