四、“字思維”之於東方繪畫

19世紀末至20世紀初的,西方藝術家發現了遠東,梵谷、高更這些印象派畫家先是從浮世繪中找到了表現之美,由此演進的西方現代藝術對意趣的把握,讓我們看到東西方的殊途同歸。但用線造型、以線傳神,是中國繪畫之根。從這點上講,本質意義上的中國藝術並未被西方發現。我們生活的時代,是一個娛樂至死,同時充斥著謊言和禁錮的年代,我們正在被自己所迷戀和憎恨的東西毀滅。當代藝術,要的不是偉大,而是成功,這樣的土壤是無法産生大師的。但如同石縫中長出的黃山松,天才總是出乎意料,石虎就是一個變數。他既處於中心,同時又很邊緣。即便是藝壇中人,提到石虎也有種神秘感,因為他很少把時間放在世俗的應酬炒作上。很多人在介紹石虎時,總是提到畢加索,我認為這是一種誤讀。儘管石虎早年的《非洲寫生》和重彩油畫都能看到依稀畢加索和立體主義的影響,但看過了永樂宮壁畫、敦煌彩繪和戰國漆器,我更願意相信石虎的布本賦彩是從中國繪畫藝術這棵大樹的根上長出來的。因為立體主義的造型是符合邏輯的,幾何式的,是固態的;石虎的繪畫是詩性的,冥想式的,是液態近於氣態的。我將石虎對西方繪畫的採擷比之為旅行,長途跋涉後仍要回到原點。對一個遊子來説,“旅行”的最大收穫就是“做減法”。經歷了家國顛沛,回到故土的石虎因為色彩的洗禮,水墨線條畫變得愈發澄清,這才是他繪畫的核心。石虎作畫,首重造線,造線的思維原本就是造字的思維。回到元初狀態,感受天心的啟示是石虎不變的追求。不同於當下現代藝術流行的陰鬱、反諷、戲謔,石虎的繪畫背後始終有一種反西方意識,氣質同其漢字藝術一樣,響亮、開張、放逸。燦爛就燦爛得韶華盛極,空寂就空寂得心月孤圓。八五新潮後,現代藝術多少解放了四九年以來基本停滯不前的審美品味和繪畫模式,讓人們對體制的束縛和精神的壓抑有了反思。發展到今天,我們看到的所謂現代藝術,其實是在商業主業裹挾下隱藏著的美國近現代藝術的再次翻版,你完全可以在中國找到小杜尚、小沃霍爾或者小傑夫·昆斯……。中國需要這樣的藝術家,市場也需要!但站在畫史高度,我很難想像,與世界一流大家並肩,他們是否還有平起平坐的底氣。我們的畫史如果由他們書寫,是否愧對徐渭、八大這些在人類藝術星空中俯視眾生的歷代大師。平心而論,任何一個成名、成功的畫家其代表作多少都凝聚了他們探索與思考的精華。可我們遺憾的看到,當代藝術家總是將他們成熟的創意一再複製,直到爛熟。翻開當代藝術品圖錄,滿篇冒著一股子味精味和小家子氣。我可以接受用小清新、卡通化、小資情調形容我們周邊一些島國的氣質;也可以想像怪誕、瘋狂、叛逆成為大洋彼岸一些國家當代藝術的關鍵詞;但我無法相信,這些消費主義的形容詞竟會作為中國藝術氣質的代言大書特書。當然,我們都面臨同樣的問題——人心的異化與畸變。所幸,石虎沒有跟風。清唐岱《繪畫發微》有:“自天地一闔一辟而成萬物製成形成象,無不由氣之摩蕩自然而成,畫之作也亦然。”如果説石虎早年畫作還能看得到模倣的痕跡,現在他完全師心自用。特別是近年佳作,創意迭出,靈心四射,妙趣橫生。觀其素描草圖,線條繁複出格,幾無雷同。由於有著線條的支撐,看似滿懷激情的畫面背後卻有著老僧入定般的沉靜。這種深沉,有如霍去病墓前守候千年的巨人石獸。石虎能做到絢爛之後的超然,我想也許和他的性格有關,盛大士在《溪山臥遊錄》中提到過這種人——“顛而迂且癡者,其性情于畫最近。利名心急者,其畫必不工,雖工必不能雅也。”我不知道石虎是否顛而迂,從驚人的創作量來看,他絕對是個畫癡。看著這些草圖,我甚至不知道他在沉醉時能否分清現實和繪畫的界限。他是繁華看盡的大才子,也是踏殺天下的大禪師。有了這樣的認識,在石虎的水墨線條面前,我們更需要的,是從過多的藝術理論、過多的經驗中解放出來,體露金風。什麼都不要説,靜靜地先看畫吧!

就在我下筆之刻的五百年前,米開朗基羅正在為羅馬教廷繪製西斯廷教堂天頂壁畫《創世紀》,工作持續了4年,即將接近尾聲。差不多10年後,徐渭在中國浙江紹興府山陰城大雲坊出生,當他在用心頭血和墨畫出的葡萄藤上題“筆底明珠無出賣,閒拋閒擲野藤中”的時候,米開朗基羅的生命也即將走到盡頭。我把這兩個毫不相干的名字排列在一起的時候,心中有一口熱氣升騰上來——此刻的東方和西方,竟有過這樣孤寂而偉大的相互交錯。縱觀藝術史,類似的驚奇比比皆是,人類的星空因為他們的輝煌而榮耀。徐渭沒想到,他的子孫們會在五百年後,因為西方文明在物質上的空前成功與繁榮,徹底喪失了自信,走上了所謂現代之路,割裂中國藝術背後與天與心的聯繫;徐渭應該料到的是,總會有那麼一個癡人,他出生在中國,他稟賦著龍人血脈、漢字道統,以如入無人之境般的執著和迷狂,甘心做一個線條的苦行者。“天何我志,地何我土,誰世蒼蒼劫漢史,名我昆侖子。”一路儘管風雨交加,這人卻也足夠自信,因為背後支撐著他的,正是那個五百年前叫做天池道人的癡漢子。與他並行,顛而迂且癡者,不乏其人,同行者誰?曰雪個、曰道濟、曰虹廬、曰木人……。這個癡人,並不孤獨,他的名字,叫做石虎!

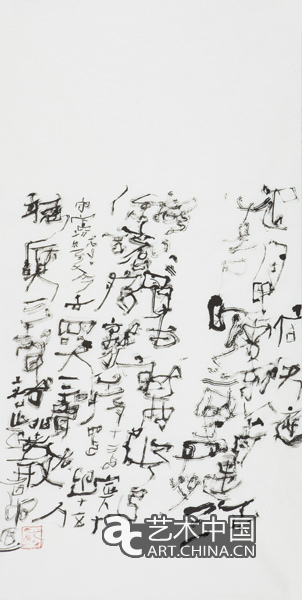

石虎書法 《信天遊》

後記:石虎的作品是少數讓我覺得創造力持續涌現不竭的當代畫家之一,當絕大多數的藝術家已經在其藝術符號形成之時死亡,他的創意和靈思仍讓你覺得是和一個兼具兒童天趣和老者心境的智者對話,我想説點什麼的發心也緣於此。隨著閱讀的深入,才發現石虎先生作品蘊含的知識系統之龐雜,令我的庫存顯得捉襟見肘。我對繪畫的了解有限,但竊以為石虎最具備畫史意義的是他的水墨線條作品和漢字藝術。當面對石虎的漢字藝術,才知道我自以為熟悉的書法史知識儲備也非常有限。因為在此之前,書法的終極審美理想大多都指向“二王”。高山仰止,為了更加親近這位大師,我認真閱讀了數月的三代文字、岩畫陶文,重新回顧了書法史,以壯其氣。雖在門外,總算得窺一斑。因為石虎漢字的啟示,我甚至認為,中國書法史應該重寫,因為我們把中國文字樹的重心過多地放在了文人書畫這其中一個枝幹,以至於對這棵參天大樹的認識,顯得有些畸形。二王以下,不乏銘心絕品,但像顏真卿這樣的參天大樹屈指可數,更多的是人工培植的盆景,生命力越發萎縮。而重振龍人文明的燦爛、響亮、大氣,只有回到源頭,回到根本。唯有回到“元初時刻”,找回生命的元氣,我們才能拋掉陳陳相因的酸腐、繁瑣、陰暗,明心見性。因為就如我所説,文字在被創造出來的那一刻,就具備了所有中華文明的優秀基因。實事求是地講,當代中國已經逐漸顯示出了一個大國應具備的氣象,無論他的子孫如何數典忘祖,也無論當下國情如何被人詬病,骨子裏的浩然之氣和光明氣象,是周邊的一些島國,永遠無法夢見的。其文人傳統,也不是大洋彼岸掌握話語權的西方國家所曾體會過的。這種氣象,更是那些玩弄政治波普、簡單搬弄中國符號、黃皮白心的藝術家們力不從心的軟肋。假設在同一間世界頂級美術館,一邊是印象派以來的西方近現代藝術,一邊是中國當代當代藝術包括書法,我們可以想像其氣場之高下立判。中國在近30年創造了經濟奇跡,但物質極大發展後需要與之匹配的文化和藝術,這條路很長,石虎正是先行者之一。唯一的缺憾是,他的作品純度太高,對尚未經歷藝術啟蒙的中國大眾來説,仍然屬於烈酒和猛藥。常有人説500年出一個大師之類的讖語,如此精確的時間維度實屬妄言,但大師的産生遵循天道迴圈,確有週期性,並非人力所及。我未能免俗,作此文時突發靈感,順勢倒推,卻有奇妙的發現。500年前正是西方文藝復興盛期,中國也剛經歷過強盛的頂峰,揭起晚明的序幕。米開朗基羅生於西元1475年,卒于1564年。1508年,他奉命回到羅馬,用了四年零五個月的時間完成了著名的西斯廷教堂天頂壁畫。所以我推斷,500年前的1512年8月末,他正處於施工的收尾階段。徐渭生於西元1521年,卒于1593年,在時間上他們有四十年的交集。同時代的大師還有很多,之所以這樣隨機比較,是我以為他們的宏大和激情都曾感染過石虎並有暗合之處,靈光閃現,一笑而已。這幾個月,除了石虎畫集和歷代書法資料,我沒怎麼看西方畫家的圖冊,但卻聽了巴赫,聽了貝多芬,聽了西貝柳斯……我以為,如果真要拿西方藝術來比附中國的書畫高度,只有音樂或可並駕齊驅。8月28日晚聽琴曲突有所省,次日匆匆草就,直至深夜,是為記。

二〇一二年八月二十九日淩晨

于長安暫止樓