文/高非

一、漢字的神覺

《聖經.創世紀》第一章曰“神説,要有光,就有了光。”這句話,何其霸悍雄強,不講道理;也何其噴薄舒展,張揚大氣。混沌未分時,無形無象,也無所謂美醜。亙古造物,正是憑藉了一口生命的元氣,故無不盡善盡美。文字的出現,是初民造物的大事因緣。神的光是天地之始,人類的光便是文字的誕生了。根據全息理論,世界的每個局部都包含了整個世界,而我們身體裏面的每一個細胞都是整個身體的全息。人的受精卵和它發育成的各種細胞相比較,其DNA是相同的,人體的每一個細胞都包含了這個人全部的遺傳資訊。如同生活在兩河流域的美索不達米亞文明和印度河流域的古印度文明之偉大燦爛一樣,生活在黃河流域的華夏文明自文字肇始便具備了所有漢文化的優秀基因。漢字是維繫漢文化的唯一紐帶,是龍人血脈的根。《易經·係傳下》雲:“古者包羲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”《淮南子·本經》中記載:“昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭。”倉頡雖未必存在,但天人感應必有其本,可見漢字在元初階段已被賦予了神性。所謂神性,就是漢字中的天機和道性所在,是漢人宗教感的表現。根據考古發現,早在距今6000年前的半坡文明彩陶上的刻畫符號就可視為漢字的濫觴。距今4500年的大汶口文化時期的陶尊上甚至出現了接近甲骨文的象形字符號。殷墟的甲骨,起初被稱為龍骨,可見其血統之高貴。《禮記·表記》載:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而後禮。”希臘的雕像,起初也是為了敬神,故而虔誠莊重,一切偉大文明的發端無不如此。民智初開之時,先人迫切希望與天地神明溝通,所以甲骨文字形樸素生動,而氣質肅穆持重。“殷人重鬼,周人重禮”,到了青銅時代,吉金鑄字,同樣莊嚴寶相,與後世只為悅目賞心者不可同日而語。此時的文字,是天機洩露,真氣流衍,敬謹中充滿著活活潑潑的朝氣。在結體尚無法則約束的時代,同一個部首,忽而在左,時而在右,上下挪移,隨類賦形,不可端倪。隨著漢字這棵大樹的枝葉生發,隨後生長出隸書、章草、行書,程式規範和工藝美感不斷增強,對天機的感應和親近卻不斷模糊。到了盛唐,楷書形態逐漸穩固,法度精嚴。加上“獨尊二王”的審美意識形態,天趣漸失。此時的漢字,任何一個偏旁部首,間架結構都不能有絲毫的錯位和失衡,如同一台設計精巧的機器,些許的變化都會影響整體美觀。《莊子·天地》雲:“有機械者必有機事,有機事者必有機心。機心存于胸中,則純白不備,純白不備,則神生不定。神生不定者,道之所不載也。” 即便如此,自宋代直到民國,各類佛經、諺語以至筆記小説都有勸諭惜字紙的故事,老輩人哪怕是山野村夫也知道“敬惜字紙”,天機雖泯,神性猶存。到了當代,看似歌舞昇平,文化也“繁榮”到成了産業。書展林立、書家遍地,骨子裏的氣質卻是假大空怯。通俗美學的追隨者大行于市,以製造幾件工藝美感的模倣品沾沾自喜。再者,漢字的濫用令人髮指,充斥耳目的是所謂高檔樓盤的中文洋名和街頭牛皮癬式的廣告,流行文化甚至創造了所謂“火星文”。漢字道性的傳承命如遊絲,漢字早已走下神壇,危矣!

初讀石虎,心中既驚且懼,那種對漢字的陌生感和詭異感從未如此強烈。回想獲觀三代篆籀時,因為有著古人本來就這麼寫字的想當然的感覺,也未嘗有過這樣的驚詫。但一個現代人在活生生造字時,我們顯得不知所措了。徐冰亦曾造“天書”,他的造字思維是解構英文字母,其“地書”是對文明之文明的詰難和幽默,創造的終點指向通俗文化,是造字的終結。而石虎造字,卻讓人想到了造字之初,是對自然物象的質問,他的目的,卻是指向天空的神祗。《説文解字序》有“依類象形,故謂之文;其後形聲相益,即謂之字。”。石虎曾説過:“漢字有道,以道生象,象生音義,象象並置,萬物皆寓其間。”細觀石虎造字,結體消息多方,其選取的符號,即來自甲骨、籀書、隸楷,也有岩畫、圖騰、符篆。體勢亂石鋪階,不斤斤于橫平豎直,行氣貫穿的則是草書的筆意。筆筆皆有所本,字字離經叛道。每一個漢字,像打出去的一拳,中心向外輻射的墨線散發著精奇吊詭的氣息,讓人血脈賁張。一時間,我很難用簡單的美醜來衡量其作品的深度。就像我們可以説一朵花美、一個人美,卻無法言説山河大地、宇宙虛空的美醜。當面對一個自己知識體系完全沒有的造物時,經驗、意識簡直沒有用武之地,你能利用的,只有自己的直覺和本能。讀者被作者感應,進入某種神聖的宗教感,這一剎那,便是天機勃發之時。歌德曾如此評論巴赫音樂:“就如永恒的和諧自身的對話,就如上帝創造世界之前,在心中的流動,我好想沒有了耳,更沒有了眼,沒有了其他感官,而且我不需要用它們,內在自有一股律動,源源而出。”拿來形容石虎帶給我的感覺,也很貼切。藝術是純粹主觀的,它的觀眾只有創作者心中的神。一味地討好讀者,強調“為大眾服務”,正是淺薄的表現。天地不言,而大美存焉,好的藝術如同宗教,自有其感召力。即便巴赫譜曲,歌德制文,布魯諾、牛頓、愛因斯坦研究天體理論,無不是為了探尋心中的神。石虎造字,字字具備神性,因他下筆,目無二王,心期三代。他的創造力始終和初民造物的原始動力有著內在的聯繫。在這之外,我還看到了某種撕裂的痛苦,我想應是來自於作者獨特的人生閱歷,這其中飽含著熱情和哀傷的漩渦。當下的時代,超級市場、連鎖餐廳征服了世界,我們的心靈變得越發單一遲鈍,現代人與自然隔斷了聯繫,也就與道體斷絕。石虎也曾嘆道:“禮崩體,樂絕魂,大江空余黃鶴恨,磐名漢字忍辱存。”要想走上藝術的聖壇,唯有和浮華輕佻背道而馳,對一個高傲而獨立的天才來説,這個過程無疑是痛苦的。但風狂雨驟之後,曲終人散,那神性的光輝終將撥雲見日。

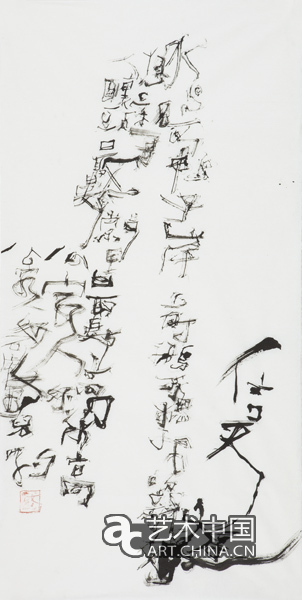

石虎書法 《信天遊》

二、線條有靈

達摩見梁武帝時,帝問:“對朕者何人?”答曰“不識!”好一個“不識”,現代人的書寫工具早已被西方的鋼筆、圓珠筆替代,漢字差一點就拉丁文化。本心早已蕩盡,國民們卻個個以為“識得”,竭力否認自己對於漢字的無知和陌生,輕易賦予藝術以美醜之名。連毛筆都未必會握,何談發現漢字、認識漢文。上古本無文字,結繩以紀事。如果是心思敏感的人,也許這個結也比別人打得精細、美觀一些。在我看來,筆不過是人想要表達自己感情、交流意願的工具。就好像先人手中的繩結,只是因為工具的簡陋,能夠傳達的資訊也相當有限。在繪製岩畫、契刻甲骨的初民手中,利器和刀斧就是他們的筆。到了文人開始稱之為“中書令”、“管城子”的時候,毛筆的形態已基本完善,其作為書寫漢字所能表達的範疇,已到達了相當於小提琴之於音樂家般傳遞感情細膩性所能達到的極致。加上墨汁的層次變化,其豐富性甚至拓展到三維空間。漢字的進化,應該説是對漢字結構的標準化與館閣化,其功利目的非常明顯。而毛筆的進化卻恰恰與之相反,從刀筆木棍到長鋒柔翰,毛筆的線條從明確到迷離,從穩定到失衡。變數的産生,恰恰是為了彌補字體漸趨單調的缺失,這是中國禮樂文明傳統的自覺內在調整。

我以為,近乎教堂建築般莊嚴周致的造型傳遞的是漢字不可逾越的神性。而由於毛筆的不可控制,筆墨的隨機生發,將漢字的巫性傳達得淋漓盡致。上古時代,民智蒙昧,初民與天地溝通的唯一渠道便是貞人巫史,他們或舞或歌,在迷醉狀態下向人們傳達著若有似無的訊息。石虎的墨線,鋒芒畢露,舞之蹈之,就是貞人巫祝的再現。“手之所觸,肩之所倚,足之所履,膝之所中耕倚,砉然響然,奏刀騞然,莫不中音。合於桑林之舞,乃中經首之會。”面對石虎的作品,我能感覺的作者創作時的呼吸和運筆的軌跡。字裏行間的跳躍和擠壓,有著不可知的奧秘。它深邃、迷離、抽象,使人迷醉。從字形角度看,你可以從石虎的文字中讀到造字之初的訊息;從筆觸角度看,則完全沒有對這些文字字義進行解讀的必要,因為謎面即是謎底。石虎要表現的已躍然紙上,字象成為唯一的答案。如果長久凝視石虎書法,我甚至有種不寒而慄的感覺,發覺我不會寫字了!線條的指向不是確定明白,而是空蒙虛幻。當線條被升騰到極限時,器官的感知力也變得模糊,進而有了近似于巫的通感。舒曼在提到貝多芬的《第五交響曲》時説:“儘管你時常聽到它,它對你始終有一股不變的威力,有如自然界的現象,雖然時時發生,總教人充滿著恐懼和驚訝”石虎的線條也是這樣,驚電走蛇,應接不暇。原始的力量與自然的交戰之下,産生了史詩般的壯觀。儘管其氣象無比宏大,但其筆姿卻頗見嫵媚,仿佛石虎畫中的裸女靜姝。動靜間的極大反差,需要對毛筆的足夠控制力。顏真卿的線條令人屏氣肅然,董其昌的線條使人靜默幽思,八大的線條拒人千里之外,金農的線條則有著玩世者的幽默和老成。而石虎的線條,就如他雄獅一般的長髮,“老羆當道,百獸震恐”。如果説,有人初見石虎書法有了惶恐乃至震驚的感覺,也是毫不奇怪的,因為這本來就是石虎期待給你的。他給的不是溫情的問候,而是一記棒喝;不是甜膩膩的一杯糖水,而是滾燙的岩漿!溫吞水般地書寫唐詩宋詞,帶來的只有美感的麻木和凋敝。如同獅子吼般的一悚,令人警醒造筆之初,天人之際,我是如何面目,漢字是如何面目。如果你無法放下對皮相的執著,你便無法理解石虎拈花微笑的機鋒和深沉。這一切,正是石虎如禪師般的點破,一如李白所言:“援彼造化力,恃我為神通”。字之實相,人之實境,構成了漢字無止境的生生不息之美。

三、漢聲之魅

石虎的詩言,就是一樁公案!

天才有著小孩子般的認真和執著,對於普通人認為想當然的東西也覺得不對,仿佛連山河大地也不本應該是那樣似的,他不時為這個發現驚詫、歡喜、懊惱、委屈,旁人無從感應。“陰陽三合,何本何化?圜則九重,孰營度之?”所以到了屈原,其情惟可問天。據聞一多先生考證,詩與志原是同一個字,志從士從心,表示停在心上。文字産生以後,志就是詩。《毛詩序》:“在心為志,發言為詩。情動於中而形于言,言之不足故嗟嘆之,嗟嘆不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”清代學者陳灃在《東塾讀書記?小學》中説:“蓋天下之象,人目見之則心有意,意欲達之則口有聲。意者,象乎事物而構之者也;聲者,象乎意而宣之者也。”如果説漢字的構成和線條是漢字藝術的雙翼,那麼詩言便是使之升騰的雲氣。通過康定斯基對點線面的幾何分析,結體和點畫線條的組合都是有限的,而漢字的組合卻如同圍棋般有無窮解。世界上大多數語言都是邏輯的、線性的,唯有漢字以單字單韻為核心,是非線性的。無解與多義,充分體現著漢字的魔性。

格物之後,更須致知。石虎漢字藝術之所以動人心魄,除了作為本體的漢字與作為載體的線條,離開了內容也無法稱為合作,他的線條惟有書寫他自己心中的歌才來得徹底。石虎的詩言,同樣給人其開天闢地之驚嘆。如司空圖所言:“采采流水,蓬蓬遠春,窈窕幽谷,時見美人。”若説石虎的書法還在大氣中流露出些許靈動,到了詩中,石虎作為藝術家所具備的敏感、細膩全然表露無遺。音節的律動與用字的裝飾手法,是石虎詩言的最大特色。其代表作《玄雀》:“不父而誰?虛徐穎影異市。棕衣而蔽,無言陌地儜至。溶溶花青,耿耿立樹,親親忽我熱目;不父而誰?蕪網壹面,知年赤魯藍澱。胛背不逾絮零,馬井磐車鬥灌;不父而誰?籲籲言風,呵呵訴霧,飛紅窗闌頻注。剪羽花鑽,拳拳啄可見;不父而誰?悉北兩袖清。今南天玄翠,欲擁驚去羽,空對天障類。知醒兩界驚,咫尺囑辰星,道是巴厘魂,父言龍潭青。”虛虛實實,意象飄渺,深情脈脈,極具有吟咏抑揚之美。讀石虎的詩,會發現其韻律和節奏和中國的禮樂有著驚人的相似。它們都是非線性、非邏輯的,未必在你期待的地方出現高潮,卻總在意想不到之時峰迴路轉,萬象叢生。翟小松在《音樂雜記》説:“《幽蘭》一類的古琴曲,或如煙的印度古典。這二者皆有一種特殊的時間態。無所謂來去,無所謂始終,隨意向四週瀰漫飄溢,自在自為不念表現。無有固定方向,無有因意中目標而設計的緊張,其中只有空闊天地,任生靈般的音靈們自在漫遊。”石虎詩言上口而又拗口,在音節語調的反覆中昇華,如“帕花荃秀青心予,廣廈紅展丁香季……”,有著上古童謠的荒誕和奇異之美。所謂“照花前後鏡,花面相交映”,漢字的相互照應和嬉戲,真個是妖嬈嫵媚,汪洋縱橫。我以為,石虎造詩的手法源於易經象數,態度則是實修而不是口頭禪。他的詩文結合繁體豎排欣賞才能表現得淋漓盡致,因其創作的角度是多重和多向的,在創作的時候也考慮到了字形之美。在他面前,漢字不是技巧的炫耀,而是紙上的修行;不是矯情的呻吟,而是無解的啞謎。例如他的《口嬰》一詩“墨讀蛛思,網辰寒。顆朱枝翠,漏痕天籟構限……”,顏色與音義,皆深入人心,走向徹底;本無關聯的字詞親密無間,仿佛這幾個字本來就是這麼組合似的,這實實在在又和我們的常識開了一個大玩笑。普通藝術家的靈感多是驚鴻一瞥,而到了石虎這裡,簡直是山陰道上,應接不暇。面對浩瀚的漢字之海,石虎信手拈來,不加解釋的傲慢,營造了不折不扣的漢字烏托邦。