|

在2010春拍中,中國嘉德、北京永樂、北京保利和北京匡時共推出16床古琴,成交15床,總成交率為93.75%。其中,中國嘉德推出的晉代古琴“猿嘯青蘿”拍出1904萬元的高價;匡時6床古琴100%成交;王世襄收藏的“宋代朱晦翁藏仲尼式古琴”7年後再次亮相拍賣會,以1120萬元成交。業內人士指出,古琴拍賣市場儘管已經有8年的時間,但是依舊處於比較初級的階段。8年間,整個拍賣市場的變化很大,但是古琴拍賣的變化還沒有那麼明顯,仍有很多的潛力可以挖掘。

成交價格如日中天

古琴拍賣新高不斷

近幾年,國內拍賣市場上“新面孔”層出不窮,古琴在眾多拍品中分外惹眼,拍賣價格如日中天,受到藏家的熱烈追捧,引發一輪“古琴熱”。

在剛剛結束的春拍中,中國嘉德推出晉代古琴“猿嘯青蘿”。這床號稱“奇、古、透、潤、勻、靜、圓、清、芳”九德俱全的古琴以1904萬元的高價成交,雖未打破去年嘉德秋拍時明代“月露知音”琴的2184萬元,但依舊表現搶眼。“猿嘯青蘿”琴以500萬元起拍,拍賣過程先抑後揚,起初買家表現平淡,拍賣過程節奏緩慢,然而後來競爭卻越來越激烈,最終以1904萬元成交。

北京匡時也推出了重量級古琴——有“京城第一玩家”尊稱的王世襄多年珍藏的宋代“朱晦翁藏仲尼式”古琴。此琴曾在2003年中國嘉德的秋拍亮相,並以220萬元成交。此番再度亮相拍場,以1120萬元的不俗成績成交。6床古琴,總成交額是2833萬元,100%的成交率更是分外添彩。據了解,北京匡時在2009年秋拍首次推出古琴專場,一床晚唐“太古遺音”琴被買家以2072萬元高價納入囊中,宋“龍升雨降”琴和元“朱致遠修百衲”琴也分別以1232萬元和582.4萬元的不俗價格成交。而此次春拍也是去年秋拍3床古琴4000萬元傲人成績的延續。

北京保利今年首次推出古琴專場,由名家珍藏半世紀的唐、宋、元、明四朝共8床古琴登場,成交7床。其中,李自芳家藏明仲尼式“中和”琴以504萬元成交。永樂推出的宋仲尼式“空谷流泉”琴,則來自清代濰坊收藏大家陳介祺家族,最終以84萬元成交。

業內人士指出,藝術品市場往往是一件作品拍了很高的價格就會帶動一輪收藏的熱潮。2003年7月,中國嘉德春拍唐“九霄環佩”琴,創造了346萬元的當時中國古琴拍賣世界紀錄;而同年11月,王世襄藏唐“大聖遺音”琴以891萬元天價成交,在當年的藝術品市場來説,是一個非常高的價格。2009年嘉德秋拍中,明“月露知音”琴更以2184萬元的成交價再創古琴拍賣新高;隨後匡時秋拍古琴專場中,吳景略先生收藏的唐“太古遺音”琴、宋“龍升雨降”琴和元“朱致遠修百衲”琴分別以2072萬元、1232萬元和582.4萬元的不俗成績成交。去年古琴拍賣可謂是風生水起,而今年更多買家的參與更是把古琴市場推向了一個新的高度。

衰于明清命運多舛

幾經搶救市場漸盛

提起古琴,流傳千古的“高山流水”的典故仍回蕩在心間。司馬相如與卓文君的“有美一人兮,見之不忘。一日不見兮,思之如狂”至今為人津津樂道。古琴,又稱瑤琴、七弦琴,是中國最古老的弦樂器之一,至今已有3000多年的歷史。“琴、棋、書、畫”歷來被視為文人雅士修身養性的必由之徑,而古琴因其“清、和、淡、雅”的音樂品格為文人所欣賞,位列“琴棋書畫”之首。

自古有言“琴雅箏俗”,古箏琵琶多為青樓女子所彈奏,而古琴是文人彈的,千百年來一直是中國文人愛不釋手的樂器。所以説,古琴蘊含豐富而深刻的文化內涵,中國古琴史就是中華文明史。詩人都為古琴寫下了不朽的詩篇。“蜀僧抱綠綺,西下峨嵋峰。為我一揮手,如聽萬壑松。客心洗流水,余響入霜鐘。不覺碧山暮,秋雲暗幾重”。我們從李白的詩中不難看出,蜀僧和李白通過古琴的優美音樂所建立的知己之交。而另一位詩人白居易去野外遊玩時,車中只放一琴一枕,竹竿上懸兩隻酒壺,抱琴引酌,興盡而返,同時留下了大量關於古琴的詩篇,比如“蜀桐木性實,楚絲音韻清。調慢彈且緩,夜深十數聲。入耳澹無味,愜心潛有情。自弄還自罷,亦不要人聽”。

據史料記載,琴的衰微始於明清時期的社會變革。隨著當時國勢飄搖,文人士大夫優裕的生活逐漸喪失,宮廷專職琴人少而又少。特別是清室,與明室琴風盛行不同,皇族不習琴,所藏的古琴僅視為古董,宮廷琴藝基本停滯。清末廢止科舉制度,文人入仕無望,琴的保存和發展大受影響。在《紅樓夢》、《聊齋》等清代文學作品中都可尋到琴的衰敗痕跡。清末,由於戰亂和社會形態的變遷以及自身的局限,古琴藝術一度瀕於失傳的危機,而且戰亂頻繁,大量傳世名琴、琴譜被毀於戰火,琴家更是流離失所。新中國成立後,由於社會制度的轉變以及人文環境的變化,再加上古琴本身低調的音色和難懂的曲譜制約,古琴藝術作為中國傳統文化之精粹,在其後的50年中面臨了比以往更多的危機和挑戰,但是各地依然有很多組織來努力保護古琴文化。

1947年,由張伯駒、管平湖、汪孟舒等北京琴家發起成立了“北平琴學社”,此會即解放後北京古琴研究會的前身。北京古琴研究會和中國古琴會會長吳釗曾表示,20世紀50年代起,中國藝術研究院就致力於古琴藝術搶救工作,成立“北京古琴研究會”,由古琴藝術大師查阜西先生、管平湖先生主持,開展了全國範圍的古琴調查,搶救採錄80多位老琴家彈奏的曲目,組織4次全國性的“古琴打譜會”,梳理歷代琴譜150余種、琴曲3400多首,編輯的《琴曲整合》現正陸續出版。2003年,聯合國教科文組織把古琴列為“人類口頭和非物質文化遺産”。大家對承載中國文化的古琴更是産生濃厚的興趣,隨著市場的成熟和收藏隊伍的壯大,7年時間凡有古琴亮相,均會反響強烈。

“現在市場有一個很好的現象,就是文化含量越高的拍賣,市場的追捧程度就越高。這是市場的進步,也是我們拍賣隊伍的進步,讓大家關注文化價值高的藝術品。”北京匡時國際拍賣有限公司總經理董國強説。

古琴品鑒精心造勢

試圖走出“曲高和寡”

“古琴也是古董的一類。過去琴人把琴當做生命一樣,這個東西如果轉讓,賣錢的話,是一種恥辱。然而隨著社會的進步、人們觀念的變化、藝術品市場的發展,讓古琴成為古董的商品在拍賣場上或私下流通成為一種正常的交易。觀念的改變,讓更多的人去感受古琴的文化,傳承古琴的藝術,這是一件好事。”董國強説。

雖然在古時,古琴的音樂價值與人文價值極高,但是現如今古琴的存世量少,懂古琴的人同樣也很少,而且古琴長期處於“曲高和寡”的狀態,極少在公眾場合演奏,孤芳自賞而固步自封,致使大眾對古琴的認識依舊停留在那些古時文人生活趣事中。

今年的古琴拍賣,主辦方都精心佈置。中國嘉德邀請了管平湖的再傳弟子、北大教授王風彈奏“猿嘯青蘿”琴。一曲《良宵引》,餘音繞梁三日不絕,身臨清幽之境而笑傲江湖。北京匡時也專門舉辦了古琴鑒賞會,請來內地和台灣頂尖的古琴專家和古琴演奏家,每個參加的人懷著虔誠的心聆聽琴聲。現在有技術可以做偽古琴,但是聲音是無法作偽的,從琴聲中了解這把琴的保存狀況,給買家一個更直觀的認識。

董國強也介紹了去年古琴的佳績:“很多事情都是一個機緣巧合。去年吳景略先生收藏的3床古琴能參加拍賣,源自吳文光先生(吳景略之子)要建一個古琴學校,需要籌措資金,不得已忍痛割愛。以吳景略先生在古琴界的號召力以及社會影響力,使得去年的拍賣成績特別好。所以大家對於古琴的關注也多起來了。今年關注古琴市場的人就明顯增多,參加古琴專拍的人數就是去年的兩倍以上。”

業內人士指出,由於今年古琴的所有拍賣成績都不錯,一方面會刺激拍賣公司在古琴方面更加用心,吸引更多的人來關注;另一方面,會有人注意到它的市場回報,儘管回報率沒有特別高,但是有穩定的利益回報。買古琴,學古琴,既可以修身養性,同時它還起到了一個增值和保值的作用。這種吸引力會使古琴文化被更多人了解,從而推動古琴文化的發展。與此同時,古琴市場儘管已經有8年的時間,但是依舊處於比較初級的階段。8年間,整個拍賣市場的變化很大,但是古琴拍賣的變化還沒有那麼明顯,仍有很多的潛力可以挖掘。

古琴價值判斷四看

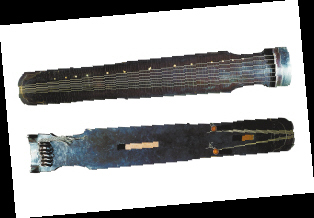

一看斷紋。琴表面因長年風化和彈奏時的震動會形成各種斷痕,其種類很多,例如龜背斷、梅花斷、蛇腹斷、牛毛斷、流水斷、冰紋斷等。一般來説,因為琴不到500歲不斷,愈久則斷紋愈多,這是鑒藏古琴的主要依據之一。

二看形制。從琴的式樣來看,傳世古琴式樣繁多。其中仲尼式存世量最大,音質較好。

三看銘刻。古琴的銘刻,也是鑒定古琴真偽的重要依據。琴背均為刻款,而琴腹則有刻款和寫款兩種,刀刻者容易保存,墨寫的若年代長久,則較難辨識。古琴腹內之刻款,如琴體兩側上下板黏合處無剖過重修的痕跡,大多是原款,若發現重修痕跡則需仔細研究。

四看名家收藏。比如王世襄、吳景略。 |