亞歷山大·利伯曼《艾格尼絲·馬丁與水準尺和梯子》(Alexander Liberman,Agnes Martin with Level and Ladder,1960),蓋蒂研究所(Getty Research Institute)影像庫。圖片: J. Paul Getty Trust

當你依照時序觀賞古根海姆(Guggenheim)靜謐的艾格尼絲·馬丁(Agnes Martin)展覽時,會在中途意外地感到一絲突兀,這一突兀源自藝術家1950年代後期及1960年代初期的一系列非典型作品,代表著她曾有過的一個過渡時期。其中,一件名為《燃燒的樹》(Burning Tree)的雕塑既像個衣帽架、又像是皇冠、還有點像獸爪,充滿了詭異的氣息。

艾格尼絲·馬丁《燃燒的樹》(Agnes Martin,Burning Tree,1961)。圖片:Ben Davis

這件作品之所以與眾不同,是因為馬丁有一個習慣,她會刻意清除掉那些在她看來不能充分表達其終極構想的作品。因此,《燃燒的樹》幫助我們認識到一點:藝術家最著名的作品也許乍看之下毫無主觀性,但事實上反而帶有最為強烈的潛在主觀性。

此次於古根海姆的展覽由Tracey Bashkoff與Tiffany Bell聯合策展,此前已分別於倫敦和洛杉磯展出過,包含了總計一百多件作品。展覽以馬丁對抽象畫作的分類作為起始,從透光而有機的圖形,到離心幾何下的浮動結構等。

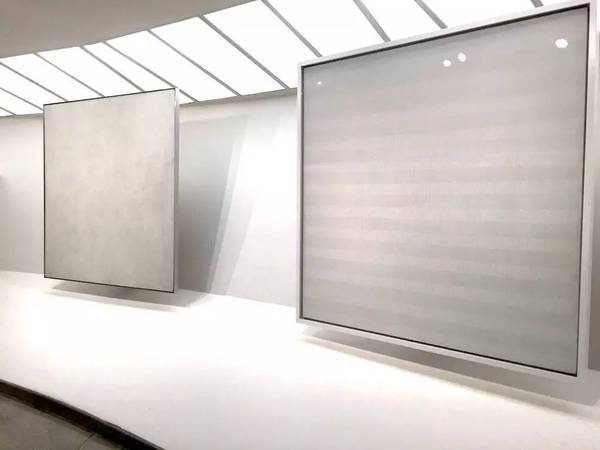

艾格尼絲·馬丁《白色的石頭》(Agnes Martin,White Stone,1964)以及《樹》(Agnes Martin,The Tree,1964)在古根海姆的展覽現場。圖片:Ben Davis

隨後,她開始探索網格,形成了她最為著名的工整網格線,這些網格線極為精細,鮮少以照片形式呈現,而是均勻地繪製在畫布背景之上。在藝術生涯的成熟期,馬丁大部分的工作就是在重復同樣的版式,尋找著將空間切分為規則區域的新途徑。

她于1963年創作的作品《友誼》(Friendship)試著以金色畫面來詮釋網格主題。金色被她運用得純熟而自然。

艾格尼絲·馬丁《友誼》(Agnes Martin,Friendship,1963)。圖片:Ben Davis

你甚至不需要了解馬丁的個人經歷,只需要充足的時間與耐心,便可欣賞她那份細緻敏銳的情感,進而喜歡上這件作品。不過,論及她的個人經歷,她于1912年出生於加拿大的薩斯喀徹溫省(Saskatchewan),並於1950年代後期被傳奇藝術經銷商貝蒂·帕森斯(Betty Parsons)發掘。

在她出名之前已經畫了很長時間的畫。同時,她旅居全國各地,曾于美國的貝靈漢、華盛頓以及紐約哥倫比亞大學的教師學院(Columbia University’s Teacher’s College)求學,最終落腳于新墨西哥州陶斯(Taos)的一個藝術家社群。她曾做個老師、服務員、以及其他很多古怪的職業,包括木材公司的聯絡員。

艾格尼絲·馬丁《無題2》(Agnes Martin,Untitled #2,1992)。圖片: 2015 Agnes Martin/Artists Rights Society (ARS),New York

當她于1960年代在陶斯與帕森斯相遇之後,便搬至紐約,在那裏她取得了極大的成功,卻在1967年因為一些不知名的理由突然選擇退出。她開始了長期漂泊的生活,最終定居於新墨西哥州的農村,過上了自我封閉的日子。

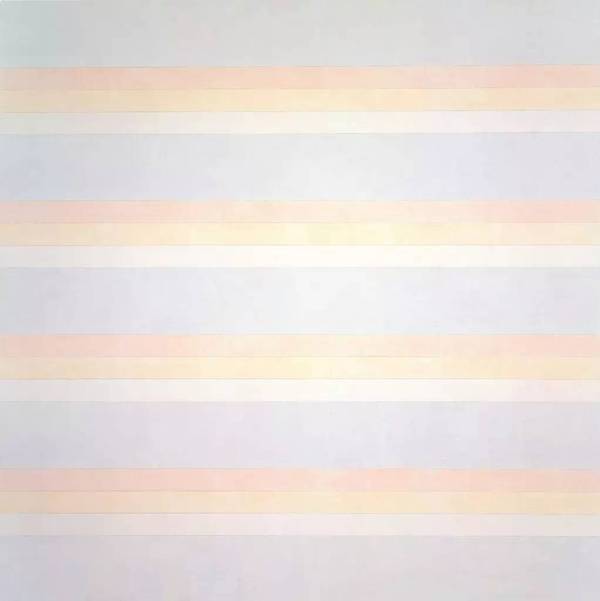

1970年代,她帶著極具特色的全新作品重返藝術圈,多為以朦朧色彩創作的隱晦條帶狀畫作,這些在本次展覽的最後一區均有展示。

在她的一生中,廣受關注的一點是她與精神疾病的鬥爭:馬丁年輕時就被診斷出患有精神分裂症,並且出現過幻聽的情況。她鍾愛的網格像是一種精神上的慰藉儀式,以這種方式將世界置於一種理想秩序之下。

“她急需建立起一種極度的平靜,一個又一個源源不斷。”藝術史學家兼評論家南希·普林森托(Nancy Princenthal)在近期的一次採訪中揣測道,而她為馬丁撰寫的傳記也成為獲獎作品。

艾格尼絲·馬丁個人展于紐約古根海姆美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)舉行,展期自2016年10月7日至2017年1月11日。圖片:David Heald

然而,普林森托也認為馬丁被稱為“沙漠中的先知”(seer of the desert)實屬過譽,反而使人忽視了她在藝術上的精益。“這只是她身上的一部分,卻不能以此來定義她,”她如此評價馬丁的精神疾病。僅此而已。當你深入了解她的作品時,會發現其中蘊涵著她與藝術同儕之間就繪畫能怎樣以及該怎樣的問題進行的深刻探討。

馬丁來到紐約時正值抽象表現主義的巔峰時期,極簡主義也剛剛興起。她的網格畫通常被視為這兩者的連結。這種觀點可以理解,卻顯得有些草率。

“那些年輕藝術家對於成功如此的渴求使我選擇離開,”馬丁在事後談及自己1967年的出走時如是説。她很可能説的是弗蘭克·斯特拉(Frank Stella),他與馬丁于相同的歷史時期成名發跡,那時馬丁正值40歲中期。斯特拉被認為與馬丁起到完全相同的作用,也是抽象表現主義和極簡主義的中間人。

艾格尼絲·馬丁個人展位於紐約古根海姆美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)舉行,展期自2016年10月7日至2017年1月11日。圖片:David Heald

抽象表現主義藝術家總是將個人特點植入繪畫中:傑克遜·波洛克(Jackson Pollock)=液滴;羅伯特·馬瑟韋爾(Robert Motherwell)=墨跡;巴尼特·紐曼(Barnett Newman)=線條。至於馬丁,她常常提到在自己的藝術創作中拋卻“驕傲”和自我是何等重要,使得旁人會覺得她之所以喜歡網格是因為這些網格缺乏自我意識,摒除了過度的主觀影響。

另一方面,機械般完美的極簡主義者們又有點太過於“非主觀化”,依馬丁看來:“他們使自身做到最簡以達到某種理想狀態。”但她並沒有這個問題。她表示:“ 繪畫的目的是具體地表現我們最細微的情感。”

無論是馬丁的網格圖案還是弗蘭克·斯特拉(Frank Stella)的抽象條紋都傳達出一種“推演的結構”(deductive structure),這是藝術史學家邁克爾·弗雷德(Michael Fried)在評價如何從斯特拉作品中的圖形來解釋其視覺內容時使用的詞語。藝術家既沒有過度使用畫布也沒有暗示某種範圍之外的視覺延伸,他們做到了自我滿足,正如斯特拉所説:“ 你看到什麼就是什麼。”

艾格尼絲·馬丁個人展位於紐約古根海姆美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)舉行,展期自2016年10月7日至2017年1月11日,圖片來自:David Heald。

但對斯特拉而言,抽象表現主義下被壓抑的自我會實現一種更高層級的返還——他在圖像上壓抑了自由,使得他縱容自己將畫布視為雕塑,從而獲得更大程度上的自由。正如斯特拉近期在惠特尼美術館進行的個人作品回顧展所呈現的那樣,他的作品迅速變得愈發巴洛克且浮誇,到1967年時已經完全進入了“立體畫布”(shaped canvas)的時期。與此同時,馬丁卻還是保持著她精心設計並一直適用的畫布尺寸,即6x6平方英尺——這是人類身體的數值範圍,也更適合人類活動。

你可以説弗蘭克·斯特拉很好地繼承了抽象表現主義以及極簡主義的對應理論,並且大膽地將兩者進行了創新性的融合。然而,馬丁則安靜地盤旋在兩個磁極之間,思考著主觀與客觀的交界。

艾格尼絲·馬丁《無題15》(Agnes Martin,Untitled #15,1988)。圖片:波士頓美術館(Museum of Fine Arts, Boston)

她畫中的線條通過石墨來表現,這一點很重要。石墨是一種精確的表現媒介,但要表現出這份準確性卻需要十足的努力。馬丁的圖案通常極為嚴密。但當你坐下仔細審視—— 這也是你該做的——你會慢慢發現這些畫正展現著她為了這份嚴密而做出的不懈努力。

因此,每一幅畫才能夠像一個故事一樣展開,使得人們腦海中戲劇化的存在都歸結于一種清晰的狀態。由一幅畫到另一幅畫的過程證明了這份清晰是一種永恒的追求,而非一個可以到達的終點。或許它們只是彼此獨立的畫作,卻進行著最美的交流。

展覽“艾格尼絲·馬丁”正在古根海姆美術館展出,展期至2017年1月11日。