倫敦國家美術館的大展《製造色彩》為我們展開了一場色彩、歷史、科技與美術館策劃之間令人回味的精彩對話。

一百年前,藝術史是黑白的。德國藝術史學家沃爾夫林(Heinrich Wölfflin)在撰寫他的《文藝復興和巴洛克》時,他面對著他最著名的雙屏對比,手執兩張攝影複製的圖像,黑白,全部黑白。機械複製時代不僅藝術品是 黑白的,藝術史也是。正是在這個黑白年代,形式主義誕生——文藝復興規整、古典、訴諸理想的線條和巴洛克不設邊界的、動態、訴諸情感的油畫筆觸。形式,在 這一個學派的歷史觀中獨自便能構成一個封閉的美學概念和歷史邏輯,從它的演進中我們便能得出內在於藝術的風格史。

Heinrich Wölfflin

走進國家美術館今夏的展廳《製造色彩》,我們很容易視眼前的色彩為理所應當。我們不會意識到當代和這個灰度的藝術史視野之間巨大的鴻溝,而這一百年間的嬗變 起碼有一部分原因來自於科技的發展。當攝影和電影進入彩色時代;當特效、動畫、廣告媒體以愈發絢爛的色調重新演繹十九世紀的魔法幻燈,同時,當修復師將蒙 塵多年的油畫表面的清油一層一層拭去,畫作的色彩才開始以一種前所未有的震懾力撲面而來。

倘若這場展覽並未直接將色 彩置於一種當代審美與歷史觀的語境中,它給參觀者留下最強烈印象的便是其科學性的宗旨,也即,國家美術館對其作品修復及科學研究的成果展示。的確,這並非 國家美術館第一次讓其科學研究部門擔任策展工作,要知道在美術館官網上,他們最早的“技術期刊”始於1977年。正是在創刊前後的十年間,美術館經歷了最 驚心動魄、也與當代美術館機制形成最密切相關的大起大落。

在1967至1969年間,國家美術館展開對提香著名的畫 作《酒神與阿裏阿德涅》的修復,其結果同時令修復技術人員和參觀的群眾大驚失色。從十八十九世紀開始便令大家習以為常的那種黃色的柔和協調的光暈,時常讓 當時的觀者將提香和後來的倫勃朗做色調和油畫筆觸、技法和氛圍上的比較。相比如今在我們眼中或許是文藝復興時期用藍色最為奢華的畫作,倫敦皇家藝術學院十 八世紀的院長喬舒亞·雷諾茲(Joshua Reynolds)稱讚的是提香畫作中的“暖色調”:“這幅畫的光在我看來應當是一種暖色調,因為儘管白色可以被用來作為主要的光源……或許更恰當的是, 白色被落日的黃暈所映照,這便是提香的手法”。

對提香在國家美術館的作品《酒神與阿⾥阿德涅》的修復對比,1969

在技術人員拭去的幾處區域中,原先幽黃的落日將煙消雲散,出現的是在七十年代令觀眾們手足無措的最艷麗的色彩光譜。天空大片大片純粹的群青、兩位主人公身上 不同的紅與粉、右側風景中以深淺調和樹葉遠近關係的綠和棕;以及畫中雖處於陰影卻身披泛光的橙色絲質上衣和深藍色裙擺的那個女舞者,提香大膽地賦予這個故 事的配角最濃墨重彩的對比,讓她在畫作中央嫁接起天空的藍和樹影的棕橙色。

還有,在畫面左側那團不起眼卻傲氣十足的 黃色衣飾,令整幅畫的彩虹光譜完滿收局。畫家在那只刻有自己簽名的銅質酒甕上用同一抹黃色顏料提亮高光,又用同樣的顏料在阿裏阿德涅頭頂的天空上劃出了她 未來化身的星座。這是一個最次要的色彩在畫布上完成敘事、描繪和材料各層面的“變形紀”。從絲綢、顏料到星象,黃色完成了自身質感的三重變幻,一如畫面所 展現的故事中阿裏阿德涅在兩個天神之間完成的自我身份與情感的變幻。

這場色彩的變形紀連帶著美術館1979年所辦的 展覽《國家美術館修復部門清理並修復的畫作》是美術館第一次企圖以科技帶來的全新視覺盛宴更新一代人的藝術史觀念,而這樣的更新來得著實辛苦。諸多評論者 失望地認為修復師將提香的畫作毀於一旦,紛紛以清油是藝術家用來賦予畫作色彩的和諧一致的理由拒絕接受如今我們已然習以為常的色彩盛宴。

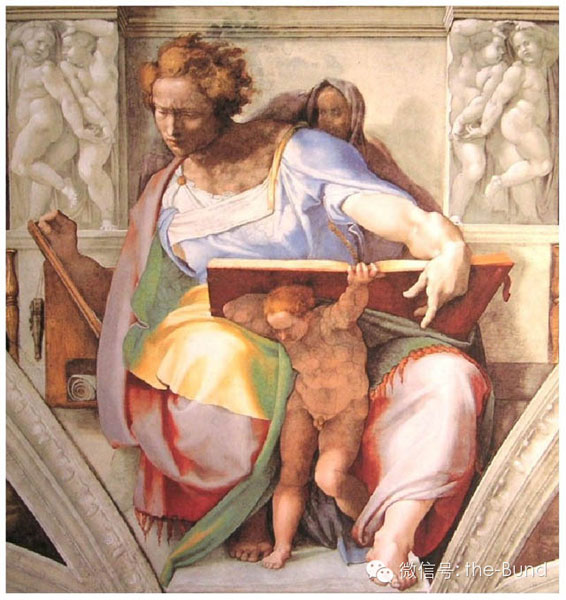

對⽶開朗琪羅⻄斯廷天頂壁畫的修復對比,1994

倘若提香作為文藝復興時期便一致公認的“色彩大師”(colore)的畫作修復仍要經過近十年的時間才能被大眾接受,令米開朗琪羅這位公認的“線構大師” (disegno)的艷麗色彩重見天日的修復行為則遭受了更猛烈的抨擊。于1994年修復完成的西斯廷教堂天頂在開幕之際收穫的是兩個陣營截然相反的口誅 筆伐和溢美之詞。前者認為這些將米開朗琪羅的體積與空間徹底抹殺的色彩將壁畫給毀了,後者則高呼他們發現了米開朗琪羅驚人的色彩。

如今回看這場爭執,我想起的是在1541年米開朗琪羅的《最後審判》在西斯廷教堂揭幕之際引發的同樣熱烈的爭議。這幅壁畫從創作、揭幕到接受的歷程,與意大 利天主教教會各種非官方的宗教改革討論慢慢演變為具有劃時代意義的特倫托會議(Council of Trent)的過程幾乎在歷史上同步。因此在畫作公開展示後不久,不同地方的著名人文主義者們都在宗教理念巨大轉變的背景下競相對米開朗琪羅評頭論足。對 于諸多輕宗教意義的清晰表達和平易近人、重美學上高尚的創造的人文主義者而言,米開朗琪羅延續著但丁《神曲》中以形式與修辭上的雄壯與宏大匹配內容中高尚 的神學與美學意義的傳統。他們不出意外地將畫家與詩人相比較,認為這般的創造力是可以被肯定的。

但受到特倫托會議和 北方新教猖獗的偶像破壞運動的警惕,諸多持教會立場的神學家、以及企圖與佛羅倫薩藝術理論相抗衡的威尼斯評論者們卻就著壁畫艱深恐怖、過度誇張的描繪,對 其可能對不具備高度審美意識的愚昧大眾的誤導開始了批判。五百年前關於畫作高深的美學理念和對宗教意義表達的不明晰的熱議,應和著當代對米開朗琪羅是線構 還是色彩主義者的爭論,仿佛曾經瓦薩裏《藝苑名人傳》中對佛羅倫薩和威尼斯畫派之間高下的較量仍在繼續。

因為這場曾 經讓諸多當代畫家一起企圖申訴中斷的修復項目,米開朗琪羅的確變身為一個比我們藝術史常識中更具顛覆性的色彩主義者。如今在教廷的教堂中仰望他的壁畫, 我們看到的不僅僅是瓦薩裏五百年前被一再重復的比例、體態、形象與輪廓,而是與高蹈繁複的形象一般令人震撼的光影與明麗的色彩。

正是由此,米開朗琪羅在佛羅倫薩和倫敦的幾幅畫作(諸如未完成的《耶穌入墓》和烏菲茲中為多尼家族所作的傑作《聖家族》)中鮮亮而跳躍的色彩得到了印證,也 由此揭示了米開朗琪羅之後佛羅倫薩手法主義一代的諸多畫家——安德烈亞·德爾·薩爾托(Andrea del Sarto)、羅索·菲倫蒂諾(Rosso Fiorentino)、雅各布.達·蓬托爾莫(Jacopo da Pontormo)和米開朗琪羅身前摯友達涅勒·達·沃爾泰拉(Daniele da Volterra)——明艷跳躍的色彩風格的歷史傳承。文藝復興時期用來定義藝術家和畫派高下的線構與色彩之爭如今看來,更多是各人通過修辭建構屬於他們 的藝術版圖和判斷準則,此刻我們知道:米開朗琪羅是一位偉大的色彩主義者,提香的素描與線條則同樣不可小覷。

但在對歷史傳承和風格演進的重新審視之外,我們看到的或許也是一場當代審美對文藝復興的重新書寫。我不斷在米開朗琪羅用以逼近天堂之榮耀的輕盈通透的色彩裏看見 現代主義的影子:倘若塞尚仍然不是一個最好的類比,令我想起最多的是西班牙超現實主義畫家薩爾瓦多�達利為《神曲》創作的那套驚人的插圖。

一個個紀念碑式的、將形象拉伸至極致的體態,配以各種輕快、飽和的色彩,倘若上個世紀的達利沒有機會得見二十一世紀的《最後審判》,他或許也在色彩上回歸了 佛羅倫薩手法主義時期那種在畫面上跳躍的對比和幾乎將畫作空間深度削弱的飽和度。的確,達利插圖中更多的是用這些輕盈通透的色彩直接構成一種無重力的超脫 感,在那裏、一如在各種現代主義繪畫裏,色彩得以創造它自身的空間,而後者的深度與錯覺已然被藝術家們拋在腦後。於是,即便如今我們眼前因修復科技重見天 日的色彩不全歸因于彩色電影越發高超的特效技術,那它們或許也來自於現代主義留給我們的美學傳統。