約瑟夫·博伊斯

不像藝術的藝術

不為藝術而藝術

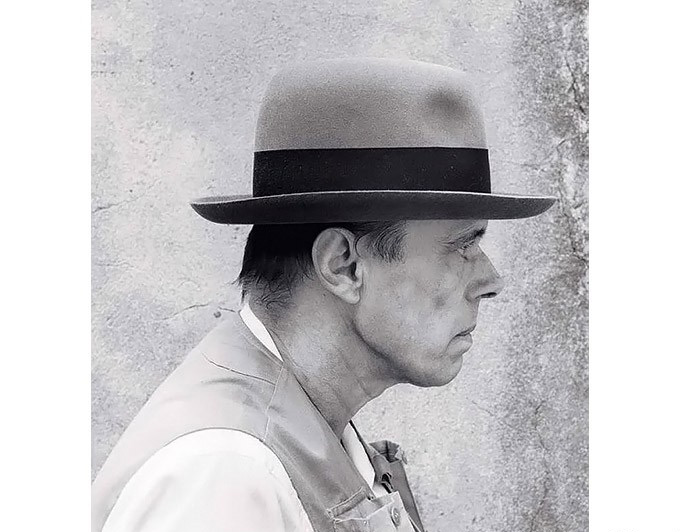

約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys,1921年5月12日-1986年1月23日)是著名的德國行為藝術家,信奉人人都可以是藝術家的觀點,是20世紀後半葉最重要的藝術家之一。作為一個前衛藝術家,博伊斯的創作活動多種多樣,他的作品早已越出了繪畫雕塑的方式,主要以裝置和行為作為創作主體,而“行為”則是他特別的創作方式。代表作有《如何向死兔子講解圖畫》《油脂椅子》等。

對於博伊斯的評價,藝術界、非藝術界眾説紛紜。但是幾乎沒有人懷疑,他是20世紀最偉大的藝術家,無論他的作品是否合你口味。博伊斯最經典的那句口號“人人都是藝術家”對中國當代藝術影響很大,但是這句話不僅表示只要有創造力都能創造藝術,它也是對博伊斯不為藝術而藝術的另一種詮釋。

油脂椅的審美創新

作為博伊斯的雕塑作品代表,他在1964年創作的《油脂椅子》顛覆了人們對雕塑的定型化思考。作品用動物油脂堆積起來,將它們倚靠在一張普通的木椅上。這樣一個簡單的組合卻極有博伊斯特色,他偏愛于一些具有流動性和不確定性的媒介,諸如油脂、蜂蜜、動物軀體等材料,將他對生活的隱喻暗刻其中。比如這裡的油脂,隨著時間和溫度的變化,油脂會産生變化,這“象徵著死亡與再生,以及憐憫的可能”。另一方面,油脂雖無活力,但可以轉換成無窮的能量。而椅子在這裡則是軀體或人的隱喻。

這件作品給人的感覺既不是很美,也不會有太過激的反感,作品簡單的形式顯得它很平凡,甚至像是隨手擺放而成一樣。實際上,博伊斯正是以這樣的態度試圖建立起一種人智學意義上的形式藝術。椅子是一個單一的概念,一般人很難對其作出聯想,在這方面它意味著約定俗成的社會習慣或是固定單一的思維模式;結合“油脂”給人的印象,你很容易能將其聯想到很多有關生命、變化之類的概念,因為油脂隨著熱度變化會産生無限的可能性,正如生命的不可測和心靈的可塑性。在上世紀60年代,《油脂椅子》以這種簡單,反映了二戰後人性的複雜性,讓觀眾産生了“靜物聯想”的審美新體驗。

7000棵橡樹的啟示

人人都是藝術家,就是要激發出人潛在的創造力,並將其轉化為藝術品。這種可能性存在於一切生活中的事物,通過挪用、裝飾、變形等形式,生活物件都能成為可用的藝術媒介。博伊斯的行為藝術大多就是基於這樣一種“擴展的藝術觀”。

博伊斯的“社會雕塑”不同於現成品藝術。現成品把有形的材料進行組合,在“反藝術”、反精英、反精緻的前提下,以隨意、直接的方式,表達創作者的理念。雖然“反藝術”,但終究離不開對博物館的依附性。社會雕塑則不然,它的重點不在於物件的形式,而在觀念本身的創發與形塑。

在博伊斯創作後期,他把社會雕塑理念進一步運用在他的行為藝術上。1981年6月,博伊斯在第七屆卡塞爾文獻展的開幕式上,種下了《7000棵橡樹》計劃的第一棵樹。博伊斯的規劃是,尋求卡塞爾市政府和市民的支援,準備在市內街道旁栽種總數達七千棵的橡樹,並在每兩棵橡樹間置放一個玄武岩塊。當七千塊玄武岩像似一座小山堆放在美館前時,這項深具創意的活動不僅立即名傳遐邇,而且還獲得國際社會的響應和支援。

作為行為藝術作品,這件作品的生命力無可比擬,在號召市民參與的同時,又能長期地暗示著什麼。但是,也有人覺得這不過是一場有些理想主義的環保活動罷了,這不是藝術該有的樣態。那麼問題來了,藝術家是社會性的,他們應該幫助社會思考什麼呢?博伊斯長期在作品中思考著人類對自身環境的態度,他在晚期會以這種形式再創作,無疑是跨出了藝術形式的框架,以一種日常的狀態打破了行為藝術的僵死思維。