|

由於博伊斯展覽計劃的擴充,原定2012年11月份的“社會雕塑:博伊斯在中國”展的時間調整為2013年9月7日。這是博伊斯的個展第一次在中國舉辦,經歷了近一年的漫長籌備過程,經歷了好事多磨、一波三折,迎來最終的柳暗花明。展覽將由中央美術學院主辦,中央美術學院美術館與昊美術館承辦,協辦方有北京大學視覺與圖像研究中心、K11藝術基金及歌德學院(北京);博伊斯的作品將於2013年9月7日下午5時在中央美術學院美術館二層A展廳及三層A展廳與公眾見面。

在策劃展覽的過程中,我們邀請了中國研究博伊斯的專家學者朱青生教授和易英教授為主策展人,在德國的中國學者藍鏡女士和徐娟女士為聯合策展及聯絡人,同時朱青生教授和易英教授又組織了北京大學和中央美院的研究生團隊,王春辰副教授帶領美術館工作團隊,從2012年初開始了題為“社會雕塑:博伊斯在中國”展覽的全面工作。經過多次的研討會、商議,又因為一些突發的狀況,一度給展覽進程帶來困擾,以致展覽的再度擴充和推遲。

特別還是值得一提的機緣是上海昊美術館的加盟,使得博伊斯的作品不僅在中國能獨立呈現展覽,而且,博伊斯的數百件作品也成為了中國的美術館的藏品。昊美術館投入了大量的財力和人力,收藏並整理了這批來之不易的藏品及相關資料。在這裡,我們要感謝上海昊美術館及其創辦人鄭好先生的合作與努力。

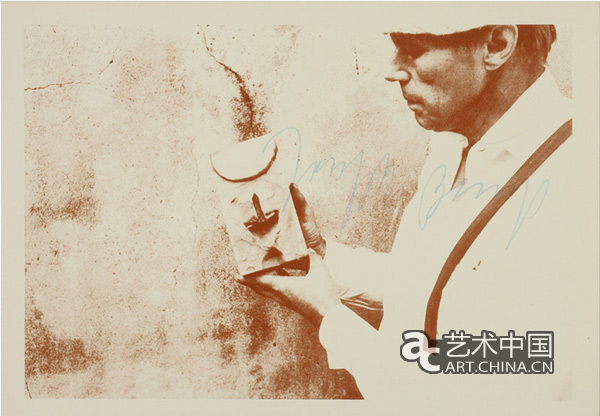

博伊斯作為20世紀後半葉最重要的西方藝術家之一,在世界乃至中國有著非常持久的影響和藝術史價值,甚至可以説博伊斯是整個20世紀最為重要的藝術家之一也不為過,他超越了杜尚而成為二戰之後藝術轉型的關鍵人物和代表人物。博伊斯的出現和意義在於他出現在特殊的20世紀60年代這一個時代大環境裏,它既承接二戰的歐洲創傷,又下續冷戰的社會風雲,因此愈加顯示出博伊斯對社會政治文化反思的立場和社會責任。

因此,博伊斯提出的藝術觀念以及從事的藝術實踐,都處處顯示了時代的特徵,以及歐洲社會政治文化的新方式。也正因為如此,博伊斯才顯示了他在人類歷史上作為偉大藝術家的地位和身份,也因此在國際上産生了廣泛的影響,這種影響一直遠播到中國,影響了中國的一大批當代藝術家。

但我們對博伊斯仍然留有很多並未清晰的地方。這就是,博伊斯何以出現、何以成為一個當代藝術史的公共話題和一個經典的藝術實踐。特別是在21世紀,作為經典的博伊斯又重新進入人們觀察的視野,對此的反思帶來新的視角和觀照,而對於發展中的中國當代藝術,我們如果不能在理解博伊斯的基礎上超越博伊斯,則無法確證中國當代藝術的獨立性和時代性,也無以顯示中國當代藝術家觀察、反映、思考當下世界的能動性和創造性。所以,本次由中國策展人與學者獨立策劃、組織並實施的“社會雕塑——博伊斯在中國”,即是本著中國的當代視角來認識、研究並解説博伊斯,也因此再思考我們的藝術史話語和我們的藝術實踐。其意義將具有前瞻的超越性和中國當下的先鋒性。歷史是觀照中走向前方的,而中國的當代藝術只有展望了全球的文化視野,我們才會真正地創造與創新自己的藝術與文化。博伊斯將是這一抱負的起點。

另外,K11 Art Foundation(KAF)是香港慈善機構,作為此次展覽的協辦方,正出於對博伊斯觀念以及項目價值的認同,希望切實有助於年輕藝術家解讀藝術經典,藉此達成對本土年輕創作群體在優秀項目中的支援態度;在博伊斯展覽的期間,我們將展開一系列的教育項目活動,KAF也會積極地參與其中。

同時,配合此次展覽將舉辦系列學術講座,圍繞博伊斯的藝術、歷史影響以及與中國藝術的關係和影響展開深入的研討,使博伊斯的藝術和學術問題得到深入研究和探討,促進中國當代對西方藝術的研究,確立博伊斯研究在中國的一個新的里程碑。

|